« LE PAIN, C’EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE DE LA VIE » PAR HENRY POULAILLE (1931)

Les textes qui suivent comptent parmi les plus forts sur la valeur du pain et le respect qu’on lui doit. Ils figurent dans Le Pain quotidien, ce récit largement autobiographique publié en 1931 par Henry POULAILLE (1896-1980).

L’histoire se déroule à Paris, au début du XXe siècle. Les parents de Loulou, un garçon de dix ans, sont Henri Magneux, un ouvrier charpentier de valeur, ancien compagnon, passé à l’anarcho-syndicalisme, et Hortense, une canneuse de chaises. Le père est victime d’un grave accident : monté sur un échafaudage avec deux de ses camarades, il chute à la suite de la rupture d’une planche. Ses deux collègues sont morts, lui est grièvement blessé et doit rester alité.

« J’ai pas même eu l’temps de crier attention, que la planche craquait… »

La solidarité s’organise alors dans le quartier pour aider Hortense, qui ne vit plus que de son modeste travail. Loulou est souvent accueilli chez les Radigond, les concierges de l’immeuble. C’est là qu’il découvre avec rudesse qu’on ne doit pas jeter son pain…

« Mme Radigond n’était pas femme à ne pas savoir tirer une moralité de toutes choses, et il ne s’était pas passé deux jours depuis la mort tragique de la vieille dame, qu’à la suite d’une remontrance encourue par Loulou, elle trouvait le moyen d’appliquer celle qui s’en dégageait.

– Ne gâche pas ton pain, avait dit le père Radigond, le voyant en train de chipoter avec sa tartine.

Ne se croyant pas observé, le gosse aplatissait des morceaux de mie qu’il jetait négligemment sous la table.

– Le pain, avait-elle déclaré, c’est la chose la plus importante de la vie. De tout ce que tu manges, c’est le pain qui compte le plus.

« De tout ce que tu manges, c’est le pain qui compte le plus. »

Comme pour tous les gosses, c’était, pour Loulou, surtout ce qu’il y avait avec le pain qui comptait. Le pain venant avec le chocolat ou les confitures, ou la viande, comme une espèce de punition. On mangeait, croyait-il, du pain avec chaque chose, parce que manger de la viande ou du chocolat, sans l’accompagner de pain, serait de la gourmandise.

– Tu n’as pas l’air de comprendre, Loulou, continua-t-elle. Eh bien, je vais t’aider à te mett’ bien ça dans la tête. Je sais pas ce qu’on vous apprend à l’école, des idioties comme l’histoire du Vase de Soissons, ou le camp du Drap d’Or, et qu’un marchand de fromages qu’avait des camemberts, les a vendus avec un bénéfice de tant, et on vous demande pas s’il est un voleur ou pas, mais simplement combien qu’il a fait de bénéfices, et des aut’es foutaises comme ça ! Pour ce qui est des choses de la vie, vous faire respecter le pain, qu’est si dur à gagner, ça, i’s l’oublient !

Si le père Radigond, et Rémy et Jean, et Nénette travaillent, c’est pas pour l’plaisir, c’est pasqu’il faut des sous pour ach’ter du pain. Du pain et aut’ chose, mais le pain en premier. Et y a pas d’pain sans qu’on n’ait des sous. Ça n’a l’air de rien, mais le pain coûte cher… Et, Loulou… Y a des gens qui peuvent pas s’en ach’ ter ! Tu me crois pas ? Eh bien, t’as vu l’enterr’ment tantôt ? Tu l’as connue Mme Blache, la vieille dame du cinquième. Ell’ sortait plus beaucoup. Elle était malade, qu’on disait.

« Mme Blache, la vieille dame du cinquième. Elle était malade, qu’on disait. »

On disait ça, mais personne y allait voir. Eh bien, moi j’vas t’dire : elle n’avait plus d’quoi s’ach’ ter du pain. Il s’agit pas d’pleurer comme l’aut’ jour que Nénette te racontait la p’tite fille aux allumett’s, quand t’y disais : « moi, j’y aurais ach’té toutes ses allumettes ! » Avec quels sous d’abord ? Pleure pas que j’te dis, et écoute c’que j’te vais dire. Ça, c’est pas des histoires, c’est la vie. Cette vieille dame, a mourait d’faim. Du pain y’ aurait suffi. Mais la boulangère faut la payer. Elle avait pas d’sous, alors, elle avait du poison, et elle l’a bu, et quand on était tous là-haut, toute la maison, montés dans sa chambre, qu’on aurait pu lui donner du pain… elle était morte.

Grave-toi ça dans l’ciboulot, Loulou… Maintenant, ajouta-t-elle, si jamais j’te reprends à gâcher du pain, j’te foutrai ma main su’ la gueule, que tu t’en rappell’ras. »

« Maintenant, si jamais j’te reprends à gâcher du pain, j’te foutrai ma main su’ la gueule, que tu t’en rappell’ras. »

*

* *

Le charpentier Magneux est immobilisé et il lui faudra attendre près d’un an avant de pouvoir marcher et travailler.

« Mais le docteur a dit après, que la fracture n’était pas à l’endroit où c’est le plus grave. Mais c’est pour le moins six ou huit mois qu’ça d’mand’ra quand même, pour que ça se consolide. »

L’assurance pour les accidents du travail ne s’applique pas à son cas, parce qu’il était employé par un « tâcheron », un sous-traitant d’entrepreneur. Son salaire va cruellement manquer et il faut désormais compter sur la solidarité des camarades, des voisins et des petites rentrées procurées par le travail d’Hortense, son épouse, qui est canneuse de chaises. Et elle est enceinte ! Aussi, la mort dans l’âme et honteuse, elle vient demander crédit à la boulangère. La scène occupe le chapitre XII :

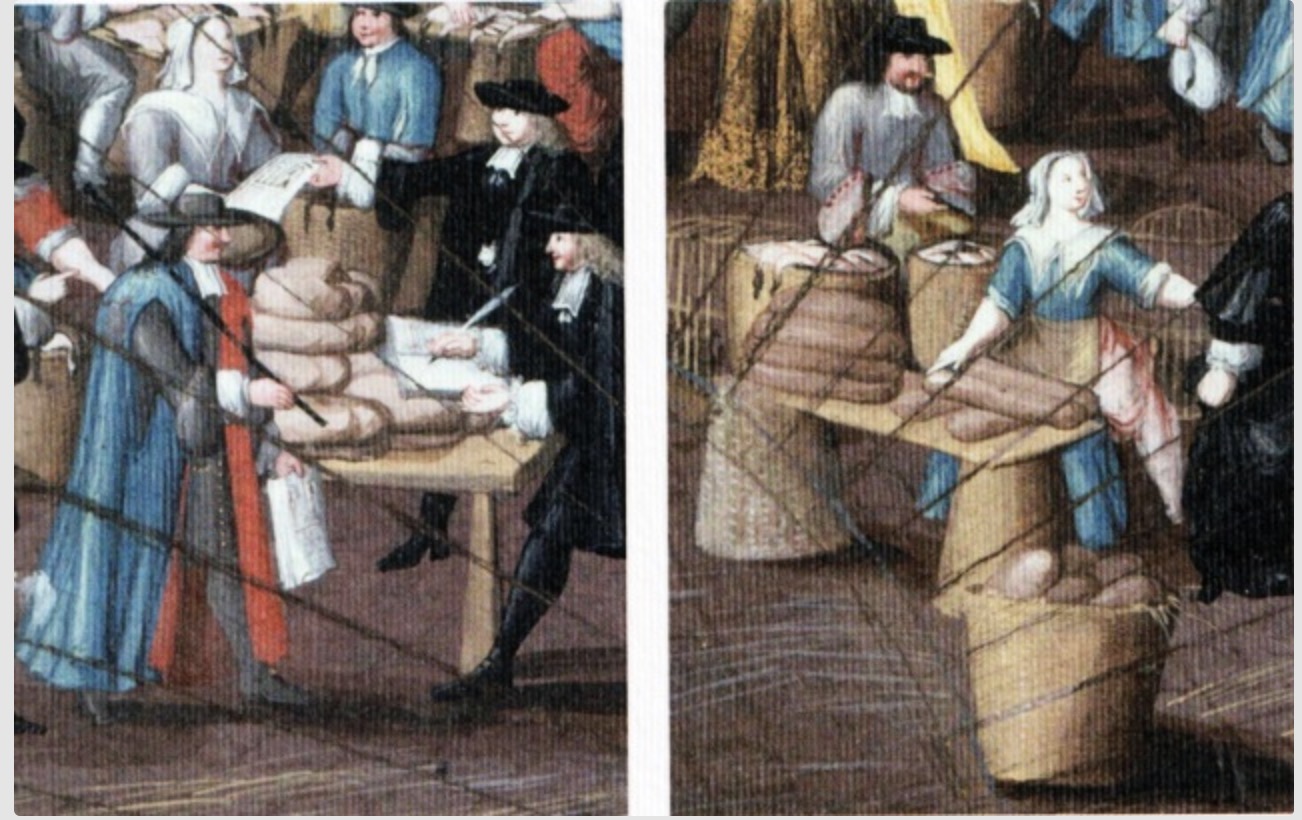

Intérieur d’une boulangerie, fin XIXe siècle. Peinture de Joseph Bail, in : E.M. Bürher et W. Ziehr : Le Pain à travers les âges (1985).

« Au lever, elle se remémora que Nini lui avait clamé comme une victoire, il y avait quelques semaines « que grâce à elle et à quelques autres, qu’avaient pas leur langue dans la poche, comme elle, » Babillon, le boulanger avait repris le crédit.

Elle avait pris la décision d’aller elle-même dorénavant au pain. En ne le payant que toutes les semaines, cela permettrait quelques francs de roulement de plus.

Elle prétexta, ce qui était vrai, qu’elle ne sortait pas assez, elle ne sortait en effet que pour livrer, et rarement, son travail, ou pour aller aux fournitures.

Elle alla donc au pain ce matin-là.

Elle était inquiète, toute gauche, dans cette boutique où jamais elle n’avait dû un sou.

Elle en fut sur le point de ne pas tenter sa démarche.

Cependant, aimablement, la patronne lui demandait des nouvelles du blessé, la plaignait.

– Ça doit être dur ma bonne dame ! Heureusement vous n’avez pas votre petite chez vous.

– Elle est toujours en nourrice, oui Madame, c’est heureux, d’un côté…

Elle parlait, reculant ainsi la demande. Elle avait les deux livres de pain sous son bras. Des clientes venaient, s’en allaient. La porteuse rangeait des croissants chauds dans la vitrine.

– Qu’allait penser Mme Babillon ? songea-t-elle, et cela la secoua.

– Je suis gênée… articula-t-elle enfin. Je suis gênée, Madame Babillon, pourriez-vous me faire crédit ? Je vous paierai chaque lundi.

– Mais oui, Madame Magneux, mais oui. Pourquoi vous êtes-vous gênée avec moi jusqu’ici. Même quand j’avais supprimé le crédit, je vous l’aurais accordé à vous, Madame Magneux. Ce n’est pas gentil de ne pas m’en avoir causé plus tôt… On vous le portera. Ne vous dérangez pas. Mme Marie monte dans la maison.

– Oui, Madame, déclara la porteuse.

– Non, merci, disait Hortense.

– Si ! c’est aussi simple…

La boutique tournoyait devant les yeux de la pauvre femme. Elle serrait son pain tant elle avait peur de tomber.

Elle balbutiait.

– Non, merci.

– Mais de rien, fit la boulangère, et mes vœux chez vous, Madame Magneux.

Hortense se retrouva dans la rue, tout étourdie encore.

La porteuse courait après elle.

– Tenez, Mme Babillon vous donne ce croissant pour Loulou… et c’est convenu, je mont’rai vot’e pain tous les matins.

– Ce n’est pas la peine !

– Si, Madame.

Elle fit :

– Bien.

Elle ne comprenait plus rien. Elle se sentait lasse, et au lieu d’être satisfaite, elle sentait comme une atroce blessure qui s’ouvrait. « Le crédit c’est la perte de la dignité », formulait Magneux. Elle venait de perdre sa dignité ! Elle avait menti en prétextant le besoin de sortir. Elle cacherait l’achat du pain à crédit, à son mari. Jusqu’où irait-elle de déchéance en déchéance ?

– Mon Dieu !

Dans l’escalier, elle croisa Loulou et un de ses petits camarades. Ils avaient tous deux un mince cartable contenant l’alphabet et l’ardoise de la classe.

– Bonjour, M’man.

Elle lui donna le croissant.

Elle lui donna le croissant.

« Elle lui donna le croissant. »

– Vous serez sages. Sois sage chéri. Toi aussi, Georges.

– Oui, m’dame !

– Donne un bout de croissant à Georges. Prenez garde aux voitures.

– Oui.

Les deux gamins descendirent en poursuivant leur conversation interrompue.

– Moi, c’est entendu, je suis le chef, disait Loulou.

Aussitôt rentrée, Hortense s’installa à ses châssis. Elle enfilait par les trous, les brins de canne coupante, de temps en temps serrait les liens d’un coup de manche de son poinçon.

Elle essayait de se fondre en sa besogne pour tromper cette grande peine qui la ployait et qu’elle devait garder pour elle seule. »

« Elle enfilait par les trous les brins de canne coupante… »

*

* *

Finalement, après des mois d’immobilisation puis de lente reprise de ses mouvements, Magneux finit par marcher à nouveau et reprend son travail auprès du tâcheron Costi. Il est devenu son second, ne pouvant pas encore remonter sur les échafaudages. Mais en 1906, une vague de grèves est lancée dans toute la France. Les ouvriers du bâtiment y participent activement. Le charpentier Magneux s’y associe.

Grève des ouvriers charpentiers de Pontoise en 1911.

La grève dure tout le mois de mai. Il faut à nouveau se serrer la ceinture. Quand elle prend fin et que son père retourne au chantier, le petit Loulou voit revenir la viande à table et le morceau de chocolat sur son pain (chapitre XLIX) :

« Ce jour-là, il eut du chocolat avec son pain pour ses quatre heures.

C’était un chocolat de qualité inférieure, dit « vanillé », qu’on achetait au marchand de café qui venait toutes les semaines avec sa poussette. La tablette coûtait quelque deux centimes, mais ne valait pas plus. On n’eût guère pu le manger seul, car dans son mélange, il entrait plus de poussières diverses que de cacao et de sucre. Quand on le faisait cuire, il y avait une couche de crème de suie, eût-on-dit, qui montait à la surface du bol et, au fond, on devait laisser la valeur d’une cuillerée d’un magma sableux, sans saveur ni odeur réelles. Avec le pain, ce chocolat était mangeable. Le pain prenait à son contact un peu du parfum de vanille, et c’était assez agréable. En tout cas, cela semblait meilleur à Loulou que le morceau de sucre, dont il avait dû se contenter tout le temps que le chocolat manqua.

Ce morceau de sucre que l’on avait tant de mal à faire durer autant que la tartine qu’il avait mission d’aider à faire passer ! »

« Ce jour-là il eut du chocolat avec son pain pour ses quatre heures. »

*

* *

C’est sur la valeur du « pain quotidien » que se termine le roman d’Henri POULAILLE, lorsque le Loulou rencontre son copain Julot, au chapitre L :

« Ce jour-là, Loulou était assis sur la grille, devant la rue.

Il croquait ce qui lui restait de sa tablette avec sa dernière bouchée de pain, et allait se lever pour appeler Julot, quand il l’aperçut. (…)

Julot semblait rêver.

-Allons… finis de bouffer ! dit Loulou en le poussant du coude.

Julot regardait son pain avec dégoût.

-J’ai pas faim, déclarait-il en engloutissant sa demi-barre de chocolat d’une seule bouchée. Tu veux pas que je mange si j’ai pas faim !

Et il envoya rouler son pain dans le ruisseau.

-Oh ! s’écria Loulou.

-Quoi, oh ?

Loulou regarda son ami fixement dans les yeux et dit d’une voix dure :

-On jette pas le pain… »

« On jette pas le pain… »

*

* *

Revenons à Henry Poulaille. Il fut un écrivain très actif durant l’entre-deux-guerres et le chef de file de ce courant littéraire nommé « la littérature prolétarienne ». Elle s’est illustrée par des hommes qui avaient été, ou étaient encore, des ouvriers car « pour parler de la misère, il faut l’avoir connue » disait Poulaille.

L’historien Daniel Halévy, à gauche, et Henry Poulaille, réunis par le pain… et Le Pain quotidien.

Les parents d’Henry Poulaille, qui sont Henri Magneux et sa femme Hortense dans son livre, lui ont servi de modèle. Son père, Henri Poulaille *, né en 1865 à Vertou (Loire-Atlantique) et mort à Paris en 1910, avait été un compagnon passant charpentier du Devoir, un Nantais, qui avait rejeté le Compagnonnage par esprit anarchiste, tandis qu’Alexandre Poulaille, son frère, aussi compagnon, était resté fidèle aux Soubises. L’un et l’autre ne s’entendaient guère à cause de leurs divergences sur le Compagnonnage (voir leur biographie sur le site du Musée du Compagnonnage, onglet Généalogie).

* Henri sur le registre des naissances de Vertou, et non Henry. Le prénom de son fils était aussi Henri mais, en littérature, il le changea en Henry.

Henri Poulaille, le quatrième à partir de la gauche, attablé avec des camarades charpentiers, « très certainement la seule photo d’Henry Poulaille Père » (source : Revue littéraire n° 12, 1er semestre 1994, publiée sur le site cartoliste.ficedl.info.)

Henry Poulaille publia des livres que nous avons lu avec beaucoup de plaisirs : Ils étaient quatre, un récit de guerre (1925), Pain de soldat (1937) – qui fera l’objet d’un autre article sur le CREBESC – et Les Damnés de la terre (1935), qui est la suite de la jeunesse de Loulou dans le milieu ouvrier parisien.

Hélas, à part Les Damnés de la terre, réédités en 2007 par Les Bons caractères, on ne trouve plus ses livres que chez les libraires d’occasion.

Poulaille était de sensibilité anarchiste et pacifiste. Il ne s’engagea jamais au parti communiste, préférant sa liberté de penser et d’écrire à tout engagement. Intéressé par les sujets les plus divers, les yeux ouverts sur le monde qui l’entourait, réaliste, enthousiaste sur les qualités des hommes autant que désabusé sur leurs cruautés, il est aussi l’auteur de plusieurs études sur les chansons populaires (les Noëls, les chansons d’amour).

Michel RAGON, dans son Histoire de la littérature prolétarienne en France (Albin Michel, 1974), lui consacre de belles pages.