La guerre des farines désigne une vague d’émeutes survenues d’avril à mai 1775 dans les parties nord, est et ouest du royaume de France au tout début du règne de Louis XVI.

Elle fait suite à une hausse des prix des céréales et consécutivement du pain, supposément du fait de la suppression de la police des grains royale, et des mauvaises récoltes des étés 1773 et 1774. Cette révolte singulière par son échelle fut réglée par un contrôle des prix du blé (avant le retour de l’abondance) et l’intervention de la troupe.

À travers la révolte frumentaire du latin frumentum, froment de l’Ancien Régime, se manifeste une crise sociale et politique. Ainsi, ces événements peuvent se lire comme une réaction envers l’édit de Turgot, qui rétablit la libéralisation du commerce des grains le . En effet, cette libéralisation apparaît comme contraire à l’économie morale, rupture par rapport au principe qui exige du roi de veiller à la sécurité de ses sujets et à leur approvisionnement en denrées.

La guerre des farines peut être considérée, à ce titre, comme un événement prérévolutionnaire ou comme un signe avant-coureur de la Révolution française.

Des mauvaises récoltes provoquèrent en 1770 une crise, l’opinion en attribuait la cause aux mesures de libéralisation du commerce des grains prises en 1763 et 1764 par Bertin et L’Averdy. Bien qu’il fût lui-même favorable à la liberté du commerce des grains, l’abbé Terray, contrôleur général des finances, dans un souci d’apaisement, reconsidère ces mesures et établit une nouvelle réglementation par un arrêt du Conseil du et des lettres patentes du . Cette réglementation devait l’exposer à l’accusation.

De fait, Louis XVI, pas même couronné, le remplace par Turgot en août 1774. Les récoltes de cette année-là, comme celles de 1773, sont considérées comme mauvaises. L’édit du 13 septembre 1774 rétablit la libéralisation du commerce des grains, dans l’espoir que les régions excédentaires en termes de grains, compensent les déficits des régions les plus touchées par une baisse de rendement.

Mais printemps 1775, les réserves de céréales s’épuisent alors que les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. Au printemps 1775, la disette se manifeste dans ce contexte nouveau : avant l’édit de Turgot, chaque région aurait fait face à sa propre pénurie, de sorte que certaines auraient souffert d’une véritable famine tandis que d’autres auraient été totalement épargnées et approvisionnées à des prix stables ; une intervention royale aurait été demandée, et sans doute obtenue, pour assurer l’approvisionnement des régions les plus touchées. Avec la libéralisation, les grains peuvent sortir des régions épargnées pour aller vers les plus touchées, provoquant partout des hausses de prix importantes et une disette touchant plus vite plus de gens.

Mais printemps 1775, les réserves de céréales s’épuisent alors que les nouvelles récoltes ne sont pas encore arrivées. Au printemps 1775, la disette se manifeste dans ce contexte nouveau : avant l’édit de Turgot, chaque région aurait fait face à sa propre pénurie, de sorte que certaines auraient souffert d’une véritable famine tandis que d’autres auraient été totalement épargnées et approvisionnées à des prix stables ; une intervention royale aurait été demandée, et sans doute obtenue, pour assurer l’approvisionnement des régions les plus touchées. Avec la libéralisation, les grains peuvent sortir des régions épargnées pour aller vers les plus touchées, provoquant partout des hausses de prix importantes et une disette touchant plus vite plus de gens.

Le prix des grains et du pain d’un poids de 4 livres (1,958 kg) passe de 1 sol et 4 deniers à près de 5 sols en deux ans, cette augmentation est vécue comme intolérable par les populations les plus modestes. Il s’ensuit une agitation populaire importante sur les marchés et autres lieux de distribution des farines. Des rumeurs se propagent alors contre les « accapareurs » et les « monopolisateurs ». Ce type de réaction populaire contre les commerçants est une constante des situations de disette, mais il prend un relief particulier alors que le gouvernement se tourne vers les théories physiocratiques, et libère le commerce.

Longtemps, la thèse d’un complot politique tramé contre Turgot par divers clans de la cour a été avancée comme facteur explicatif, une thèse généralement acceptée, mais remise en cause par les historiens George Rude, Vladimir S. Lublinski et Edgar Faure. D’abord, les contemporains des événements eux-mêmes ont été nombreux à y croire. Ainsi de Louis XVI, qui dans une lettre à Turgot du 11 mai 1775, écrivait : « Je désirerais bien qu’on pût découvrir les chefs de cette odieuse machination » ; ainsi de Madame du Deffand, de l’abbé Galiani ou de Voltaire, dont on put lire dans Le Diatribe : « Le petit prêtre leur suggérait d’une voix de stentor : saccageons tout, mes amis, Dieu le veut… Invité à se rafraîchir, cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu’avec des confrères, il était l’un des chefs de cette foule ».

Longtemps, la thèse d’un complot politique tramé contre Turgot par divers clans de la cour a été avancée comme facteur explicatif, une thèse généralement acceptée, mais remise en cause par les historiens George Rude, Vladimir S. Lublinski et Edgar Faure. D’abord, les contemporains des événements eux-mêmes ont été nombreux à y croire. Ainsi de Louis XVI, qui dans une lettre à Turgot du 11 mai 1775, écrivait : « Je désirerais bien qu’on pût découvrir les chefs de cette odieuse machination » ; ainsi de Madame du Deffand, de l’abbé Galiani ou de Voltaire, dont on put lire dans Le Diatribe : « Le petit prêtre leur suggérait d’une voix de stentor : saccageons tout, mes amis, Dieu le veut… Invité à se rafraîchir, cet ecclésiastique expliqua à nos voyageurs qu’avec des confrères, il était l’un des chefs de cette foule ».

Comme nous l’apprend sa correspondance avec le margrave de Bade, du Pont de Nemours, ami et collaborateur de Turgot, était également persuadé que les émeutes avaient été organisées, par trois conspirateurs : le prince de Conti, le cardinal de La Roche-Aymon et le Grand prévôt de France. Ces derniers les auraient déclenchées dans le but de faire tomber le contrôleur général, dont le projet de suppression des jurandes risquait de diminuer leurs revenus. On a argué de troubles près de L’Isle-Adam, là où résidait Conti, pour tenter d’accréditer cette hypothèse.

Pour Faure, « une machination aussi formidable — et aussi onéreuse — inspirée d’un motif aussi fragile, paraît bien invraisemblable », la possible perte à venir de 50 000 livres ne justifiant sans doute pas de stipendier des bandes entières de brigands. Pour Rude, l’hypothèse est intenable à cause d’un fait très simple : une partie du domaine de Conti fut ravagée pendant ces mêmes troubles.

L’étude des dossiers du roi n’a pas révélé de preuve ni même d’indice, et il en va de même pour les archives judiciaires : des séditieux, qui avaient été embastillés, furent interrogés, quelques ecclésiastiques inquiétés, mais les enquêtes ne débouchèrent sur aucun élément en faveur de l’hypothèse d’un complot.

Durant 17 jours, 180 conflits ont pu être recensés dans le Bassin parisien ; Jean Nicolas relève 123 émeutes distinctes. Cynthia Bouton relève 313 occurrences, interprétées tantôt comme des mouvements « anarchiques » tantôt comme l’anticipation d’une révolte rurale. Ces manifestations de l’économie morale prennent trois formes distinctes :

Durant 17 jours, 180 conflits ont pu être recensés dans le Bassin parisien ; Jean Nicolas relève 123 émeutes distinctes. Cynthia Bouton relève 313 occurrences, interprétées tantôt comme des mouvements « anarchiques » tantôt comme l’anticipation d’une révolte rurale. Ces manifestations de l’économie morale prennent trois formes distinctes :

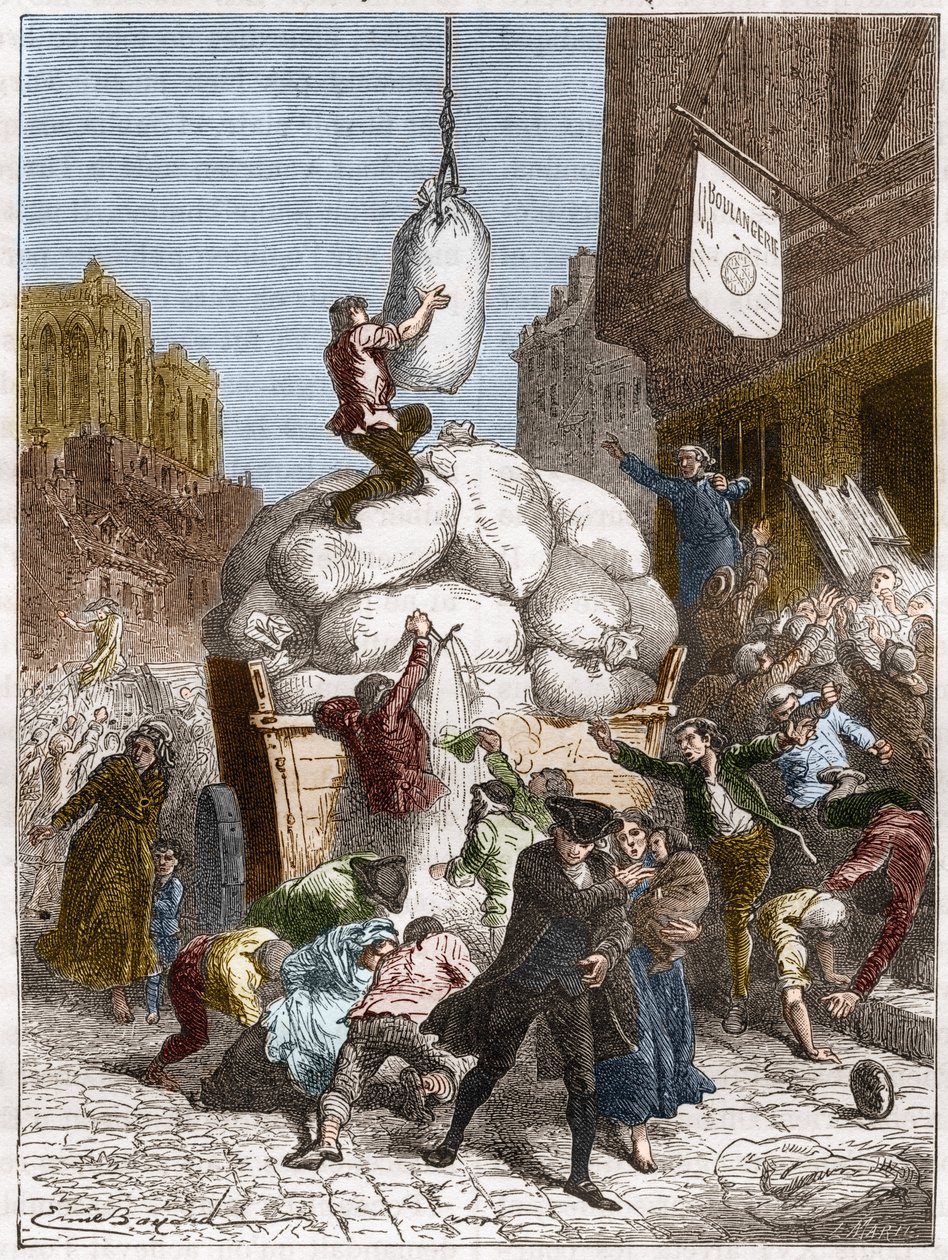

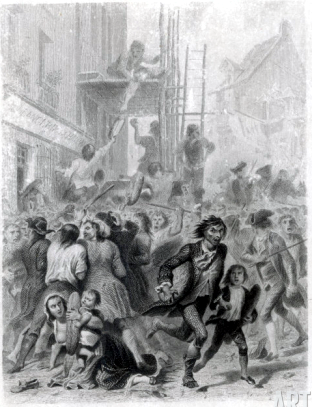

- Dans les régions exportatrices, on constate des taxations populaires spontanées et des pillages plus ou moins organisés. Les émeutiers dénoncent les spéculations, contraignent les gros fermiers et les propriétaires à vendre leurs stocks sur le marché à un « juste prix », pillent éventuellement boulangeries et entrepôts, et affirment rétablir les principes de l’économie morale.

- Dans les villes, sont organisés de façon similaire des attaques des dépôts et de boulangerie.

- Entrave des circuits de communication, fluviaux et routiers dans les régions de grande culture. Par réflexe élémentaire de survie plus que par acte de malveillance, les émeutiers entravent les transports de blé de telle ou telle province agricole vers d’autres provinces à plus haut pouvoir d’achat.

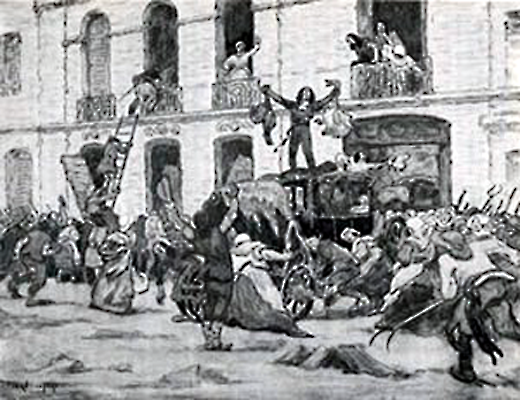

Les victimes sont généralement des marchands ou des fermiers, mais plus encore, comme l’a montré Cynthia Bouton, les représentants directs du pouvoir. Les émeutes sont souvent dirigées contre les meuniers affairistes ou contre des conseillers aux parlements, ainsi dès le à Dijon. Le , le mouvement touche paradoxalement les grandes plaines de culture, pourtant les mieux pourvues en grains, dans un premier temps la Bourgogne de l’Ouest, puis de proche en proche, le Beauvaisis, et enfin la Beauce et la Brie.

Les séditieux sont devant Versailles le 2, et, le , la foule pille les boulangeries de Paris. Louis XVI se montre inquiet, car certains mots d’ordre et pamphlets mettent en cause son entourage. Les destructions furent en réalité fort limitées ; les principales cibles furent les barques qui transportaient les blés, alors envoyées par le fond.

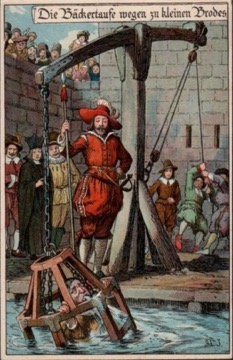

L’ordre est rétabli par une double action du gouvernement : Répressive, par l’intervention de 25 000 soldats, 548 arrestations, et, le 11 mai, la pendaison de deux émeutiers, un perruquier de 28 ans et un compagnon gazier de 16 ans, véritables boucs émissaires, qui furent exécutés pour l’exemple en place de Grève, acte qui consterna la population. Par ailleurs, Turgot fait embastiller le 5 mai Jean-Louis Sorin de Bonne (? – 1781) et Daniel Doumerc, chargés par l’abbé Terray de l’approvisionnement des blés pour le compte du Roi, arrestation censée calmer les esprits.

L’ordre est rétabli par une double action du gouvernement : Répressive, par l’intervention de 25 000 soldats, 548 arrestations, et, le 11 mai, la pendaison de deux émeutiers, un perruquier de 28 ans et un compagnon gazier de 16 ans, véritables boucs émissaires, qui furent exécutés pour l’exemple en place de Grève, acte qui consterna la population. Par ailleurs, Turgot fait embastiller le 5 mai Jean-Louis Sorin de Bonne (? – 1781) et Daniel Doumerc, chargés par l’abbé Terray de l’approvisionnement des blés pour le compte du Roi, arrestation censée calmer les esprits.

Et assistance aux populations par l’organisation d’un approvisionnement des provinces en difficulté ainsi que par obligations faites aux propriétaires de stocks de vendre leur produit aux prix imposés. Le roi multiplie les messages aux masses paysannes, en particulier par l’intermédiaire du clergé lors des prônes. Cinq mois furent nécessaires pour mettre définitivement fin aux troubles, mais le gros des troubles est passé après le . (Wikipédia)