LES RIXES 5/5 Les rixes s’estompent après 1850

En 1847, les compagnons boulangers sont mis à l’épreuve. Les compagnonnages du Devoir leur demandent de ne plus porter leurs couleurs pendant une période indéterminée. Les compagnons boulangers acceptent dans l’espoir de voir aboutir une probable reconnaissance.

Pour cette raison, des consignes sont données par les responsables des Cayennes à leurs membres : il s’agit de ne pas provoquer de rixes, sous aucun prétexte, sinon les punitions tomberont à l’égard des boulangers au sang chaud comme Charles Borgne, Languedoc le Triomphant, reçu à Nîmes à Pâques 1843, qui, en 1847 est exclu à 6 mois pour provocation envers d’autre corps d’état.

Le Journal du Loiret du 9 janvier 1849, nous rapporte, malgré cela, une rixe entre un boulanger et un charpentier : On lit dans la Tribune de Beaune : Une de ces déplorables et barbares prétentions de compagnonnage que, depuis la proclamation du règne de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, nous avions tout lieu de croire parfaitement éteinte, vient, à notre vif regret de se manifester dans notre ville : « Dimanche soir, au faubourg Madeleine, un ouvrier boulanger, porteur d’un jonc de compagnon, fut assailli comme indigne par le sieur R…, compagnon charpentier, qui voulut lui arracher sa canne.

Notre boulanger résista, et, ayant terrassé son agresseur, lui pressa vivement la gorge. Le père et la mère du charpentier, accourus pour défendre leur fils, armés, l’une d’une bisaiguë, l’autre d’une bêche, menaçaient d’une manière terrible. La victoire penchait de leur côté, lorsque le public survenu mit un obstacle à leur intervention et sépara les combattants. »

Après la première reconnaissance des compagnons boulangers du Devoir en 1860, il ne fait pas bon de provoquer des rixes contre les différents corps d’état, le règlement de Troyes, rédigé en 1862, est très clair à ce sujet :

Article 36 – Tout compagnon ou aspirant qui, dans une batterie pour le soutien de la société recevrait de mauvais coups et qu’il ne veuille pas aller à l’hôpital, les visites du médecin lui seront payées. S’il va en prison la société lui paiera son avocat et 50 centimes par jour à partir du jour du jugement.

Article 37 – Tout compagnon ou aspirant qui serait l’agresseur dans une batterie avec un autre corps d’état, et qu’il soit blessé ou puni de prison, ne recevra aucune indemnité de la société.

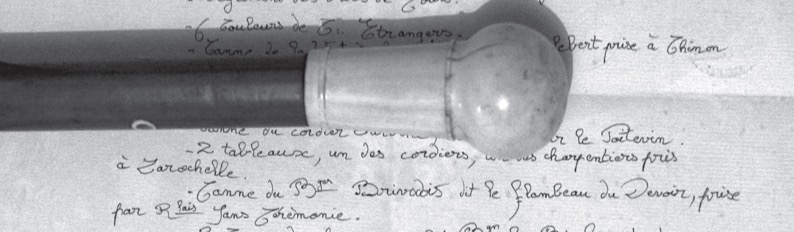

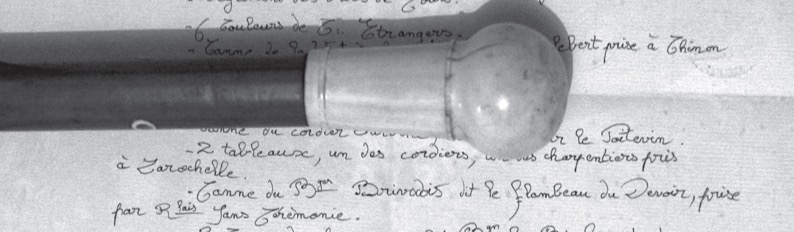

« Canne du boulanger Brivadois le Flambeau du Devoir, prise par Rochelais Sans Cérémonie. » Inventaire des compagnons doleurs du Devoir de la cayenne de Tours datant de 1883 nommé « Le trésor des D∴ de Tours ». Arnaud, Brivadois le Flambeau du Devoir, est signataire pour les compagnons boulangers de la Constitution fraternelle compagnonnique et sociale de 1849, aux côtés de Tournesac, Vendôme l’Ami du tour de France et Pierre Jausserand, Languedoc l’Enfant Chéri.

Les boulangers font partie des corporations qui souffriront jusqu’aux années 1870. En effet, l’esprit de clan et le goût des combats d’honneur resteront longtemps ancrés dans l’esprit des compagnons, cela ne pouvait disparaître du jour au lendemain. En voici quelques exemples.

Lettre anonyme reçue le 11 juillet 1851 par les compagnons boulangers d’une ville non identifiée à ce jour, postée à Saint-Gilles- sur-Vienne, copiée mot pour mot par le compagnon boulanger Jules R., Bordelais l’Ami du Devoir : À Monsieur le chef des compagnons boulangers.

Monsieur le premier chef des chiens blancs boulangers. Je vous annonce qu’il se forme une compagnie pour vous détruire car on ne veut pas qu’il existe de chiens blancs boulangers, car il n’y a que de la canaille pour se réunir auprès de vous tous.

Si par malheur vous n’êtes pas armés pour nous attendre, on vous prendra dans les rues, on vous assassinera, on vous fera voir toutes les cruautés qu’il y a à voir, notre troupe est composée de cordiers, tonneliers, charrons, charpentiers, scieurs de long, charpentiers d’assemblage, et surtout de sociétaires et bien d’autres que je ne dis pas, aucune de ces sociétés ne veut pas qu’il existe de chiens blancs, ni de chiens noirs. Je vous annonce pas tout ce qui arrivera, je finis en vous disant que vous êtes de la canaille, sortis des forçats de Rochefort et des galères.

Une des dernières rixes d’importance nous est rapportée par le Journal de Toulouse politique et littéraire du 6 août 1851 (Bibliothèque numérique de Toulouse.), bien que la profession des assaillants ne soit pas citée, il y a de fortes probabilités que ce soit des compagnons boulangers et que le guet-apens organisé soit en représailles de l’attaque de l’un des leurs :

Bordeaux, 4 août.

Hier, la commune de Labastide a été ensanglantée par une de ces luttes féroces du compagnonnage contre lesquelles protestent en vain depuis longtemps l’état de nos mœurs et de notre société. Heureusement que la présence d’esprit et le courage personnel de Monsieur Chauvin, commissaire de police, qui se trouvait par hasard sur les lieux, ont pu en arrêter les suites.

Des compagnons charpentiers et charrons faisaient hier soir la conduite à un de leurs camarades et suivaient paisiblement leur route, quand ils ont été assaillis à l’improviste par d’autres compagnons beaucoup plus nombreux qui se sont précipités sur eux armés de cannes et de bâtons et ont commencé à les maltraiter par suite d’un guet-apens concerté à l’avance.

Les charrons et les charpentiers surpris à l’improviste, ont crié au secours. Monsieur Chauvin, qui se promenait, s’élançant au milieu des assaillants, leur a ordonné, au nom de la loi, de mettre fin à cette mêlée, qui menaçait de dégénérer en scène de meurtre.

Il était sans écharpe et son autorité a été méconnue. Il s’est jeté alors dans un fiacre qu’il a requis et est arrivé précipitamment à la mairie. Il a pris aussitôt avec lui la garde municipale. Un détachement de la gendarmerie et de la troupe de ligne, qui avaient été prévenues sur-le-champ, est arrivé assez tôt sur le lieu du combat pour empêcher peut-être de terribles malheurs.

Les assaillants qui étaient au nombre de près de cent, se trouvaient encore presque tous au même endroit. Ils ont été cernés par la troupe et conduits à la permanence. Douze des compagnons qui avaient été attaqués avec tant de déloyauté par leurs adversaires, et dont quelques-uns paraissent avoir été gravement atteints ont été transportés à l’hôpital. On n’a à déplorer la mort d’aucun d’eux. Les compagnons arrêtés et reconnus coupables ont été, après un interrogatoire sommaire, déposés à la maison d’arrêt où des mesures militaires ont été prises en conséquence.

Dans une lettre à son ami Jules Napoléon Bastard, Saintonge la Liberté, compagnon tanneur, le compagnon cordonnier Pierre Capus, Albigeois l’Ami des Arts, écrivait de Bordeaux, le 9 mai 1865 :

[…] ils (trois tanneurs amis) sont venus me voir, attendu que je n’osais pas aller chez votre Mère parce qu’un Alsacien, compagnon tanneur, n’était pas très disposé à me recevoir : ce compagnon a très mauvais caractère, il m’a été rapporté par des compagnons chapeliers qu’il disait être le fils d’un compagnon boulanger et que, si jamais il rencontrait son père sur le Tour de France portant une canne, il le tuerait !

Le compagnon maréchal-ferrant Abel Boyer, Périgord Cœur Loyal, (1882-1959) fait partie de la dernière génération à avoir connu des compagnons ayant participé à ces combats. En 1901, il rencontre à Toulouse le père de sa patronne, qui jadis avait fait son Tour de France. Le compagnon recommande à Périgord de passer par Chalon-sur-Saône et de s’arrêter chez la Mère : « Les raclettes qui sont suspendues au bas du règlement, me dit-il, c’est moi qui les ai conquises sur un boulanger. »

La Raclette ou les chiens blancs

1er couplet

Puisque chacun fait sa chansonnette

Les uns sur l’or, les autres sur l’argent

Je voudrais chanter la raclette

Autant ces infâmes chiens blancs.

Vous les voyez ces sabourins (Cordonniers.)

Et ces lâches, vous les voyez faire des plaints

À nous faire peur.

Est-ce que c’est

Qu’en pétrissant la pâte

Que l’on peut tirer

Un compagnon d’honneur ? (bis)

2e couplet

Vous les voyez partout en ville

Porter le pain la hotte sur (le) dos

Ce n’est pas une chose difficile

Car les femmes le font tout aussi bien.

Vous les voyez la raclette aux oreilles

Vous les voyez comme ils s’en font honneur

Et cependant ce n’est pas une merveille

Car c’est l’outil d’un petit ramoneur. (bis)

3e couplet

Je n’oublie pas les cordonniers infâmes

Qui sans talents et sans instruction

Qui veulent aussi porter la canne

Et se dire aussi compagnons.

Mais le Devoir qui est pur et sans tache

A ignoré tous ces méchants puants

Et les enfants chéris de Maître Jacques

Firent le bonheur de tous nos Devoirants. (bis)

4e couplet

Ah ! Croyez-moi, vous, race abominable,

Ne vous dites jamais compagnons,

Car vous (n’êtes) pas capables

De porter un si beau nom,

Mais, en effet, vous l’avez dans la tête,

Eh bien ! Mutins, l’on vous corrigera

L’on arrachera vos cannes et vos raclettes,

Votre Devoir jamais n’existera. (bis)

Cette chanson est extraite d’un chansonnier manuscrit ayant appartenu à Joseph Allias (*), compagnon serrurier du Devoir, Joseph le Clermont, reçu vers 1850. Elle n’est pas signée et il se peut que Joseph Allias en soit l’auteur (d’après la copie déposée au musée du Compagnonnage de Tours par sa famille).

(* Joseph Allias, né le 23 août 1829 à Artonne (63) ; fils de Marien Allias, 32 ans, maréchal-ferrant et de Françoise Andrieu. Oncle du compagnon charron du Devoir, Joseph Allias, Clermont le Résolu ; père du compagnon serrurier du Devoir, Blaise Claudius Allias.)

Les écrits pacifiques de Libourne le Décidé

Extrait de Mémoires d’un Compagnon, d’Arnaud, Libourne le Décidé ; propos tenus par l’auteur lors d’une assemblée générale organisée par les compagnons boulangers à laquelle les tailleurs de pierre du Devoir sont conviés à participer, afin de reconnaître les compagnons boulangers :

Vous partez du foyer domestique, jeunes, bons et généreux, et, sur le Tour de France vous devenez haineux, vindicatifs, et cruels, sauvages quelques fois, et souvent vous avez ensanglanté la poussière du chemin pour de futiles questions. Que seriez-vous devenus si la France eût attendu pour devenir libre le concours des compagnons, tous désunis par des préjugés et des prétentions absurdes ? La France, si belle et si fertile, aujourd’hui aurait rétrogradé comme l’a fait l’Es- pagne par son fanatisme religieux.

Depuis longtemps, j’entends prôner les admirables beautés du compagnonnage, je vous dirais franchement, mes amis, que je ne partage pas cette opinion. Je suis cependant compagnon, je voyage comme tel et depuis que je suis sur le Tour de France, je n’ai pas encore vu proposer une réforme de cette société. Savez-vous ce que j’ai remarqué quand j’arrivai à Bordeaux, la première fois que je quittai mes parents ? Ce que je vois encore aujourd’hui ?

Des guets-apens et des meurtres prémédités et commis avec le plus surprenant sang froid, j’ai vu des compagnons, la veille de leur départ, aller s’embusquer, de nuit, au coin d’une rue, pour surprendre et assommer à l’improviste un ou plusieurs ouvriers d’une société rivale, puis sortir à l’instant de la ville et partir sans remords, après avoir commis un crime, tout cela pour la plus grande gloire de Maître Jacques, de Maître Soubise et de Salomon.

Et les vols à main armée, sur les grandes routes, pour s’emparer des cannes et des couleurs de pauvres diables trop faibles pour résister à ce nouveau genre de brigandage. Me direz-vous après que le compagnonnage est une institution de l’époque ? Non sans doute, car celui qui soutiendrait une semblable absurdité se mettrait en contradiction avec lui-même. Enlevez à nos rites leur esprit de cotisation, d’assistance mutuelle, tout le reste n’est qu’abus, préjugés, préséances ridicules ! Que pense-t-on aujourd’hui d’un ouvrier qui traverse une ville en tous sens pour commander l’assemblée, ayant à la main un jonc de trois ou quatre pieds de hauteur pour lui servir de canne, et des rubans à son chapeau ou à sa boutonnière, se dandinant d’un air grave en affectant beaucoup d’importance ?

Les gens sensés se contentent de lever les épaules, mais les grands riront toujours de ces choses-là, car, pensent-ils, tant que les ouvriers s’amuseront à se quereller à se battre et à faire les Don-Quichotte, ils ne s’occuperont pas de ce que nous faisons ou de ce que nous ne faisons pas.

Vous vénérez Maître Jacques, et Maître Soubise, et c’est pour ces deux hommes obscurs, dont l’histoire ne parle pas, que vous vous querellez et que vous vous battez. Les uns prétendent que Maître Jacques, comme ouvrier et comme architecte, avait un grade supérieur à celui de Maître Soubise lors de la construction du temple de Jérusalem, les autres soutiennent le contraire.

Ceux-ci veulent que Salomon soit le véritable fondateur de l’Ordre, ceux-là ne veulent reconnaître ni l’un ni l’autre. De là des dissensions et des haines irréconciliables et tous les malheurs que nous avons à déplorer depuis tant de siècles. Mais si Maître Jacques, Maître Soubise, Hiram, et Salomon sont dignes de tant de dévouement et de vénération, dites- moi au moins pourquoi les ouvriers qui font le Tour de France s’égorgent pour prouver que ces grands hommes ont ou n’ont pas existé ?

L’histoire devrait cependant en parler. Consultez, lisez, et si vous trouvez une ligne, dans n’importe quel livre imprimé, qui prouve que les deux maîtres que je viens de nommer aient existé, je me soumets, en expiation de mon incrédulité, à aller faire une pénitence à la Sainte-Baume, où, dit-on, est mort et enterré Maître Jacques.

Je me condamne à y aller les pieds nus, les cheveux et la barbe en désordre, pour n’y vivre que de racines sauvages, pendant tout le temps que le jugeront convenable les plus enthousiastes de ses sectateurs. J’ai lu, dans un vieux manuscrit que j’ai eu longtemps en ma possession, qu’un roi de France, Louis XIV je crois, s’était occupé de faire persécuter les compagnons comme formant une société illicite, contraire à la sûreté et aux intérêts du gouvernement.

Selon moi, ce monarque tout-puissant n’était guère bien renseigné, car s’il l’eût été, non seulement il aurait toléré ces sortes d’associations, mais encore il les aurait autorisées, car personne au monde ne s’occupe moins des gouvernements que les compagnons du Devoir et autres. Ils pensent, ma foi, à des choses bien plus sérieuses.

J’ai remarqué, et vous l’avez sans doute vu comme moi, que les ouvriers stationnaires dans leur pays sont beaucoup plus avancés que les émigrants parce que, au lieu de perdre leur temps pour des fables dénuées de bon sens, ils s’occupent de la réalité des choses. Et que leur importe à eux que Pierre ou Paul ait ou n’ait pas existé, il y a deux mille ans, à deux mille lieues d’ici.

Ils ont bien d’autres études à faire, maintenant que la France est pleine d’enseignement, bien fou est celui qui dit aujourd’hui, en parlant des sociétés secrètes en général : c’est nous qui possédons la meilleure ! Stupides sont ceux qui disent, en parlant de religion : nous sommes les vrais croyants ! Ne vaudrait-il pas mieux mettre de côté tous vos vieux préjugés de caste, pour vous occuper plus positivement d’améliorer votre position sociale ?

Et au lieu de chercher à savoir si c’est Maître Jacques, Maître Soubise, etc., qui sont les pères du compagnonnage, songez donc plutôt à vous instruire, et à acquérir des talents utiles dans les arts et dans les sciences. Croyez-moi mes amis, ne vivons plus en groupes désunis, sachons comprendre notre dignité, nous avons tout ce qu’il faut pour aspirer au bonheur. Nous avons l’intelligence en partage, cette Mère de l’industrie, et nous ne savons pas en profiter.

Nous bâtissons des palais, et nous n’avons seulement pas une chétive chaumière qui nous appartient pour nous abriter, pas même un coin de terre ou reposer la tête. Nous semons le froment et nous mangeons du pain d’orge, souvent même arrosé de pleurs. Depuis notre plus tendre enfance nous travaillons du matin au soir, et souvent nous mourons de faim et de misère. Croyez-vous que Dieu, si bon et si juste, ait ainsi organisé la société ? Non. N’est-ce pas ?

Ce sont donc les hommes qui en ont troublé l’harmonie, et c’est à nous, qui en sommes les victimes, de chercher le remède. Établissons donc la fusion des classes laborieuses pour rétablir l’équilibre. Plus de prépondérance, plus de rivalités entre nous, rendons-nous dignes d’intérêt et d’amour par notre dévouement et notre sagesse.

Nous sommes les prolétaires, c’est vrai, cette qualification nous est ironiquement donnée, mais où en seraient la gloire, la richesse de la France, sans nous. Ce sont les travailleurs qui produisent à grand-peine toutes ces admirables merveilles, qui sont l’orgueil de notre civilisation. Toutes ces choses que vous savez comme moi ne vous font donc pas réfléchir ?

Vos entrailles ne s’émeuvent donc pas, quand vos frères languissent dans la plus affreuse misère, manquant souvent des choses les plus nécessaires à la vie ? Ne croyez-vous donc pas que des jours meilleurs doivent luire pour eux et pour vous ?

Quand je vois tous ces vices de la société, que nous perpétuons par nos folies, je rougis d’appartenir à une classe aussi peu éclairée ! Oui ! Je rougis de vous appartenir, quand je vous entends parler avec tant de vénération de Maître Jacques et de Maître Soubise. Et à quoi nous sert pour le bien commun que le temple de Salomon ait ou pas existé, que nous sert-il de savoir que ce soit Paul ou Pierre, comme je l’ai déjà dit, qui ait été chargé de la construction de ce grand monument ? Sommes-nous plus avancés, de savoir à quel endroit les ouvriers allaient se faire payer ?

C’est pourtant à ces futilités, dénuées de bon sens, dont vous faites tant de mystère, que vous passez inutilement les plus belles années de votre jeunesse. Mais vous savez bien, mes amis que Salomon, son temple, ses architectes, et vingt générations ont successivement passé, et que nous sommes toujours restés les parias de la civilisation.

Notre pauvreté est notre ouvrage. Me direz-vous pourquoi et comment il se fait que l’ouvrier après une trentaine d’années de travail, ne soit pas plus avancé que le premier jour qu’il a quitté les bancs de l’apprentissage ? Il l’est bien moins encore, car alors il était jeune, il pouvait travailler pour vivre, tandis que devenu vieux, blanchi sous le poids du labeur, il est obligé d’implorer la charité publique s’il ne veut pas mourir de faim. Savez-vous ce que diront de lui les égoïstes ? Ils diront que c’est un misérable, qui n’a pas su faire ses affaires, en outre, on lui imputera des défauts qu’il n’avait pas. C’est un joueur, diront les uns, c’est un coureur, un débauché diront les autres.

Voilà ce qu’on pensera de cet honnête vieillard, parce qu’il n’a pas été assez économe, ou n’a pas eu le talent d’élever sa famille honorablement et d’amasser assez de biens pour vivre tranquillement sur ses vieux jours, avec le modeste salaire quotidien de 2 francs à 2,50 francs, sans compter le chômage. Notez bien qu’il y a beaucoup d’ouvriers qui gagnent moins que cela encore.

Voilà ce que l’on dira du pauvre vieux prolétaire, de celui qui a passé les plus belles années de sa vie à travailler au bien commun de la société, et cette société corrompue, dégénérée, l’abandonne parce qu’il ne peut plus lui être utile. Quelle amère dérision ! Voilà mes chers camarades, comment finissent les pauvres, et je vous le prédis, c’est ce qui nous attend tous à la fin de notre vie.

Nous ne nous en embarrassons guère aujourd’hui parce que nous sommes jeunes, notre avenir nous semble radieux, mais dans une vingtaine d’années, lorsque les rides auront sillonné nos fronts déprimés, nous regretterons alors, mais trop tard, d’avoir été les meurtriers de la société au lieu d’avoir cherché sagement, pacifiquement, à la réformer.

Notre orgueil et notre folie nous rendent ridicules, nos absurdes présomptions nous égarent continuellement. Le charpentier veut être plus que le boulanger, le tailleur de pierre plus que le tisserand, le forgeron plus que le maréchal, le corroyeur plus que le sellier, le bourrelier plus que le bottier, etc. Est-ce que toutes les professions ne sont pas honorables, utiles, ne concourent-elles pas toutes à l’harmonie de la société, ne sommes-nous pas tous autant les uns que les autres, notre commune position sociale ne nous fait-elle pas un devoir de nous aimer, et de nous secourir mutuellement comme des frères ? Ne sont-ce pas là les fins de la nature ?

Croyez-moi, mes chers amis, brisons nos idoles pour ne plus nous occuper que de notre bonheur commun, lisons Jean-Jacques Rousseau, lisons Lamennais, Lamartine, Victor Hugo et Chateaubriand, ces grands hommes nous retremperont l’âme et assainiront notre jugement. Plus de compagnons passants, plus de compagnons de liberté, comme secte compagnonnique, plus de renards, plus de lapins, plus de singes, plus de loups, plus de Gavots, plus de rendurcis, plus de margageats (1), plus de bouquins, plus de droguins (2), plus de gamins, plus enfin de ces sobriquets sauvages qui engendrent le fanatisme.

(1 Margageat : Surnom donnés aux compagnons tanneurs corroyeurs et aux compagnons cordonniers au XIXe siècle. Son origine se trouve sûrement dans le nom d’une tribu cannibale du Brésil, les margajas ; Dans Plaintes des églises réformées de France, libelle anonyme date de 1597 : « Les Margajas, les Toupinambaud rem- plissent leurs entrailles de la chair de ceux qu’ils ont mis à mort. Avec détestation, nous les appelons barbares, sauvages. Et toutefois, cette cruauté n’est point de Margajas à Margajas ; de Topinambaud à Topinambaud. Le Topinambaud ne mange que le Margajas et le Margajas n’est glouton que du Topinambaud. »)

(2 Droguin : Surnom donné par les compagnons chapeliers au XVIIIe siècle aux chapeliers non-compagnons ou bien encore surnom donné par l’ensemble des corps d’état aux compagnons chapeliers aux XVIIIe et XIXe siècles… Laurent Bastard dans Fragments d’histoire du Compagnonnage n° 10, nous dit : « Sébillot, dans Légendes et curiosités des métiers, à propos des chapeliers, donne aussi le terme de “drogaisis”. L’origine de ces mots est incertaine. Faut-il la rapprocher de “droguelé”, qui signifiait “chiche, paresseux”, selon Godefroy (Dict. de l’ancienne langue française) ? Ou encore de “droguet”, étoffe de laine mélangée ? »)

Car cela mes amis, n’est plus de l’époque, nous devons être des hommes et non des brutes, l’homme civilisé ne se bat plus pour rien ni pour personne, son sang est tout à sa patrie pour la défendre contre l’invasion étrangère et pour maintenir l’ordre à l’intérieur.

Dans ma conviction régénératrice, je voudrais pouvoir tout changer, tout remuer, dans ce monde corrompu et vicieux, je voudrais que l’ouvrier, après une existence probe et laborieuse, eût droit à une retraite qui le mît à l’abri de la misère, et ce que je voudrais par-dessus tout, ce serait l’union et l’amour des ouvriers, leur gloire, leur triomphe, je voudrais voir une société de frères sans autre distinction que celle que donne le talent et sans autre rivalité que celle de l’émulation, je voudrais en un mot, qu’il n’y ait qu’un compagnonnage, celui de la fraternité !

Vous voulez bien des choses direz-vous ? C’est vrai, mes amis, mais si je demande tout cela, c’est que la société nous doit beaucoup à nous les mécaniciens de la grande famille humanitaire. C’est nous qui produisons tout, et il ne nous reste rien que des larmes pour gémir. Je ne dis rien là qui ne soit vrai, vous le savez tous comme moi, vous savez aussi qu’avec un peu de bonne volonté, nous pouvons facilement arriver aux réformes des abus du compagnonnage.

Il faudrait d’abord ne plus porter aux oreilles ces insignes qui engendrent des disputes, plus de ces cannes gigantesques, plus de rubans, plus enfin de ces marques distinctives, grotesques et incompatibles avec les idées de notre temps. Que de contradictions dans ces mystères du compagnonnage, si on voulait se donner la peine de les examiner ! Que d’absurdités, si on savait les reconnaître ! Je voudrais bien savoir comment Maître Jacques et Maître Soubise, au temps de Salomon, pouvaient être aussi célèbres architectes alors qu’ils habitaient la Gaule, pays ou le peuple barbare et belliqueux était sans cesse en guerre de tribu à tribu, n’ayant aucune idée de l’architecture et encore moins de la sculpture.

L’histoire, qui certes n’est pas un roman fait à plaisir, nous dit que les Gaulois restèrent dans un état complet de barbarie jusqu’après la conquête des Romains, qui eut lieu cinquante ans avant Jésus Christ. Je voudrais bien savoir aussi, dans quel port et sur quel navire ces deux aventuriers s’embarquèrent pour passer en Syrie. Comme tout cela est vieux et obscur. Croyez-moi, mes amis, laissons de côté toutes ces billevesées (Propos, idée vide de sens ; sottise, baliverne surtout pluriel.) qui nous font perdre un temps bien précieux, et nous font avec raison considérer comme de grands enfants.

Autrefois nos grandes mamans nous bourraient la tête de contes de revenants et de sorciers, parce que nos bons aïeux y croyaient, comme ils croyaient aux miracles, mais aujourd’hui que l’intelligence est beaucoup plus développée, grâce au progrès de l’instruction, personne, pas même les enfants, ne croit à tous ces prodiges d’un autre âge, parce que personne n’ose plus en faire dans la crainte de passer pour un fou ou pour un imposteur.

À ce long discours dans lequel j’avais développé toutes mes idées de régénération, la Sagesse Lyonnais, surpris de m’avoir entendu lancer la foudre contre le compagnonnage avec tant de véritable conviction, me considéra avec une expression de joie que seul je cru comprendre. Revenant un peu de sa première surprise, il dit en s’adressant à l’assemblée :

Mes chers frères, lorsque les délégués des compagnons passants tailleurs de pierre ont eu l’honneur d’être représentés à cette nombreuse assemblée pour disserter en matière de compagnonnage, j’étais loin de penser que nous trouverions un homme aussi avancé et aussi rempli de bonne logique que l’est votre représentant.

Je sais mon cher Pays Liboure, continua la Sagesse en s’adressant à moi, que l’atelier fournit aujourd’hui de très rares intelligences qui nous font honneur, mais jusqu’à ce jour tu es le premier compagnon du Tour de France, que j’ai vu depuis que je voyage, assez franc pour dire sa façon de penser en pleine assemblée sur un sujet aussi délicat : je t’en félicite et l’avenir t’en sera reconnaissant.

C’est pour le triomphe de la justice que je travaille, lui répondis-je ; et c’est pour que tous les ouvriers deviennent frères sans distinction aucune. Il faut être fort de ta conviction comme tu parais l’être, repartit la Sagesse, pour tenter une réforme aussi radicale. Je sais, mon ami, que la tâche que je veux remplir est très ardue, et pourtant je crois, j’espère et je compte beaucoup sur l’instruction pour me venir en aide. Oh ! Qu’il sera beau, m’écriai-je avec un noble enthousiasme, ce jour qui éclairera les intelligences encore obscurcies !

Crois-tu trouver sur le Tour de France, observa Lyonnais, assez de jeunes gens raisonnables pour comprendre tes projets d’amélioration et les mettre en pratique ? Oui ! J’en ai la ferme conviction.

Ce sera long, ça me semble, si tu prétends détruire l’illusion du nom jusqu’à ce jour si sacré, si enthousiaste de compagnon du Tour de France.

Je n’ai pas cette prétention, car ce mot de compagnon a une signification si belle, si admirable, que notre langue ne fournit rien de plus expressif dans ses divers dialectes pour mieux exprimer la fraternité.

Je partage ton opinion sur tous les points, mon cher Libourne, et je dis, avec toi, qu’on pourrait détruire tous les mystères et toutes les prérogatives du compagnonnage sans en détruire le nom proprement dit. Comme toi, je voudrais que tous les ouvriers de toute profession puissent voyager comme de bons amis, et non isolément et en castes ennemies, comme ils l’ont fait jusqu’à ce jour. Et à quoi nous sert de remonter jusqu’au temple de Salomon, comme tu l’as si judicieusement exprimé, pour y chercher un ou plusieurs philosophes qui enseignaient la vertu et la sagesse aux classes ouvrières, vertu et sagesse, si tant est qu’ils les enseignassent, qu’aucun compagnon n’a suivies.

Ce qui m’étonne le plus en cela, pénétré comme je le suis des vices de l’Ordre, c’est qu’une institution aussi mauvaise, aussi contraire à la dignité humaine, n’ait pas été détruite en traversant les deux ou trois révolutions que nous avons eues depuis soixante ans.

J’ai vu, il y a dix ans de cela, poursuivit la Sagesse, lorsque d’un pas tremblant j’entrai dans la lice aventureuse du Tour de France, j’ai vu, dis-je, les prisons, et les hôpitaux regorger de simples ouvriers fanatisés par les préjugés de l’Ordre, victimes d’un condamnable dévouement dans des rixes sanglantes, croyant avoir combattu pour une sainte cause, pour une cause honorable, quand il était bien avéré que toutes ces prouesses qu’ils croyaient si grandes, si brillantes, n’étaient que de déplorables assassinats.

Qu’avons-nous besoin d’aller chercher dans la nuit des temps, des principes d’amour et de charité dont les compagnons s’enorgueillissent tant ? On aurait mieux fait, je crois, de laisser là tous ces grands maîtres : Jacques, Soubise, Hiram et Salomon, pour bien se pénétrer des belles maximes de l’Évangile. Aimez-vous les uns les autres, a dit le Christ ! Secourez les malheureux, disait-il, en joignant l’exemple au précepte ! Donnez au pauvre l’obole de consolation pour vous rendre agréables au Seigneur ! Voilà celui que nous aurions dû adopter et suivre religieusement, et non pas celui de l’abrutissement.

Certes, je ne veux pas jeter l’anathème sur les premiers fondateurs de l’Ordre quels qu’ils soient parce que, de leur temps, l’ignorance sociale ne leur permettait pas d’agir autrement qu’ils l’ont fait, ils purent s’égarer, je n’en doute pas, l’heure de l’émancipation intellectuelle n’était pas encore sonnée. Mais aujourd’hui nous, enfants d’une nation civilisée, nous, qui nous piquons d’être le premier peuple de la terre, nous amuserions de fables semblables !

Ce n’est pas pardonnable. Si dans notre simplicité nous n’étions pas désunis cela pourrait encore passer. Mais non, au lieu de cela nous vivons tous en sectes distinctes et notre isolement nous rend faibles comme des roseaux que le vent agite. De là vient que notre classe déshéritée est sans puissance, sans autorité, et devient trop souvent, hélas, le jouet des événements. Plut à Dieu ! s’écria l’orateur en terminant, que tous les ouvriers fussent bien pénétrés de mes idées de progrès et des tiennes, mon cher Libourne, ils ne démentiraient pas leur origine. La Sagesse Lyonnais, s’étant assis après cet exposé des réformes compagnonniques, je me levai de nouveau, et je dis à l’assemblée qui écoutait cette dissertation avec un religieux silence :

Vous l’avez entendu, mes chers camarades, je ne suis pas le seul compagnon qui vous parle le langage de la vérité. Tous les ouvriers, je le sais, ne sont doués ni de la même intelligence, ni de la même instruction, tous ne peuvent pas non plus remplir la même tâche, ni les mêmes devoirs dans l’œuvre commune, mais tous doivent y participer, les uns sont propres à faire ceci, les autres à faire cela, c’est pour cette raison que je suis d’avis, que les plus expérimentés d’entre nous donnent de bons conseils et de sages leçons à ceux qui s’égarent.

L’homme qui est instruit se doit à la société, « un bon avis donné à propos, vaut mieux que de l’or » a dit Lamennais. Je voudrais aussi que ceux qui, parmi nous, deviennent chefs d’ateliers une fois de retour au sol natal, regardassent les ouvriers comme leurs frères, et non avec dédain comme je l’ai vu quelques fois ; car en y réfléchissant bien, qu’est-ce qu’un chef d’atelier ?

C’est un ouvrier lui-même, hier émigrant et aujourd’hui stationnaire. Hier, fanatisé par les fausses doctrines du compagnonnage et aujourd’hui au foyer domestique, souvent plus à plaindre que par le passé. L’armée mobile de l’atelier se fait une guerre acharnée, sus- citée par l’orgueil, l’ignorance et le fanatisme… Il règne quelquefois parmi les chefs d’atelier une mésintelligence marquée, encore plus coupable, car c’est une guerre d’intérêts désastreuse, qui provoque des concurrences ruineuses, inévitables. De la baisse des prix des salaires, qu’on obtient le plus souvent en opposant les sociétés les unes les autres.

Voyant la plus grande partie de mes camarades attendris par les exposés de nos misères communes, un saint amour s’empara de moi, je joignis les mains et élevant les yeux vers le ciel, je m’écriais : mon Dieu, mon Dieu, aide-moi, je t’en supplie, à dessiller les yeux de mes frères égarés. Pour voir s’accomplir tout ce que je viens de proposer en présence de vous tous, compagnons de la ville de Lyon, et de vous, délégués des compagnons passants tailleurs de pierre, continuai-je, je donnerais mon sang, ma vie et, comme Socrate, s’il en était besoin, je boirais de la ciguë pour prouver la puissance de mon raisonnement.

Tes vœux, et les miens s’accompliront répartit la Sagesse, j’en suis sûr, parce que beaucoup d’ouvriers pensent comme nous, quoique la plupart n’osent pas encore se prononcer ouvertement, dans la crainte de se faire des ennemis. Mais nous qui sommes au-dessus de tous ces préjugés, écrivons nos bonnes pensées, publions-les, et si nous ne sommes pas assez heureux pour changer le vieux système, au moins aurons-nous la douce consolation d’avoir cherché à apporter dans notre malheureuse classe des améliorations qui nous feront honneur. Que nous importent les cris des fanatiques et des mécontents, le siècle nous jugera.

En terminant cet exposé des réformes à faire dans les ordres du compagnonnage, la Sagesse Lyonnais descendit de l’estrade sur la- quelle il était assis pour venir se jeter dans mes bras, laissant dans l’admiration l’auditoire dont l’étonnement paraissait être extrême. Vers dix heures l’assemblée se sépara après avoir échangé de cordiales poignées de main et après s’être réciproquement promis de se revoir le dimanche suivant à la Vogue de la Mouche, petit village situé sur la rive gauche du Rhône.

Ce dimanche était la veille de notre présentation à l’assemblée générale qui devait nous reconnaître. Cette funeste journée fit tomber toutes les illusions qui dominaient l’assemblée précédente. Vers cinq heures, et, comme nous revenions de la Mouche, aussi tranquillement que peuvent le faire une centaine de jeunes gens, nous fûmes attaqués aux approches du pont de la Guillotière par une armée de compagnons charpentiers et tailleurs de pierre de la liberté, qui avaient été instruits des rapprochements intimes que nous avions eus avec les compagnons passants, leurs ennemis les plus implacables à qui la ville de Lyon était interdite depuis plus de cent ans.

Des paroles grossières furent échangées et entraînèrent une rixe déplorable, qui se livra aux yeux d’une foule considérable de pro- meneurs qui circulaient sur le pont et qui grossissait à mesure que la lutte devenait plus opiniâtre. Les paroles de paix que j’essayai de faire entendre à ces insensés ne servirent qu’à me faire remarquer de nos assaillants, comme un homme sans cœur et sans énergie, il fallut combattre.

Je m’étais trouvé dans plusieurs affaires au moins aussi sauvages mais jamais dans une boucherie de ce genre. Deux fois nous fûmes repoussés avec force, malgré notre vigoureuse résistance, nous allions succomber sous les coups de nos fanatiques agresseurs dont le nombre était bien supérieur au nôtre, lorsque survint pour nous un renfort d’ouvriers tisseurs ferrandiniers qui, comme nous alors, avaient la fantaisie de jouer aux compagnons, sans en avoir reçu l’autorisation de Messieurs des premiers corps de l’Ordre.

Leur présence ranima nos forces défaillantes, le combat devint des plus terribles, et nos agresseurs vaincus furent obligés de se réfugier vers le village où nous avions passé une partie de la journée. Bientôt la police accourut accompagnée d’un piquet d’infanterie de ligne ; mais hélas, cette force imposante arriva trop tard : malgré sa vigilance, le massacre était achevé.

Étaient-ils plus coupables, ces compagnons ?

Pour conclure sur ces rixes hasardeuses, organisées ou provocatrices, voici un extrait des Compagnons Boulangers et Pâtissiers présentent l’histoire compagnonnique de leur corps d’état, ouvrage de Georges Papineau, Blois l’Ami du Travail. Ces lignes me paraissent des plus explicites :

[…] Essayons de comprendre les mobiles de ces luttes, de ce fanatisme qui allait jusqu’à transformer en assassins des ouvriers par ailleurs si sensibles aux beautés de leur métier et si amoureux du travail bien fait.

Si empressés à secourir leurs Frères dans la peine. En dehors du rejet systématique de certains métiers, la cause principale de ces antagonismes se trouvait dans le droit de se dire compagnons descendant de deux Fondateurs dont l’existence même est très controversée : Maître Jacques et le Père Soubise, aucun document authentique ne venant confirmer ou infirmer la « légende » qui les entoure. (Remarquons que Georges Papineau en oublie un troisième, Salomon, fondateur légendaire des Gavots et Indiens.)

Mais ces hommes si rudes avaient une Foi impressionnante en cette légende, sur laquelle se fondait un formalisme rituel dont ils ne se reconnaissaient pas le droit (et encore moins aux autres), de douter un seul instant. Pour eux, cette légende était le roc sur lequel tout l’édifice prenait assise. Chacun de ces métiers ou rites s’arrogeait un droit exclusif qu’il lui était intolérable de partager avec d’autres.

Quel que soit leur métier ou rite, tous ces compagnons ne redoutaient ni la fatigue des longues randonnées, ni l’insécurité du travail. Quant aux rencontres sur les champs, qui se terminaient toujours si mal, loin de les craindre, ils les souhaitaient presque pour affirmer leur Foi.

Étaient-ils plus coupables, ces compagnons :

- Que les païens qui, au nom de leurs dieux mythologiques, martyrisaient les premiers chrétiens ?

- Que les descendants de ces mêmes chrétiens qui, au cours des siècles se sont entretués et s’entretuent encore au nom d’une doctrine de charité et de tolérance ?

- Que les révolutionnaires de toutes les révolutions qui, au nom de la Liberté se débarrassent de ceux qui ne pensent pas exactement comme eux ?

Ils ont tort ceux qui condamnent les doctrines ou les croyances. L’homme a besoin de croire et ceux qui se disent incroyants, sont parfois les plus crédules. Seul le fanatisme est responsable de ces excès. Vouloir détruire croyances ou doctrines est une gageure. L’homme croira toujours et s’il lui arrive de se libérer d’une croyance, c’est pour s’en créer d’autres, parfois moins acceptables, et qui le rendent toujours plus insupportable. Sous une forme à peine différente et, heureusement, moins violente, cet esprit de corps et ce formalisme rituel sont parvenus jusqu’à nous et, tout fanatisme exclu, nous en conservons les enseignements.

Ultimes rixes avec les ouvriers syndiqués, 1901-1902

Nous pourrions penser que les rixes de compagnonnage en général, et de celui des compagnons boulangers en particulier, se ter- minent en même temps ou peu après leur reconnaissance (1860) par quelques compagnonnages du Devoir. Mais la lecture d’un article du 3 juillet 1901, publié dans le journal Le Ralliement des compagnons du Devoir du 14 juillet 1901, nous informe du contraire !

Le rouleur de la cayenne de Montpellier, Gévaudan l’Aimable Courageux, y donne « le compte rendu de notre fête patronale Saint- Honoré que nous avons fêtée le 19 mai dernier ». Il y rapporte les évènements suivants :

Le cortège s’était formé au siège de la société, [cortège] auquel ont pris part les compagnons maréchaux, menuisiers et cordonniers, ainsi qu’un certain nombre de compagnons boulangers et cordon- niers venus de Nîmes pour célébrer la fête avec nous. Le cortège en marche, à environ 150 mètres de là, une bande d’énergumènes jaloux, la plupart faisant partie de la chambre syndicale, se ruèrent sur le rouleur cherchant à lui enlever la canne et à lui barrer le passage.

Mais aussitôt les compagnons formant le cortège, surpris de voir s’arrêter la voiture dans laquelle se trouvait le Premier en ville ainsi que la Mère, s’avancèrent à cette vue. Les cannes jouèrent un grand rôle. En quelques instants le rouleur fut débarrassé de ses nombreux agresseurs qui ne trouvèrent rien de mieux que de s’en- fuir au plus vite, l’un de ses écœurants personnages eut l’audace de cracher à la figure de la Mère.

Grâce à l’intervention et au zèle des compagnons, l’ordre fut bientôt rétabli et le cortège reprit fièrement sa marche ne laissant aucun blessé des nôtres et heureux d’avoir remporté la victoire. Le tour de ville s’accomplit sans aucun incident, nous fûmes plusieurs fois applaudis sur notre parcours. Les injures et les menaces des auteurs de cette scène écœurante n’obscurcirent en rien le prestige de notre fête…

Pour conclure, le rédacteur du journal ajoute la note que voici :

À l’avenir, pour éviter semblable désagrément, nos amis de Montpellier feront bien de demander à la mairie quelques agents de police, cela fera tenir en respect ceux qui auraient les mauvaises intentions de troubler la bonne harmonie qui règne chez nos compagnons du Devoir. L’année suivante, en 1902, rebelote ! Nouvelle agression lors de la Saint-Honoré, par les mêmes individus, mais selon le journal Le Ralliement des compagnons du Devoir, elle fut moins violente.

Les compagnons boulangers du Devoir devaient sentir le coup venir. Il faut noter que cette année-là, la CGT organisa son congrès dans cette ville, ce qui ne dut pas faciliter les rapports entre ouvriers boulangers de diverses opinions.

Syndicat des ouvriers boulangers de Saint-Nazaire, membre de la Confédération Générale du Travail, vers 1910.

Ces rixes sont rarement évoquées par les différents historiens du compagnonnage. Elles marquent pourtant un véritable virage du rôle des compagnons boulangers du Devoir au sein du monde ouvrier, ils n’ont plus alors l’exclusivité de la défense de la cause ouvrière. Leurs rangs étant composés de patrons et d’ouvriers, leur société ne peut absolument pas participer aux luttes de classes ouvriers contre patrons.

Les ouvriers composant une part importante du compagnonnage s’attirent donc les foudres des syndicalistes, et cela tout particulièrement lors des périodes de grèves, comme ce fut le cas en 1901, 1902 et 1903 dans le milieu de la boulangerie. Les compagnons boulangers passent pour des jaunes qu’il faut corriger, comme l’ont aussi été d’ailleurs les compagnons charpentiers lors de cette période de forte activité syndicale et revendicative.

De plus, le fait de rendre visite aux autorités locales, en cortège, lors de la Saint-Honoré, devait bien sûr être compris comme un acte de soumission à celles-ci, ou même comme de la provocation à l’encontre des ouvriers syndiqués et grévistes.

Quelques dates et lieux de rixes entre des compagnons boulangers et autres compagnonnages.

Ces quelques dates ne sont qu’une goutte d’eau parmi les centaines de procès-verbaux, de minutes de tribunaux, de rapports de gendarmerie et autres documents conservés aux Archives nationales et dans l’ensemble des Archives départementales.

Des recherches minutieuses, organisées, structurées dans ces archives (En particulier des archives des départements où les compagnons boulangers étaient structurés en cayenne et ville de 2e ordre.) nous apporteraient sans aucun doute une quantité incroyable d’informations et certainement quelques surprises.

Les rixes ci-dessous ne sont que la partie visible de l’iceberg :

1817 : Orléans, l’un des premiers compagnons boulangers, Nivernais Frappe d’Abord, aurait trouvé la mort dans une rixe avec des compagnons doleurs. Il devient un martyr des compagnons boulangers du Devoir.

1819 : Agen, le 17 septembre et le 15 août, rixes avec charpentiers, menuisiers, serruriers et autres corps d’état.

1820 : Tours, combat entre boulangers, maréchaux et charrons.

1825 :

- Marseille, Dauphiné l’Aimable aurait trouvé la mort dans une rixe et devient l’un des héros des compagnons boulangers du Devoir.

- Bordeaux, les compagnons forgerons attaquent les compagnons boulangers, l’un d’eux est tué.

1826 :

- Tours, trois compagnons boulangers agressent quatre boulangers sociétaires, coups et blessures à coups de canne.

- Lyon, le 16 septembre, sur la route, quatre boulangers sont maltraités par dix-huit compagnons charpentiers.

- Bordeaux, un commissaire de police voulant disperser un attroupement de compagnons boulangers, est sérieusement bousculé place de la Comédie.

1828 :

- Lyon, le 7 août, rixe importante rue de l’Hôpital, entre com- pagnons boulangers du Devoir et sociétaires boulangers. Dix arrestations, mais les deux parties se réunissent et avec l’aide de la population, enlèvent les prisonniers, sauf deux, qui ont entre 23 et 24 ans.

- Toulon, rixe entre boulangers du Devoir et poêliers.

- Bordeaux, le 22 mai, sur les remparts, bataille entre environ 150 ouvriers boulangers appartenant à des sociétés dissidentes, devant plusieurs milliers de spectateurs. Arrestation de cinq ouvriers boulangers et d’un cordonnier qui cherchaient à exciter le peuple contre la troupe. Les jours suivants, quatre nouvelles arrestations. Par jugement du tribunal correctionnel 2 ouvriers sont condamnés à 5 ans de prison, 3 autres à 3 ans (peine ramenée à 2 ans pour l’un d’eux, parce qu’il était recommandé par l’archevêque).

1829 :

- Rochefort, charpentiers, menuisiers et autres attaquent le père des boulangers.

- En particulier des archives des départements où les compagnons boulangers étaient structurés en cayenne et ville de 2e ordre.

1833 :

- Saint-Étienne, rixe entre les garçons boulangers. Trois d’entre eux dangereusement blessés à coups de couteau. La justice est saisie de cette affaire (l’Écho des fabriques, 4 décembre 1833).

1834 :

- Toulon, rixe entre trois charpentiers et huit boulangers, l’un des charpentiers est tué, les deux autres grièvement blessés.

- Agen, rixe le jour de la Saint-Honoré, entre boulangers et charpentiers lors du cortège des compagnons, combat rue Saint-Jean, blessés, arrestations.

- Paris, en mai, Longépée Clément, âge de 22 ans, garçon boulanger est arrêté pour coups et blessures sur la personne d’un autre boulanger et entrave à la liberté du travail. Le battu était allé se faire embaucher par l’intermédiaire d’un bureau de placement rival de celui qu’avait constitué un groupe de boulangers parisiens.

1836 :

- Tours, rixe entre boulangers et charpentiers et autres corps lors du cortège de la Saint-Honoré.

- Tours, le 1er août : « […] nouvelle rixe entre les garçons boulangers et les compagnons charpentiers, couvreurs, etc… qui veulent avoir le seul droit de porter les insignes du compagnonnage. Une véritable bataille a eu lieu, la maison occupée par la Mère des compagnons boulangers a été criblée de pierres, il y a eu des blessés de part et d’autre. La garde du poste de l’Arsenal a été maltraitée. La gendarmerie a pu se saisir de quelques perturbateurs. » (L’Ami de la religion).

- Paris, le 5 novembre, organisation d’un combat entre cent charpentiers et cent boulangers sur la plaine de Neuilly. Retrait des compagnons boulangers, les charpentiers s’étant présentés à mille.

- La Rochelle, le 22 novembre, rixe entre boulangers et doleurs, suite à une provocation de boulangers.

1837 :

- Rochefort, rixe entre charpentiers, maréchaux et boulangers.

- Bordeaux, entre le 5 et 8 août, rixe entre boulangers de différentes sociétés, intervention de la police, nombreuses arrestations.

1838 :

- Toulouse, Saint-Honoré, les compagnons boulangers se rendent à l’église Saint-Sernin pour célébrer l’office, des compagnons charpentiers les attaquent rue de la Tour. Les emblèmes des boulangers portés sur un pavillon ont été brisés, plusieurs individus ont été grièvement blessés.

- Angers, sur la route de Saumur, 16 avril, rixe à 6 heures du matin, 50 compagnons couvreurs et charpentiers attaquent une voiture contenant 8 compagnons venant d’Angers, qui s’étaient fait recevoir la veille dans cette ville (Pâques 1838). Des blessés, pas de mort.

1839 :

- Orléans, près du pont d’Orléans, rixe entre boulangers et charpentiers, un boulanger a la tête fendue d’un coup de bâton.

- Tours, rixe entre boulangers et doleurs à la suite d’une conduite, ils assaillent chacun à leur tour leurs sièges respectifs (celui des doleurs, rue des Trois-écritoires, celui des boulangers, rue de la Serpe, étant très proches l’un de l’autre). Pas de mort, dégâts matériels.

- Toulouse, en avril : violentes altercations sur les allées Lafayette entre compagnons charpentiers et boulangers. Intervention de la police et de la troupe, la Mère des boulangers est assiégée puis libérée par la force armée.

- Toulouse, Saint-Honoré : charpentiers, menuisiers, forge- rons, serruriers, maréchaux, tailleurs de pierre et tanneurs attaquent les boulangers lors de leur cortège de Saint-Honoré, un charpentier mor- tellement blessé d’un coup de poignard.

1840 :

- Orléans, querelles entre boulangers de rites différents, ils se jettent à la tête des pavés pris au chantier de la rue Royale, le boulanger Genty dit Briard reçoit un coup de couteau mortel.

1841 :

- Grenoble, rixe, le 15 avril, entre devoirants boulangers et Sociétaires, quarante sociétaires lors d’une conduite rencontrent cinq compagnons du Devoir et les assaillent à coups de pierres et bâtons. Un des devoirants se réfugie dans la boutique d’un épicier, les sociétaires pénètrent dans le local, agressent le propriétaire et portent cinq coups de couteau à la tête du compagnon, entraînant sûrement sa mort. Huit sociétaires arrêtés.

- Toulouse, dans la nuit du 26 au 27 avril, un maître boulanger et son ouvrier sont assaillis par des menuisiers ou charpentiers. Aux cris poussés, les boulangers environnants viennent au secours des deux agressés et mettent en fuite les atta- quants, les poursuivent et les rattrapent. Rixe à l’issue de laquelle deux menuisiers sont blessés, dont un très gravement, atteint de bles- sures entraînant la mort.

- Toulouse, le 27 avril, un boulanger est agressé par trois char- pentiers sur la route de Toulouse à Carameau. Intervention d’artilleurs et d’ouvriers qui viennent à son secours.

- Toulouse, dans la nuit du 27 au 28 avril, un boulanger de la rue Matabiau a été maltraité par des charpentiers (certainement Benoit André Tajan, Gascon la Victoire).

- Saint-Étienne, le 20 septembre, le nommé Géon, âgé de 23 ans, est assassiné à coups de couteau par deux garçons boulangers nommés Ferraud et Mercier, un autre boulanger nommé Léonard, col- lègue de Géon, est blessé.

1842 :

- Paris, faubourg Saint-Honoré, cinq compagnons boulangers agressent un membre d’une société différente, le blessent grièvement et veulent faire disparaître le corps dans les égouts.

- Toulon, le 18 février : un ouvrier boulanger est frappé et blessé par deux compagnons boulangers.

1844 :

- Toulouse, Saint-Honoré, des ferblantiers et autres corps d’état agressent des boulangers, coup de feu sur la voiture de la Mère.

1845 :

- Tours, le 14 avril, rixe entre deux boulangers, l’un du Devoir et l’autre sociétaire, le premier voulait arracher le pendentif représentant les outils du métier que porte le sociétaire à l’oreille droite.

- Nantes, le 16 mai (année de l’ouverture de la Cayenne), lors de la Saint-Honoré : agression du cortège par différents compagnonnages à cause du port de la canne par les compagnons boulangers.

1846 :

- Orléans, querelle entre boulangers sociétaires et devoirants, sur le pont et rue aux Ours.

1850 :

- Troyes, le 15 décembre, une bagarre éclate entre boulangers et charpentiers dans les locaux de la Mère de Troyes, M. Lenotte, marchand de vin rue Domino, et à l’extérieur : 16 prévenus au procès.

1901 :

- Montpellier, rixe entre compagnons boulangers et syndicalistes lors du défilé de la Saint-Honoré.

1902 :

- Montpellier, rixe analogue à celle de 1901, mais moins violente.

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS