LES RIXES 2/5 : Les Allemands, hors de Paris !

Le jour de l’ouverture de la cayenne de Paris, à la Saint-Honoré 1838, une rixe surprenante a lieu, pas une rixe dont nous avons l’habitués, entre boulangers et autres corps d’état, ou entre compagnons et sociétaires boulangers, non, une rixe entre compagnons boulangers français et compagnons boulangers allemands.

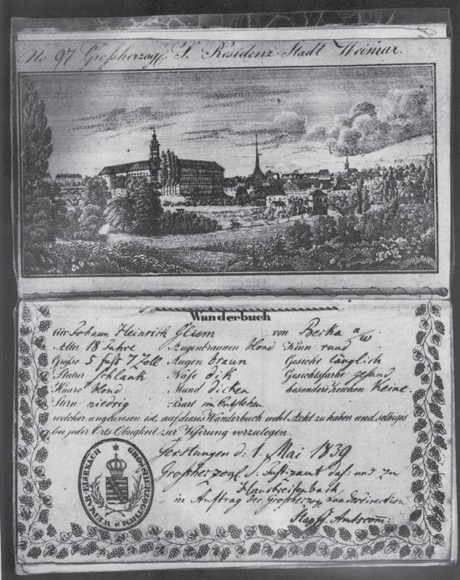

< Livret de voyage d’un ouvrier boulanger itinérant allemand, 1839.

Numéro 97, Weimar ville-résidence du Grand Duc.

Livre de voyage pour Johann Heinrich Gliem de Berka ici présent. Âge : 18 ans, Sourcils, blonds, Menton rond, Taille 5 pieds 7 pouces, Yeux marrons, Visage long, Stature mince, Nez gros, Couleur du visage en bonne santé, Cheveux blond, Bouche épaisse, Signe particulier néant, Front bas, Barbe naissance.

Que le détenteur prenne soin de faire viser ce livre de voyage par les autorités de chaque localité. Fait le 1er Mai 1839.

Autorité judiciaire du Grand Duché ; À et pour Hausbreitenbach (ville ou village).

Par ordre et selon la direction du Grand Duc. Cachet du grand Duché Weimar-Eisenach.

Lisons le Journal des débats politiques et littéraires du 16 mai 1838 :

« Hier, entre neuf et dix heures du soir, un rassemblement de plus de 500 personnes s’était aggloméré dans l’étroite rue des Deux Écus, où il obstruait complètement la circulation sur ce point si fréquenté de la voie publique, c’était une rixe entre des garçons boulangers français et des Allemands exerçant à Paris la même profession, qui donnait lieu à ce grave tumulte.

Un garçon français, le nommé Niveau, à qui déjà nombre de batteries semblables ont acquis parmi ses compagnons un double renom de force et de férocité, paraissait être le chef de cette sorte d’émeute par esprit de corps. Cet homme s’était présenté chez la Mère où se réunissent les compagnons boulangers allemands et leur avait déclaré que ses camarades et lui leur interdisaient désormais de travailler à Paris et leur enjoignaient de quitter la ville. Une dispute s’était engagée, puis une rixe dont la rue était devenue le théâtre.

En vain, la garde avait été appelée, en vain, le commissaire, M. Lenoir, avait essayé de fendre la foule ; le rassemblement était si compact, si animé, que tous leurs efforts avaient été vains. Par bonheur, en ce moment, un officier de la garde municipale, suivi de son cavalier d’ordonnance, faisant sa ronde aux théâtres, passait près de là, à la vue du rassemblement, au premier mot du motif qui le cause, il pousse son cheval au plus gros de la foule et parvient à pénétrer avec le garde qui l’accompagne, jusqu’au milieu où se livre le combat.

Quelques minutes après, tout rentrait dans l’ordre, quelques-uns des plus acharnés des combattants étaient arrêtés, et à leur tête François Niveau, que son état d’exaspération signalait assez. Tous maintenant sont à la disposition de la justice. »

Nous avons bien dans cette scène des compagnons boulangers qui se disent du Devoir lesquels, enthousiasmés par l’ouverture de leur cayenne, font du zèle, pensant que désormais la totalité des embauches parisiennes leur appartient. Il y a de très fortes probabilités pour que ces boulangers, que notre journaliste définit comme allemands, fassent partie des premiers ouvriers venus de Vienne, entre 1837 et 1838, à la demande d’August Zang. En effet, entre 1837 et 1838, cet ancien officier d’artillerie de l’armée d’Autriche et homme d’affaires, vient à Paris ouvrir au 92 rue de Richelieu, la première boulangerie viennoise proposant des spécialités autrichiennes, comme le kipferl, devenu le croissant français.

August Zang, doté du sens des affaires, eut l’idée de construire un magasin de luxe, contrairement aux boulangeries rustiques de l’époque parmi lesquelles certaines ont encore leurs fenêtres condamnées par des barreaux d’acier, témoins de la Révolution de 1789.

À son ouverture, la Boulangerie Viennoise (nom de l’entreprise) survécut grâce à une clientèle d’expatriés autrichiens, allemands ou hongrois, mais dès 1839, la production augmenta considérablement. Zang importa du matériel de boulangerie autrichien, en particulier des fours à vapeur, technique révolutionnaire à une époque ou en France on utilise le four ordinaire ou le four à gueulard.

Le succès de la boulangerie viennoise engagea les boulangers parisiens des quartiers riches à faire, eux aussi, des pains de luxe viennois, une forme de contrefaçon. En 1840, deux ans après la création de l’établissement Zang, Paris possédait déjà douze maisons de fabrication de pain viennois, occupant une centaine d’ouvriers et pour répondre à la demande sans cesse croissante des consommateurs, ces boulangeries faisaient appel aux ouvriers autrichiens, allemands et probablement polonais.

L’engouement pour ces fabrications viennoises a certainement provoqué un flux migratoire d’ouvriers boulangers allemands et autrichiens qui, eux aussi à cette époque, étaient constitués en compagnonnage aux pratiques similaires à celle des compagnonnages français (salut de boutique, reconnaissances, voyage, mise en interdit, Mères et placement).

La pratique se répandant, elle donna lieu à l’appellation « travail viennois », l’ouvrier français étant baptisé alors « viennois ». Parmi ces ouvriers, on distinguait le croissantier, le biscottier et le boulanger viennois.

Les compagnons boulangers n’ont pas dû taper assez fort ce jour-là. En effet, en 1845, la consommation du pain viennois augmente dans de telles proportions que le nombre des ouvriers de cette spécialité s’élève à 250. Ces ouvriers boulangers germaniques se réunissent deux fois par semaine, dans un café du passage des Panoramas pour y discuter de leurs intérêts et s’occuper de leur placement. La victoire allemande de 1870 et l’écrasement de la Commune parisienne qui a suivi, ont probablement apporté un « coup de pouce » aux boulangers viennois.

En 1877 est fondé le syndicat des ouvriers boulangers du pain de luxe, dit viennois. Cette société se composait de sujets de toutes les nationalités ayant les mêmes devoirs à remplir, et tous égaux devant les mêmes règlements (Statut de la société, 1880). Sa devise était « Union, Fraternité, Travail, Postérité ».

En 1880, elle revendique, 700 membres et est composée en majorité d’étrangers d’origine germanique, son siège social est le café Roncin au 6 rue Notre-Dame des Victoires et une succursale, le café Sigmund, au 64 boulevard Rochechouart.

Ces deux adresses sont leurs bureaux de placement. Le bureau de ce syndicat est composé de quatre membres (alors que générale- ment toute société a un bureau composé de trois membres, un président, un secrétaire et un trésorier). La société des Viennois, étant donné la majorité d’étrangers qui la compose, a en plus un traducteur faisant office de secrétaire adjoint. Les membres portent, lors des différentes cérémonies, un insigne à la boutonnière composé d’un croissant en or sur une cocarde de soie bleue de 8 centimètres de longueur et de 4 de largeur et bordée de franges d’or. Les membres du conseil ont un galon rouge en plus sur leur insigne.

En 1904, le temps n’est plus aux coups de poing ou de couteau, la cayenne des compagnons boulangers de Paris s’intitule dans la presse compagnonnique « Chambre compagnonnique des ouvriers boulangers français et viennois du département de la Seine ». Malgré cette dénomination, nous ne relevons aucune réception d’Allemands, de Bavarois, de Viennois ou autres Autrichiens durant cette période. Au XIXe siècle, seuls trois Allemands sont reçus, Allemand la Fidélité, reçu à Tours à Pâques 1813, Allemand Frappe d’Abord, reçu à Orléans à la Saint-Honoré 1814 et Allemand Franc-Cœur, reçu à Blois à la Toussaint 1815.

August Zang vendit sa boulangerie du 92 rue de Richelieu à Philibert Jacquet, le fameux créateur du « pain grillé Jacquet », et quitta Paris pour retourner à Vienne, où il fonda le journal Die Presse. Nous lisons dans Le Journal du 18 mars 1909 : Le Pain Grillé Jacquet, aliment des délicats, le Petit Pain Richelieu 92, délice des gourmets. Ces deux exquises créations de la maison Zang sont universellement réputées aujourd’hui. Gare aux contrefaçons ! Le Censeur, journal lyonnais, du 5 juillet 1841 (N° 2049 ; Bibliothèque numérique de Lyon.), nous rapporte un combat semblable entre boulangers français et étrangers avec une particularité. Les faits se déroulent en Espagne et le boulanger français est considéré comme l’envahisseur :

Un conflit sérieux a éclaté à Saragosse entre les boulangers de la ville et les ouvriers français de la même partie qui y sont en assez grand nombre. Les premiers mécontents de se voir préférer les seconds qui travaillent mieux et plus longtemps qu’eux-mêmes, ont voulu les obliger à quitter la ville, mais les Français n’ont pas voulu céder.

Un véritable combat s’en est suivi, dans lequel un Français frappé à coups de bâton, est resté demi-mort sur le terrain. Il a fallu l’intervention de toute la force armée de Saragosse et l’arrestation de plusieurs ouvriers espagnols pour rétablir l’ordre. Les migrations des ouvriers boulangers des différents pays d’Europe au XIXe siècle mériteraient une étude approfondie, celle-ci nous réserverait certainement de nombreuses découvertes surprenantes.

Compagnon boulanger livrant son pain, déséquilibré par la ruade d’un âne ou d’un mulet. Ce dernier profite de la situation pour disperser quelques frais crottins sur ce pauvre boulanger essayant de ramasser pains et bonnet. Détail d’une aquarelle de Lemoine datant de 1839 représentant la conduite à Bordeaux de Louis Gillet, Angevin le Bon Soutien du Devoir, compagnon charron du Devoir, coll. privée.

Les charrons d’Aix

Un article de presse publié dans le journal lyonnais Le Censeur, du 22 juillet 1839 (N° 1445 ; Bibliothèque numérique de Lyon.) nous fait découvrir la violence jusqu’au-boutiste de ces rixes, et rapporte que quelques fois, badauds, passants ou autochtones, témoins de ces agressions, décident d’intervenir pour extraire les plus faibles des griffes des assaillants :

On lit dans L’Ère nouvelle d’Aix :

Une rixe déplorable par ses funestes résultats a eu lieu mardi dernier, 16 du courant, entre des ouvriers compagnons étrangers à notre ville. Trois ouvriers boulangers venant d’Avignon, traversaient paisiblement le faubourg, lorsqu’ils furent subitement attaqués à l’improviste et assaillis de coups par sept ouvriers charrons, armés de bâtons ferrés.

Ceux-ci, se trouvant dans une auberge dite La Mère, située aux Minimes, avaient vu les malheureux boulangers passer sur la grande route d’Avignon à Marseille. L’un d’entre eux les ayant reconnus, ils se mirent à leur courir sus comme des bêtes féroces. Ils atteignirent leurs adversaires en dessous de l’auberge de la Mule Blanche, au commencement de la Rotonde.

Ils se précipitèrent sur eux, leur enlevant leurs cannes de voyage, et les auraient infailliblement massacrés sans l’intervention des habitants du faubourg, attirés aux cris des malheureuses victimes. Un des ouvriers boulangers a reçu un coup de bâton si violent sur la tête, qu’il est tombé inondé dans son sang, le crâne ouvert et un œil sortant de l’orbite. Un autre a reçu un coup de pointe de compas dans le ventre. Le peuple a été tellement indigné par cette scène de barbarie, qu’il a poursuivi les assassins en poussant des cris de vengeance. Ceux-ci se sont réfugiés dans l’auberge des Minimes. Quelques citoyens y ont pénétré pour s’emparer des coupables.

Au moment où ils étaient engagés dans l’escalier, un ouvrier charron qui était parvenu à se cacher, s’était armé d’une hache et allait commencer une nouvelle scène de carnage, lorsqu’un jeune homme du faubourg s’est saisi d’une pierre et l’a heureusement renversé. Les compagnons s’étaient barricadés dans une chambre et cherchaient à s’évader par une fenêtre. Mais l’auberge était cernée et ils furent repoussés à coups de pierres. On les tint ainsi prisonniers jusqu’à ce que les agents de la force publique fussent arrivés. La police n’a pu s’emparer que de cinq des compagnons sur douze qu’ils étaient. Il paraît que les sept autres se sont sauvés au milieu du tumulte.

Avec un coup dans le nez !

Voici une rixe où des compagnons boulangers, sous l’emprise de l’alcool, provoquent et agressent des ouvriers maréchaux. Lisons le rapport de l’adjoint au maire de Cenon Labastide (Archives départementales de la Gironde 33 : 4 M 223.) :

Ce jourd’huy 18 juin 1840 à midi, nous, Guillaume D. Lafaugère, adjoint au maire de Cenon Labastide avons été requis par le Sr Pouzat dit Bordelais, maréchal-ferrant, habitant de cette commune de nous transporter à son domicile pour y interposer notre autorité afin de rétablir l’ordre troublé par des compagnons boulangers qui ont assailli ses ouvriers. Ledit Pouzat nous ayant déclaré n’avoir pu découvrir Mr le Commissaire de police, nous avons déféré à sa réquisition et nous avons recueilli des personnes présentes les renseignements suivants sur la rixe qui venait d’avoir lieu.

Trois compagnons boulangers, après avoir bu dans plusieurs cabarets de Labastide et y avoir chanté des chansons les plus provocatrices contre les compagnons maréchaux et autres se sont présentés dans l’atelier de maréchalerie du Sr Pouzat. L’un d’eux a demandé du feu pour allumer sa pipe. Aussitôt, l’un des ouvriers du Sr Pouzat lui a donné du feu. Le compagnon boulanger lui a demandé s’il était maréchal. À sa réponse affirmative, il lui a prodigué les injures les plus grossières auxquelles le maréchal a riposté par un coup de poing.

Aussitôt les deux autres compagnons boulangers se sont précipités sur les maréchaux, les ont frappés avec des marteaux et autres outils qu’ils ont trouvés sous la main. Les voisins accourus au bruit ont séparé les combattants et les boulangers ont été expulsés de l’atelier. Nous avons reconnu que l’un des maréchaux, dit Lyonnais, avait reçu une forte contusion à la tête. L’autre, dit Poitevin avait été frappé au bras.

Les agresseurs n’ont pas discontinué de se promener dans les rues de Labastide et vers quatre heures de l’après-midi, ils se sont présentés à l’atelier de maréchalerie des Srs Mélac père et fils, en manifestant par les propos et leurs gestes qu’ils avaient l’intention de provoquer aussi les ouvriers de cet atelier. Mais le Sr Mélac fils a, par son sang-froid, empêché ses ouvriers de répondre et a réussi d’éloigner de sa boutique les provocateurs pris de vin.

Sur l’avis qui en avait été donné au poste du pont à Bordeaux par le Sr Pouzat et sur notre invitation, deux fusiliers de la ligne sont venus de ce côté-ci du pont. Mais les forces étant insuffisantes, j’ai eu la satisfaction de voir arriver Mr Lassime, commissaire de police à Bordeaux, assisté de quelques gendarmes. Le fonctionnaire n’ayant pu arrêter les coupables a dressé son procès-verbal sur les lieux et a donné des ordres qu’un piquet d’infanterie se trouvât ce soir à ma disposition dans le cas où une nouvelle rixe rendrait l’emploi de la force armée nécessaire. De tout quoi, nous avons dressé le présent procès-verbal les jours, mois et an que dessus.

L’adjoint au maire de Cenon Labastide, D. Lafaugère »

À coups de couteau

À coups de couteau

Les rixes compagnonniques issues de l’imaginaire collectif contemporain se déroulent à coups de canne, mais il s’avère qu’à l’étude de différents procès-verbaux, de minutes des tribunaux ou de publications de presse à ce sujet, les combats de cannes ne sont pas les plus fréquents, en particulier chez les ouvriers boulangers, bien qu’il faille distinguer les situations, en milieu rural ou en milieu urbain.

Le compagnon, lors de son changement de ville, traversant les campagnes, voyage avec une canne ou un bâton qui l’aide dans sa marche, mais lui sert aussi à écarter les chiens sauvages ou autres serpents et puis à se défendre d’une attaque de brigands et surtout d’ouvriers et de compagnons du Tour de France d’une société ennemie.

Le combat à la canne ou au bâton est un combat que je qualifierai à distance, les tourniquets de cannes gardant l’adversaire à une distance d’un mètre cinquante à deux mètres environ.

Lutte pouvant se terminer par un coup sur la tête occasionnant une blessure grave ou la mort. En ville, le compagnon n’utilise pas de canne dans ses déplacements quotidiens, il l’utilise uniquement pour les démonstrations publiques comme les conduites, cortèges de la Saint-Honoré ou bien encore lors d’un enterrement.

Les rixes urbaines peuvent avoir lieu soudainement, lors de la débauche, lors d’une promenade du soir, et même lors du travail quand il faut aller la nuit chercher l’eau nécessaire au pétrissage, au puits ou à la fontaine du quartier. Dans ces rixes, il n’est donc pas question de canne… mais d’une arme tout aussi dangereuse, voire plus, le couteau. Nous avons là, contrairement au combat à distance avec la canne, un combat au corps à corps.

À cette époque, chaque ouvrier a son couteau dans la poche comme nous l’observons encore quelques fois dans nos campagnes. Compagnon fidèle, celui-ci lui vient en aide pour se nourrir, pour couper le pain, le lard ou égorger un poulet, pour couper des morceaux de tissus, de bois, pour réparer (à une époque où le plastique et le service après-vente n’existaient pas).

Ce couteau est particulièrement affectionné, il n’est pas considéré comme une arme, mais plutôt comme un outil du quotidien, et sa petite taille permet, en cas de rixe et d’intervention des forces de l’ordre, de le dissimuler rapidement, de le jeter dans un fleuve, un égout, etc.

L’on rencontre les blessures ou meurtres à coups de couteau plus particulièrement dans les rixes entre compagnons boulangers et sociétaires boulangers dits rendurcis, mais aussi indépendants ouvriers boulangers que l’on suppose être en grande majorité originaires et sédentaires dans la ville et de quelques itinérants lors de rencontres improvisées ou bien encore lors de provocations préméditées.

Rixes ayant pour cause non pas les préséances compagnonniques, mais plus simplement le maintien ou l’obtention du monopole de l’embauche dans la ville ou d’une partie de la ville, par l’une ou l’autre des deux parties.

Voici quelques relevés de presse de l’époque relatant des rixes entre compagnons et sociétaires boulangers dont les blessures occasionnées l’ont été par l’utilisation de couteaux :

À Saint-Étienne, le 10 décembre 1837 (Le Censeur, journal de Lyon, 16 décembre 1837, n° 952 ; Bibliothèque numérique de Lyon. On lit dans le Mercure Ségusien (Saint-Étienne) :

« Pendant la soirée du dimanche 10 courant, la place Royale n’a presque pas cessé d’être le théâtre de scènes du plus grand désordre. On sait que depuis quelques semaines, et peut-être quelques mois, les garçons boulangers se livrent entre eux à des rixes dans lesquelles plusieurs blessures graves sont faites de part et d’autre. Dimanche dernier l’animosité des combattants les avait poussés aux derniers excès. À plusieurs reprises, ils s’étaient battus à coups de couteau. Plusieurs se tenaient embusqués à la porte des cabarets et attendaient que ceux d’un parti ou compagnonnage opposé sortissent, alors ils les frappaient à l’improviste.

Les rixes n’avaient pas lieu seulement entre les garçons boulangers, mais aussi entre ceux-ci et les tailleurs de pierre. À neuf heures du soir, le nommé François Laforge, de cette dernière profession, sortait d’un cabaret et se retirait paisiblement, quand il fut assailli par trois ou quatre garçons boulangers qui le terrassèrent, lui frappèrent le ventre à coups de pied lorsqu’ils l’eurent étendu, et lui portèrent quatre coups de couteau dont un au côté droit que le médecin croit dangereux. Laforge, transporté dans la pharmacie de M. Bastide, a été longtemps sans donner signe de vie. Cette rixe n’a pas été encore la dernière. Les nommés Gagne, Détouche, et Soulier, garçons boulangers, tous trois de la Haute Loire, ont été arrêtés comme coupables de ces délits. »

À Lyon en avril 1841 (Le Censeur, 16 avril 1841, n° 1981 ; Bibliothèque numérique de Lyon.) :

« Rien n’est plus affligeant que de voir se perpétuer de nos jours ces antipathies et ces luttes sauvages des diverses sociétés de compagnonnage qui semblent caractériser les temps de barbarie.

Ces jours derniers, une rixe terrible s’est engagée sur le quai de Bourgneuf entre des garçons boulangers de la société des Sociétaires et d’autres garçons du même état de la Compagnie de la Liberté. Quarante sociétaires venants de faire la conduite à l’un de leurs camarades rencontrèrent cinq compagnons de la Liberté et les assaillirent sur le champ à coups de pierres et de bâtons.

Un de ces derniers se réfugia dans la boutique d’un épicier. Mais les sociétaires se précipitèrent à sa poursuite, entrèrent dans le domicile de l’épicier, maltraitèrent cet estimable commerçant qui voulait défendre le fugitif et portèrent enfin cinq coups de couteau sur la tête du malheureux compagnon de la Liberté.

Les blessures sont tellement graves que l’on désespère de le sauver. Huit des sociétaires ont été arrêtés. »

À Saint-Étienne, le 20 septembre 1841 :

On lit dans le Journal de Saint-Étienne (Cf. chapitre Compagnons boulangers du Devoir de Liberté, paragraphe « Les Frères Ennemis ». Le Censeur, 25 septembre 1841, n° 2119 ; Bibliothèque numérique de Lyon.) :

« Hier, une rixe a eu lieu à la porte du Café de l’Univers, rue Royale, entre les rendurcis et les compagnons du Devoir, tous garçons boulangers. Le sieur Héon a reçu un coup de couteau dans le bas-ventre, et il a été transporté à l’hôpital dans un état désespéré. À l’heure où nous écrivons, il a sans doute succombé. Un autre acteur de la rixe, le sieur Léonard a reçu une blessure grave au sein gauche. M. Moutaud, commissaire de police, ayant prévenu au même instant les magistrats, M. Falconnet, substitut et M. Robert, faisant les fonctions de juge d’instruction, se sont transportés à l’hospice. L’agonie du sieur Héon a empêché toute révélation. Quant à Léonard, confronté avec six garçons boulangers qui ont été mis en état d’arrestation, il a fourni des renseignements qui mettent la justice sur les traces du coupable. »

À Lyon, le 18 septembre 1844 :

Le Censeur, 19 septembre 1844, n° 3044 ; Bibliothèque numérique de Lyon :

Une scène des plus malheureuses a encore eu lieu avant-hier, vers huit heures du soir sur le pont de la Guillotière entre les garçons boulangers, les sociétaires d’un côté, les compagnons de l’autre. Plusieurs ont été blessés, dont un grièvement, il a reçu sept coups de couteau. Le combat au couteau n’est pas, malgré tout, une exclusivité des compagnons et sociétaires boulangers, comme nous l’indique cette agression à Lyon du 5 juillet 1843 (Le Censeur, 7 juillet 1843, n° 2670, Bibliothèque numérique de Lyon.) :

« Avant-hier, entre huit et neuf heures du soir, une rixe a eu lieu sur le quai de l’Hôtel-Dieu, en face du passage de ce nom, entre des compagnons boulangers et des compagnons charpentiers. Des coups de bâton ont été échangés, des pierres lancées et l’un des compagnons boulangers aurait, dit-on, reçu un coup de couteau dans la partie supérieure du bras. »

Jean Huby dit Frappe D’abord, l’adepte du couteau

Le Journal des débats politiques et littéraires du 12 novembre 1840 nous renseigne sur une très violente agression à laquelle prit part en particulier un compagnon boulanger au casier judiciaire déjà bien chargé :

« Jean Hubby, dit Frappe d’Abord, âgé de trente-six ans, compagnon boulanger, qui a déjà subi de nombreuses condamnations pour voies de fait et coalition, a comparu aujourd’hui devant la cour d’assises, présidée par M. Vanin sous l’accusation de blessures graves ayant occasionné une incapacité de travail de plus de vingt jours.

Dans la soirée du 12 juillet dernier, les sieurs Grimal, cordonnier, Michel, brocanteur et plusieurs autres personnes venant ensemble de la Barrière de Fontainebleau, se dirigeaient vers le boulevard extérieur de la barrière Saint-Jacques, lorsqu’ils furent accostés par Jean Hurby accompagné de quatre ou cinq individus, et insultés de la manière la plus grossière. Le sieur Grimal ayant repoussé l’un d’eux, reçut un soufflet, et comme il se défendait, Hurby aidé de ses compagnons, se précipita sur lui et le frappa à plusieurs reprises de coups de couteau. Un honnête ouvrier nommé Bourdon, témoin de cette scène, s’arma d’un broc de marchand de vin et vint pour porter secours.

Il poussa dans un fossé l’un des agresseurs, mais bientôt, il fut lui-même attaqué. Hurby lui porta deux coups de couteau et prit la fuite. Aux cris de Bourdon, Hurby fut poursuivi et arrêté, il avait eu soin de se débarrasser de son couteau-poignard, et cette arme n’a pu être retrouvée. Les blessures des sieurs Grimal et Bourdon étaient très graves. Portés tous deux à l’Hôpital de la Pitié, le premier y est resté plus d’un mois ; et le second n’a pu reprendre ses travaux qu’au bout de quinze jours. Hurby, malgré la reconnaissance de plusieurs témoins s’est renfermé à l’audience dans un système complet de dénégation.

L’accusation, soutenue par M. Poinsot, avocat général, a été com- battue par Maître Demiannay. Déclaré coupable par le jury à toutes les questions, Hurby, dit Frappe d’Abord, a été condamné à six années de réclusion sans exposition. »

Les cochons de rendurcis

En dehors du compagnonnage du Devoir, les compagnons boulangers ont d’autres ennemis, et pas des moindres : Les rendurcis ou sociétaires.

Entre eux, les raisons des combats sont totalement différentes, car il ne s’agit pas là de questions de préséance compagnonnique, mais du monopole de l’embauche dans les villes, les deux parties s’affrontant dans le but d’affaiblir physiquement et moralement leur adversaire, jusqu’à voir enfin la plus faible prendre la route avec cannes et bagages. Une fois la ville libérée, la société qui y demeure dispose alors de toutes les embauches chez les maîtres boulangers.

Ces rapports de force sont particulièrement tendus lors des tentatives d’implantation des Devoirants dans les villes jusqu’alors détenues par les sociétaires. Ainsi, à Toulon, en 1826, année de la fondation de la cayenne des compagnons boulangers du Devoir, nous observons les deux sociétés de boulangers s’affronter continuellement, d’autant que leurs Mères sont domiciliées dans la même rue, la rue Sainte Claire !

Les compagnons boulangers n’hésitent pas non plus à rosser les réfractaires et les sociétaires qui refusent d’adhérer à leur société.

En 1826, à Tours, trois compagnons boulangers agressés en centre-ville par quatre sociétaires les traitant de cochons de rendurcis, il en résulte des coups et blessures et l’arrestation de tous les prévenus.

Nous lisons dans La Semaine, du 1er juin 1828 :

On écrit de Bordeaux, 23 mai 1828 :

« Hier, vers sept heures du soir, la rue des Remparts a été le théâtre d’une rixe violente entre des ouvriers boulangers dont les uns s’appellent compagnons du Devoir et les autres rendurcis.

Un grand nombre des premiers passèrent en chantant vis-à-vis de la demeure de la Mère des derniers, qui sortirent aussitôt, et une terrible lutte s’engagea entre eux. Plusieurs ont été grièvement blessés. Les voisins de ce quartier ont été obligés de fermer leurs portes et leurs boutiques, et ce n’a été qu’au bout d’une demi-heure que la force armée est arrivée pour dissiper cet attroupement. Vingt de ces ouvriers ont été arrêtés et conduits tant au fort du Hâ qu’au poste de la place Dauphine. »

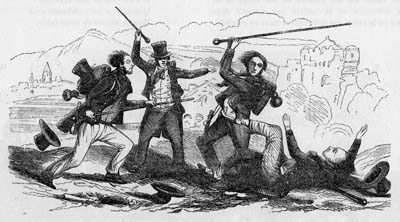

Détail d’un dessin aquarellé, très probablement réalisé à Bordeaux par Étienne Leclair, dédié à Languedoc le Victorieux, compagnon charron, reçu à Nantes le 6 avril 1828. Languedoc le Victorieux, revêtu de ses couleurs, brandit sa canne pour frapper un autre compagnon sans doute un boulanger ou un cordonnier. L’homme est à terre, son chapeau est tombé, ses cheveux sont hérissés de terreur et il tend les bras vers son agresseur comme pour implorer sa clémence. À droite, la déesse ailée de la Victoire dépose une couronne de laurier sur la tête de Languedoc,coll. privé.

Détail d’un dessin aquarellé, très probablement réalisé à Bordeaux par Étienne Leclair, dédié à Languedoc le Victorieux, compagnon charron, reçu à Nantes le 6 avril 1828. Languedoc le Victorieux, revêtu de ses couleurs, brandit sa canne pour frapper un autre compagnon sans doute un boulanger ou un cordonnier. L’homme est à terre, son chapeau est tombé, ses cheveux sont hérissés de terreur et il tend les bras vers son agresseur comme pour implorer sa clémence. À droite, la déesse ailée de la Victoire dépose une couronne de laurier sur la tête de Languedoc,coll. privé.

Ces rivalités entre devoirants et rendurcis sont également la cause de l’épisode qui suit, rapporté par Agricol Perdiguier, (Agricol Perdiguier, Le Livre du Compagnonnage publié dans Le Constitutionnel du 27 avril 1841.) :

« Courrier de l’Isère, 18 avril 1841. Le 15 de ce mois, une rixe terrible s’est engagée à Grenoble entre les garçons boulangers de la société de la Liberté et d’autres garçons du même état de la compagnie du Devoir. Quarante sociétaires venant de faire la conduite à un de leurs camarades rencontrèrent cinq compagnons du Devoir, et les assaillirent à coups de pierres et de bâtons.

Un de ces derniers se réfugia dans la boutique d’un épicier, mais les sociétaires se précipitèrent sur ses pas, pénétrèrent dans le domicile de l’épicier, maltraitèrent ce commerçant qui voulait défendre le fugitif, et portèrent enfin cinq coups de couteau sur la tête du malheureux compagnon. Les blessures sont tellement graves, qu’on désespère de le sauver. Huit des sociétaires ont été arrêtés. »

Pour sa part, Libourne le Décidé nous révèle dans ses Mémoires, qu’en compagnie d’Angoumois la Bonne Conduite, ils n’étaient pas toujours les prêcheurs de la fraternité ouvrière, mais que la provocation était aussi une position qu’ils connaissaient parfaitement bien. Arrivant à Bordeaux en 1836, son camarade lui dit :

« Tu ne devineras jamais ce que je pense en ce moment ? J’ai envie de me battre ! […] En rentrant en ville, nous irons dans la rue de la Vieille-Tour, chez la Mère des Rendurcis, là, nous demanderons une bouteille de vin pour nous rafraîchir, et s’ils ne sont que deux ou trois, nous leur chercherons une querelle d’Allemand et nous les brosserons d’importance. »

Ainsi dit, ainsi fait. Ils entrent chez la Mère des sociétaires, qui sont une quinzaine. Ils commandent à boire. « La Mère, dit l’un d’eux, ne servez pas à boire à ces messieurs, car je crois, Dieu me pardonne, que nous tenons deux soi-disant en notre possession. »

Et ils font fermer la porte. Alors, pour leur échapper, Arnaud attrape une bouteille à tout hasard et prétend qu’ils ont des amis dehors, prêts à intervenir. Mais la Mère, chez qui tout a déjà été saccagé à plusieurs reprises, s’interpose. Libourne le Décidé et Angoumois la Bonne Conduite boivent donc leurs verres puis quittent la place sans faire d’histoires.

Voici deux exemples de provocations relevés dans la presse :

« Une feuille de la localité a parlé, ces jours derniers d’une collision sanglante entre des compagnons de devoirs différents dans laquelle l’un d’eux, ayant été frappé d’un coup de couteau, avait été laissé mort sur place. Le 1er juin, deux jours après cette collision qui aurait été suivie de l’arrestation de plusieurs des compagnons qui y avaient pris part, une lutte semblable a eu lieu, à onze heures du soir entre des compagnons boulangers et d’autres compagnons dits sociétaires, exerçant la même profession dans le local même de la Mère de ceux-ci, lequel est situé dans la rue de la Cage. »

D’après le rapport qui nous a été fait sur cette rixe, les compagnons, étant entrés au nombre de cinq chez les sociétaires qui se trouvaient en nombre inférieur, auraient demandé à boire, et, sur le refus de les servir, auraient immédiatement assailli les sociétaires. L’un de ceux-ci a été surtout très grièvement maltraité dans cette lutte et un seul des cinq agresseurs a pu être arrêté par la police.

Le Censeur s’est, en mainte occasion, élevé contre ces collisions sauvages, dans lesquelles le sang coule toujours, et qui sont trop souvent marquées par la mort de quelqu’un des malheureux combattants. Les conseils et les exhortations de la presse n’ont point manqué aux compagnons. Chaque lutte est suivie d’une nouvelle exhortation et il est douloureux de le dire, conseils et exhortations jusqu’ici sont restés sans fruits. Des hommes honnêtes, des ouvriers laborieux vont à chaque instant se heurter contre les bancs de la police correctionnelle, ce qui est plus terrible encore, contre les bancs de la cour d’assises. Par un déplorable aveuglement dont la source appartient à des préjugés, à de grossières et haineuses rivalités qui vraiment ne sont plus de notre époque, et que la parole de quelque sage et paternelle autorité ne s’occupe jamais de tempérer, des hommes au cœur honnête, des hommes utiles, descendent ainsi parfois au niveau des assassins.

Quand donc les compagnons, quels que soient leur profession et leur devoir, comprendront-ils qu’ils sont tous les enfants d’une même famille, des fils du peuple, qu’ils n’ont qu’un seul et même intérêt dans la vie, et qu’ils ne doivent écouter qu’une voix, la voix de l’union et de la fraternité, et non le cri sauvage des divisions et des guerres intestines ? Parmi les compagnons, il en est, nous le savons, quelques-uns, forts d’intelligence et de cœur, qui gémissent de ces déplorables et sanglants résultats de l’ignorance et du préjugé, qui font de généreux et louables efforts pour entraîner leurs frères dans une voie supérieure d’union et de paix entre tous, et qui voudraient voir toutes les bannières se confondre en une seule et même bannière.

Ceux-là, nous les suivons de nos vœux et nous les engageons à poursuivre intrépidement la mission qu’ils se sont donnée. Ils recueilleront le triomphe, nous en sommes convaincus, car la voix de la justice, de l’honneur et de la vérité ne s’élève jamais en vain parmi le peuple , car chez lui, les bons sentiments finissent toujours par triompher, et les compagnons ne sauraient demeurer encore longtemps étrangers. (Le Censeur, 6 juin 1841, n° 2024 ; Bibliothèque numérique de Lyon.)

On lit dans Le Journal du Loiret :

« On sait que le compagnonnage des boulangers est divisé en deux sociétés, les sociétaires et les compagnons. Les sociétaires ont leur siège à Orléans, chez M. Picault, rue du Colombier et les compagnons chez M. Noland, aubergiste au marché aux veaux. Jeudi dernier, dans la soirée, les sociétaires sachant que les compagnons étaient réunis chez leur Mère pour verser leur cotisation mensuelle, se rendirent place du marché aux veaux et les provoquèrent par des chants et des injures.

Les compagnons sortirent et se mirent à la poursuite des sociétaires. La lutte s’engagea rue Nationale, au débouché du marché aux veaux, puis au coin Maugars, et vis-à-vis de la rue Jeanne d’Arc. Des coups de poing et de canne furent échangés. La police, la garde et la gendarmerie arrivèrent. On fit sur le champ plusieurs arrestations. Mais dans cette rixe déplorable, des coups plus graves avaient été portés. Un compagnon avait reçu dans la région du cœur un coup de couteau. Un sociétaire avait reçu dans le ventre un coup de compas ou de stylet. L’un des blessés fut transporté à l’hospice.

On avait cru d’abord cette blessure mortelle, nous sommes heureux de pouvoir annoncer que le blessé est en voie de guérison, et que la blessure n’aura pas les suites cruelles qu’on avait redoutées. Quoi qu’il en soit, la police s’est mise à la recherche de tous ceux qui ont pris part à ces rixes, battants et battus. Elle a déjà fait seize arrestations. (Journal de Toulouse politique et littéraire, 30 octobre 1850, n° 320 ; Bibliothèque numérique de Toulouse.) »

La conduite

Les conduites sont des démonstrations de puissance dans les rues de la ville, il va de soi qu’elles sont les plus propices à l’embuscade, comme c’est le cas pour la Saint-Honoré, les attaquants se noyant dans la foule avant de se jeter sur leurs proies.

Mais les ennemis des boulangers agissent aussi de façon plus sournoise, quand ils sont informés qu’une conduite de boulangers se prépare ! Il leur faut alors organiser rapidement une fausse conduite, composée des compagnons les plus costauds, et aller à la rencontre des chiens blancs. Là encore, ce sont des rencontres très violentes qui se produisent, laissant généralement des blessés graves et des morts sur la route. Libourne le Décidé nous relate très bien ce genre de fait, dans ses Mémoires, lorsqu’en mai 1837, à La Rochelle, une fausse conduite est organisée par les compagnons charpentiers et maréchaux, dans le but d’agresser la conduite organisée par les boulangers.

Les compagnons ne sont pas les seuls à faire des conduites à un ou plusieurs de leurs membres lors de leur départ de la ville pour en rejoindre une autre. Les sociétaires boulangers pratiquent également les conduites, et celles-ci se veulent quelques fois aussi sanglantes que celle des compagnons. En voici un exemple publié dans la presse lyonnaise en 1841 :

« Tribunal de police correctionnelle de Lyon

Audience du 18 mai ; présidence de M. Chaley.

Rixe entre deux sociétés de compagnons boulangers.

Nous nous sommes souvent élevés contre les déplorables rivalités qui divisent les différentes sociétés d’ouvriers organisées en compagnonnage, rivalités qui engendrent des luttes dans lesquelles plus d’une fois le sang a coulé. Les ouvriers peuvent-ils bien oublier qu’ils sont tous des enfants de la grande famille des travailleurs, et que ces haines et ces combats sont des attentats à la fraternité du travail qui doit les lier ?

Le corps d’état de la boulangerie est divisé en trois catégories, la société des compagnons, celle dite des sociétaires et enfin les indépendants qui n’appartiennent à aucune des deux sociétés. Les sociétaires et les compagnons sont divisés par des haines profondes qui paraissent tenir à l’organisation du compagnonnage.

Quels que soient les motifs de ces rivalités acharnées qui déjà plus d’une fois ont ensanglanté le Tour de France, nous ne saurions trop leur infliger un blâme énergique et applaudir à la répression de ces actes de violence indignes de la mission pacifique du travailleur.

< Compagnon boulanger livrant son pain, culbuté par un renard (symbolisant l’ouvrier indépendant) et frappé à coups de canne par un compagnon couvreur.

Nous observons au niveau du visage du boulanger une plaie sanguinolente, occasionnée par ces coups de canne. Détail d’une aquarelle de Lemoine datant de 1838 représentant à Bordeaux la conduite de Tourangeau la Sagesse, musée du Compagnonnage, Tours.

Le lendemain de Pâques, les sociétaires au nombre de cinquante environ, étaient allés faire la conduite à un de leurs camarades. À leur retour, la tête échauffée par de copieuses libations, ils rencontrent sur le quai Bourgneuf quelques compagnons. Une lutte s’engagea, lutte terrible dans laquelle les bâtons servaient d’armes.

Les compagnons, bien inférieurs en nombre, durent céder. L’un d’eux, le sieur Chabert, dit Résolu, vivement poursuivi, se réfugia chez le sieur Chevalier, épicier. La boutique de ce citoyen fut envahie par cette troupe de forcenés, lui-même fut en butte aux mauvais traitements, et le compagnon Chabert, qui s’était réfugié jusqu’au fond de l’arrière-boutique, fut horriblement maltraité.

Sur sa plainte, les nommés Guichet, Meuner, Larcheveque, Proton, Janin, Piegay, Chapuis, Petit- Jean et Cavoret ont été arrêtés. Ce sont tous des jeunes gens de vingt à vingt-cinq ans, plusieurs d’entre eux sont natifs de la Savoie. Le plaignant Chabert raconte les faits et reconnaît d’une manière positive Guicher, Chapuis, Larcheveque, comme ayant envahi le domicile du sieur Chevalier. Le témoin Barre, crocheteur : « Au moment où j’entrais chez le sieur Chevalier, les compagnons sont arrivés ; ils ont pénétré dans la boutique et ont tout saccagé, ils étaient huit ou dix qui tenaient leurs couteaux levés sur M. Chevalier. » Il y en avait un qui lui disait : « Es-tu compagnon ? Si tu étais compagnon, je te percerais ! »

Chevalier, épicier : « Les garçons boulangers ont forcé ma porte et brisé mes vitres, ils étaient armés de bâtons et de couteaux, ils m’ont fort maltraité moi-même et se sont battus pendant plus de dix minutes. »

M. le président : « Pouvez-vous reconnaître quelques-uns des assaillants ? »

Le sieur Chevalier : « Non, Monsieur. Vous comprenez que dans un pareil moment je n’étais pas fort à mon aise, je n’ai reconnu personne. » Le sieur Banudel : « J’étais dans la boutique du sieur Chevalier lorsque sont arrivés les garçons boulangers ; ils ont fait beaucoup de mal. Je me suis avisé de crier : « Voilà la garde ! Les gendarmes ! » Alors, ils se sont enfuis comme une volée de pigeons. On entend plusieurs autres témoins à charge qui viennent déposer des mauvais traitements que les sieurs Chevalier et Chabert ont subis.

Plusieurs gardes municipaux sont entendus sur les arrestations qu’ils ont faites. Cavoret a cherché à s’échapper en donnant un coup de poing dans la poitrine du garde municipal qui le conduisait. Proton a jeté un compas dont il était armé. Monsieur l’avocat du roi Cochet résume rapidement la scène qui s’est passée chez le sieur Chevalier et flétrit avec force ces luttes sauvages au milieu d’une population calme et paisible, il discute ensuite la part que chaque accusé a pu prendre dans la rixe du quai Bourgneuf et appelle sur Guichet, Larcheveque, Chapuis et Cavoret la sévérité du tribunal. Maître Parelle a présenté la défense des prévenus et a déploré ces luttes sanglantes qui affligent les véritables amis des classes ouvrières.

Il a cherché ensuite à prouver que les sociétaires avaient été provoqués par les compagnons, et qu’ils n’avaient fait que se défendre contre leurs agressions violentes. Le tribunal a condamné Guichet à deux mois et demi de prison, Larcheveque et Chapuis à deux mois, Cavoret à un mois, il a renvoyé de la plainte les autres prévenus (Le Censeur, journal de Lyon, politique, industriel et littéraire, 23 mai 1841, n° 2013 ; Bibliothèque numérique de Lyon.).

Voici une chanson provocatrice dont les auteurs sont les sociétaires boulangers dits rendurcis :

Chanson des sociétaires boulangers

Air nouveau

Braves sociétaires, vous tous hommes d’honneur,

Qui est Islagol le Sage, l’aimable fondateur

Et ses traces chéries, que nous tous suivons

Prenons-le pour modèle et gardons-en le nom. (bis)

Toulon la jolie ville, où est notre fondateur,

Tous les frères aimables le gardent dans son cœur,

Et d’une ardeur sincère, ils ont tous juré

D’être toujours fidèles à la société. (bis)

Faux compagnons infâmes, ils ne voient pas d’honneur

De porter la canne ainsi que les couleurs,

Suivez toujours les traces de ces faux compagnons,

Vous irez aux galères, aux galères de Toulon. (bis)

Aujourd’hui dans Marseille, le 24 août,

Derrière la Canebière, tout près du cours,

Un poteau se dresse, c’est pour corriger,

Cette maudite race, compagnons boulangers. (bis)

Rendurcis de la France, ralliez-vous à nous,

Conservons l’espérance de chasser un jour

La maudite canaille, compagnons boulangers,

Et qui toujours sans cesse ils cherchent à nous troubler. (bis);

Bibliothèque numérique de Lyon.

Combien faut être bête et âne borné

De vouloir se dire compagnon boulanger.

Saint Honoré le sage n’a pas commandé

De compagnonnage dans les boulangers. (bis)

Qui l’a composée, cette jolie chanson ?

Sont les sociétaires reçus à Toulon ;

Tous réunis ensemble, comme dans tous pays,

Pour être sociétaires, et tous vrais rendurcis. (bis)

Le guet-apens

Puis il y a les guets-apens, des plus petits, comme nous allons le voir rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, aux plus grands, ceux des défilés de la Saint-Honoré et des fausses conduites, où la provocation est le maître-mot.

Commençons par le plus petit de ces dangereux guets-apens. Ouvrons le journal La Presse du 2 juillet 1842 :

« Un de ces actes de brutalité que trop souvent le quartier des Halles voit se renouveler, a eu lieu hier matin. C’est encore une rixe qui paraît avoir son origine dans l’exagération des idées de compagnonnage. Cinq garçons boulangers se sont rués sur un malheureux qui n’appartenait pas à la même société, et l’ont laissé pour mort sur la place. Un d’eux surtout traîna le malheureux blessé jusqu’à l’égout situé au coin de la rue du Four Saint-Honoré, et l’y aurait précipité, sans l’intervention d’un individu qui l’a fait transporter tout mutilé au bureau du commissaire de police du quartier. Le coupable est parvenu à s’évader, un des compagnons boulangers a été arrêté. »

Peut-être une agression sur un boulanger cherchant à rejoindre le lieu de son travail, lors d’une grève. Ouvrier boulanger qui sera baptisé au début du XXe siècle un jaune.

Libourne le Décidé nous parle aussi de ces guets-apens :

« Savez-vous ce que j’ai remarqué quand j’arrivai à Bordeaux, la première fois que je quittai mes parents ? Ce que je vois encore aujourd’hui ? Des guets-apens et des meurtres prémédités et commis avec le plus surprenant sang-froid ; j’ai vu des compagnons, la veille de leur départ, aller s’embusquer, de nuit, au coin d’une rue, pour surprendre et assommer à l’improviste un ou plusieurs ouvriers d’une société rivale, puis sortir à l’instant de la ville et partir sans remords, après avoir commis un crime, tout cela pour la plus grande gloire de Maître Jacques, de Maître Soubise et de Salomon… »

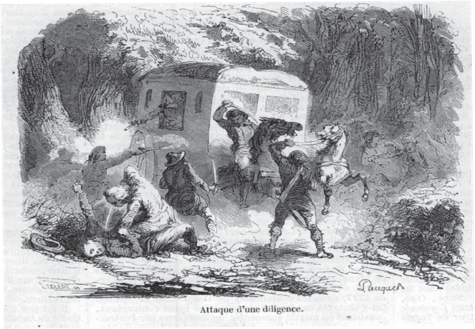

Une attaque de diligence comme celle qui eut lieu sur la route d’Angers à Saumur,

le 16 avril 1838 à 6 heures du matin, cinquante compagnons couvreurs et charpentiers

attaquent une voiture contenant huit compagnons venant d’Angers,

qui s’étaient fait recevoir la veille dans cette ville.

Le 16 septembre 1826, un guet-apens a lieu sur la route de Lyon à Vienne. Extrait du rapport du commissaire de police de la Halle aux Blés de Lyon :

[…] samedi dernier 18 compagnons charpentiers auraient attendu sur la grande route de Lyon à Vienne, près du hameau appelé le Rases, canton de Saint-Symphorien-d’Ozon, quatre ouvriers boulangers venant de Marseille. Vu les déclarations de ces mêmes individus qui sont logés rue Thomassin, numéro 26, chez le sieur Moretton, cabare- tier, lesquels se nomment Toulouse Gaudens, Duplat Joseph, Bouvet Antoine Victorin, Renerie Charles, qui ont déclaré reconnaître les nommés Sauverat Antoine, ouvrier charpentier, natif de la Serpillière, demeurant à la Guillotière chez la veuve Noyant, pour avoir été du nombre des dix-huit charpentiers qui les avaient assaillis à coups de bâtons et de pierres, samedi dernier […]

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS