Louis Charles Bugaud, un boulanger d’avant-garde

d’après des extraits du livre « Mon père », Bugaud Louis (1866-1943) écrit en 1970 par son fils Marcel Bugaud

En mars 1913 mon frère démarre la fabrication avec un seul apprenti. On mettait en fabrication des séries de six pétrins, on les vendait, mon père et mon frère en faisaient l’installation et on recommençait.

En novembre 1913, je rentre du service militaire et là, grand conseil de guerre ! On décide d’agrandir l’atelier. Pendant les travaux de maçonnerie nous consultons les fournisseurs pour nous procurer : un étau-limeur suédois marque Thule, un moteur à gaz pauvre « Inchauspé » de 16 CV, un gazogène Labbé, une génératrice électrique, une batterie d’accumulateurs de soixante éléments. On aménage également les dépendances situées dans les bâtiments parallèles à la maison d’habitation. La partie donnant sur la rue recevra au rez-de-chaussée la batterie de soixante accumulateurs de grande capacité qui nous donnera un courant continu de 110 volts, l’étage sera un débarras.

L’autre partie sera occupée par des magasins, tant au rez-de-chaussée qu’à l’étage, laissant toutefois à l’extrémité côté jardin un petit local dont mon père fera son laboratoire de photographie.

Par ailleurs, après m’être déplacé dès mon retour du service militaire à l’aide d’un « vis-à-vis » de Dion mono de 6 CV vendu par le notaire, on décide l’achat d’une automobile neuve qui permettra des déplacements plus lointains. On prend à crédit une Luxior, voiture artisanale mais avec un bon moteur 4 cylindres qui est bien appropriée à nos besoins.

Je m’organise rapidement pour visiter d’abord la clientèle la plus rapprochée puis j’étends successivement mon rayon d’activité dans les départements voisins de l’Est et du Sud. J’ai pris avec nous une jeune fille du pays comme secrétaire. Elle tapera à la machine Remington à écriture invisible achetée d’occasion. Je lui fais apprendre la sténo, on fait installer le téléphone. Nous avons « notre éclairage électrique » et le gaz d’Esbly.

J’ai fait un peu de publicité dans les journaux de la Boulangerie, tant à Paris qu’en province, établi des catalogues, fait des lettres d’offres individuelles et on commence un peu de prospection. Suivant les réactions je pars souvent à la découverte pour la semaine.

Je téléphone chaque soir à la maison vers 18 heures et suis au courant de ce qui se passe.

Je suis assez heureux en affaires. Les jours passent avec beaucoup de satisfaction, vendant par mois de cinq à huit pétrins livrés souvent avec un moteur à essence Gardner de 3 CV.

On vend un pétrin 1 200 francs installé et un moteur 3 CV 600 francs installé.

On achète un châssis de camionnette Pax que mon frère aménage pour faire les transports rapprochés et jusqu’à cinquante ou quatre-vingt kilomètres on livre directement le pétrin et le moteur.

Monsieur Leray, de son côté, aidé de mon père, a accru sensiblement son chiffre d’affaires dans l’Ouest et on peut vendre avec un petit crédit par traites échelonnées sur six mois grâce à notre banquier.

Mon frère a accru son personnel d’un compagnon mécanicien âgé qui est de bon conseil et d’un ajusteur valable, d’une quarantaine d’années qui se fixent au pays.

Cependant ma mère n’est plus en très bonne santé et vers mai-juin le médecin qui la suit nous fait connaitre ses soucis.

Puis la situation politique s’est assombrie et les affaires deviennent plus difficiles.

Enfin, le 1er août 1914, rentrant d’une tournée dans l’Yonne et passant à Voulx, près de Montereau, je vois le garde-champêtre coller l’affiche de mobilisation pour le 2 août. Je suis immédiatement mobilisable et dois rejoindre le 165ème régiment d’infanterie à Lille.

A cette date j’avais vendu une centaine de pétrins depuis mon retour du régiment.

Les opérations militaires obligent à l’évacuation début septembre, quelques jours après le décès de ma mère. Le père ne regagnera Saint-Germain qu’après la bataille de la Marne vers le 20 septembre (Charles aussi est mobilisé). C’est évidemment la pagaïe. Cependant après de nombreuses démarches auprès du sous-préfet à Meaux, mon père obtient des bons de charbon pour le gazogène et recommence à travailler fin novembre 1914 grâce au vieux contremaître et à trois apprentis.

Ces quatre années de guerre ont été mortelles pour notre affaire vu notre situation géographique à proximité du front. Cependant mon père voulait malgré tout maintenir l’atelier en activité.

Monsieur Leray n’avait pas été mobilisé. Il n’avait pas de difficulté à placer tout ce que pouvait produire notre modeste entreprise. Aussi mon père s’efforçait-il de lui réserver tout ce qu’il fabriquait.

A sa première permission, en décembre 1915, mon frère avait pu soulager mon père par des montages chez les clients et améliorer l’atelier. En octobre 1917, à la suite d’une première convalescence, il avait pu faire faire les modèles d’un pétrin n°4 de plus grande contenance que réclamait monsieur Leray. Enfin le 15 mai 1918, lors d’une seconde convalescence plus longue, il exécute une machine à tailler à couteaux qui permettait de faire à l’atelier les couples de pignons qu’on ne pouvait plus obtenir de l’extérieur. Ayant été versé dans l’aviation, il avait pu obtenir des permis de circulation comme dépanneur qui lui permettaient d’aller avec le père chez Bouchenot, le fondeur à Vaulx-sur-Blaise près de Saint-Dizier pour ramener des pièces de pétrin que le fondeur avait toujours fondues sur parc à l’avance. A la faveur de ses affectations militaires diverses, mon frère avait eu l’occasion de mettre en valeur ses qualités professionnelles et accroître ses connaissances. Breveté mécanicien d’aviation il fut versé à l’usine Leflaive à Saint-Etienne à la fabrication des moteurs Hispano-Suiza pour l’aviation où il acquit des compétences qu’il mit en action ultérieurement.

Personnellement je ne pus pendant cette période être vraiment utile à notre affaire. Mobilisé à Lille, je fus d’abord affecté à l’instruction des recrues du régiment au dépôt puis à Bellac (Haute Vienne) après la bataille de Charleroi et celle de la Marne en passant par un trajet maritime du Havre à La Rochelle. Je partis enfin au front à la fin février 1915 avec un renfort de 700 hommes et seul officier. Séjours très variés sur une grande partie du front au 127ème RI tant en Champagne qu’à Verdun et sur la Somme puis au Chemin des Dames jusqu’au 17 avril 1917 où, blessé, je fus évacué et soigné à Paris. Retapé, convalescent, j’en profitai pour me marier le 8 août 1917 et put ainsi avoir l’occasion de reprendre un certain contact avec mon vieux père et la famille. Ma convalescence accrue d’un mois me mena cependant à nouveau au front dans les Flandres où je repris en octobre 1917 le commandement de ma compagnie. Nouveau séjour peu agréable dans les Flandres humides pendant l’hiver 1917-18, puis en mars de nouveau en Champagne puis sur la Somme et dans l’Oise pour connaitre une nouvelle affectation à l’armée américaine en mai 1918.

Envoyé en Amérique le 14 juin pour l’instruction des officiers américains je fus de retour en France après l’armistice du 11 novembre 1918 en janvier 1919. Ce séjour m’apporta, grâce à un voyage éclair à travers l’Amérique avant mon retour, des connaissances très précieuses de l’industrie américaine qui me furent ultérieurement très utiles dans notre modeste affaire.

Affecté à mon retour en janvier 1919 au camp de La Courtine à l’instruction des recrues récupérées du Nord reconquis, je ne fus cependant démobilisé qu’en septembre 1919.

La fin des hostilités et le retour sains et saufs de ses deux fils avaient raffermi le moral de notre père dont les moyens physiques et intellectuels étaient restés très disponibles malgré toutes les épreuves subies. Il a cinquante-trois ans et s’est remarié.

Il voit nettement les besoins importants de la boulangerie et connait la valeur incontestable du matériel qu’il peut lui offrir. On discute tous trois des moyens nouveaux à mettre en œuvre pour accroître nos possibilités de production. Il faut agrandir l’atelier, acheter un outillage moderne et réunir un personnel valable. On forme tous trois une Société en nom collectif : L. Bugaud père et ses fils.

Mon père, pendant toute la guerre n’avait jamais réclamé de paiements à ses débiteurs mobilisés. Par ailleurs beaucoup de traites étaient restées impayées ou jouissaient d’un moratoire. Nous avions un gros crédit dans l’Ouest dans la clientèle de monsieur Leray qui travaillait alors à la commission et, dans cette clientèle, seul un petit nombre de boulangers non mobilisés ou particulièrement honnêtes avait envoyé quelques acomptes.

Aussi les situations rétablies accusent un gros crédit dehors et dans le but de le faire rentrer et de reprendre en même temps contact avec monsieur Leray, je décide un premier gros déplacement dans l’Ille-et-Vilaine, les Côtes-du-Nord, la Mayenne et le Morbihan.

Je vois d’abord monsieur Leray à Rennes qui me reçoit très cordialement et m’aide dans mes projets de récupération en me précisant la situation actuelle des clients encore débiteurs.

A la faveur des hostilités il a acquis une situation de premier ordre et est devenu concessionnaire important de divers fabricants de matériels de boulangerie. Bien entendu il a vendu d’autres pétrins et il a été particulièrement bien secondé par sa femme, très au courant des affaires. Il est heureux de savoir que nous reprenons notre activité, nous laisse espérer d’autres affaires en précisant que beaucoup de pétrins ont été vendus pendant ces cinq années et qu’à l’avenir il nous achèterait directement les pétrins qu’il vendrait. Je crois bien me rappeler que pour marquer mon passage il me passa commande ferme de quelques pétrins.

Je vais revoir successivement tous les clients débiteurs. Je trouve beaucoup de veuves, hélas, mais certaines ont toutefois prospéré et je dois reconnaître que la totalité des clients concernés m’ont, soit immédiatement réglé leur dû ou prirent des engagements qui furent tenus. Beaucoup qui avaient connu mon père en avaient gardé un excellent souvenir et manifestèrent leur satisfaction du matériel fourni.

Mon frère reprend en mains la fabrication et les approvisionnements reconstitués, il atteindra rapidement une cadence convenable sans grosses modifications. Mon père sait que dans sa Bourgogne natale de nouvelles affaires sont possibles. Il n’a pas oublié ce qu’il avait promis au minotier qui lui avait fait confiance lors de son séjour malheureux rue des Poulets à Chalon-sur-Saône, monsieur Bernigaud. Aussi va-t-il à Louhans et y trouve un homme absolument étonné qu’un débiteur oublié puisse venir solder une dette trente-cinq ans après un dépôt de bilan.

Mon père lui fait connaître l’évolution de sa situation et trouve en son ancien fournisseur un collaborateur bénévole qui lui facilitera plusieurs affaires successives.

Mon père a aussi de nouvelles occasions de reprendre contact avec sa clientèle de l’Est où il avait eu, dès le début de sa prospection, un très bon accueil : Reims, Nancy, Epinal. Dans cette ville il reprend contact avec notre représentant qui, de nouveau, nous assurera de sa collaboration avec succès. Il cherche également si, en Alsace retrouvée, il ne pouvait avoir des chances d’implantation mais il trouve la concurrence allemande déjà bien en place.

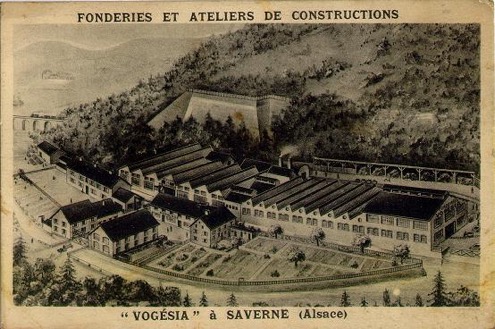

Il a des contacts à Saverne avec monsieur Berger, directeur de la fonderie Vogésia qui a des contacts étroits avec la boulangerie et qui est prêt à fabriquer un pétrin « Le Second Aide », suivant nos directives et qu’il vendra en exclusivité en Alsace et, si possible, en Allemagne.

Mon père qui voyage toujours avec un petit pétrin de démonstration lui fait comprendre qu’un bâti d’une seule pièce qui remplacerait le nôtre en trois pièces et qu’il pourrait aisément et économiquement usiner vu son outillage, permettrait d’établir un pétrin qui resterait bon marché et pourrait sans doute intéresser la boulangerie rurale alsacienne. On l’appellera « Le Parisien » et il le vendra en exclusivité en Alsace-Lorraine et en Allemagne et nous toucherons une petite redevance. Un premier pétrin est ainsi établi, on fait des catalogues. Hélas, cette tentative n’aura pas de suite et nous ne vendrons aucun pétrin en Alsace-Lorraine retrouvée.

Cependant des affaires se présentent assez rapidement dans la boulangerie rurale et le problème de la force motrice à l’essence se pose à nouveau immédiatement dans de nombreuses installations possibles. Le concessionnaire de Gardner n’a pas de stock disponible, il est surchargé de commandes de gros matériel et nous remet des prix et des délais incompatibles avec nos besoins. Il nous vendait 600 francs un moteur de 3 CV en 1914 et c’est près de 3 000 francs qu’il demande présentement sans garantie de délai de livraison. Il y a eu hélas la première dévaluation du franc.

Mon frère se sent capable de faire rapidement un moteur à essence de 3 CV en reprenant les caractéristiques du Gardner avec un injecteur d’essence et un régulateur tout ou rien.

Il le met à l’étude, fait faire les modèles et on peut sortir au printemps 1920 un moteur genre Gardner qui donne immédiatement satisfaction et que l’on sort à un prix abordable. C’est une fonderie réputée des Ardennes spécialisée dans l’automobile qui nous coule les cylindres et les bâtis et Bouchenot de Vaux-sur-Blaise nous fournit les volants. Je suis ainsi à même de vendre des installations complètes, pétrin et moteur à des prix compétitifs.

Pour éviter les frais de déplacement onéreux d’un ouvrier de chez nous pour les installations et assurer éventuellement le dépannage du moteur auprès du client, je fais faire le travail par le marchand de matériel agricole local, du reste souvent client du boulanger à qui j’alloue une commission sur le prix du moteur.

Nous sommes assez rapidement pressentis par des marchands de machines agricoles qui apprécieraient un moteur semblable mais de 5 CV. J’en vends aussi quelques uns à des menuisiers ou charrons ruraux qui sont, comme les boulangers, confrontés au manque d’ouvriers qualifiés et qui s’installent de plus en plus mécaniquement.

À Suivre