LES REFUS DE CENTRALISATION, MICRO-SCISSIONS

La centralisation des compagnons boulangers destinée à diriger le Tour de France par un bureau nationale siégeant dans la capitale est abordée lors de leur congrès de Paris en 1911 et encouragée par voie de presse par Abel Boyer, Périgord Cœur Loyal, compagnon maréchal-ferrant du Devoir ou bien encore par Louis Barthès, Plein d’Honneur le Languedocien, compagnon cordier du Devoir.

La Grande Guerre vient stopper cette initiative et ce n’est qu’au congrès de Tours en 1924, que la centralisation est votée.

En 1925, les cayennes de Paris et de Nîmes se centralisent. En 1926 les rejoignent la cayenne de Blois, le 1er janvier 1927, la cayenne de Tours, le 1er juillet de la même année, la toute nouvelle section de Lyon qui vient de rouvrir sa cayenne le 1er juillet 1929 et la cayenne de Troyes ; seule la cayenne de Bordeaux reste récalcitrante et cela jusqu’en 1934.

Cette centralisation, dont Hubert Papin, Saintonge le Bien Aimé, est élu Président, est difficile. Ce seront en effet quatorze années de conflits avant d’arriver au but en 1938.

Abel Boyer,

Périgord Cœur Loyal,

compagnon maréchal-ferrant du Devoir.

Louis Barthès,

Plein d’Honneur le Languedocien,

compagnon cordier du Devoir.

CONFLITS CONCERNANT PRINCIPALEMENT LES COMPAGNONS DE PARIS

Alors que les cayennes de province sortent du terrain revendicatif au début du XXe siècle, le compagnonnage parisien suit une évolution différente. Car les compagnons boulangers de la capitale sont à cette période encore peu nombreux à prendre boutique, et, lorsqu’ils le font, c’est principalement pour tenir bistrot-marchand de vin.

Les compagnons parisiens, dans leur grande majorité, sont et restent ouvriers. Ils défendent donc leurs intérêts d’ouvriers et, que ce soit dans les fournils ou lors de rassemblements ouvriers, ils sont au contact des camarades de la C.G.T. très active à Paris, mais aussi du jeune Parti communiste, comme nous l’avons relaté en 1927 :

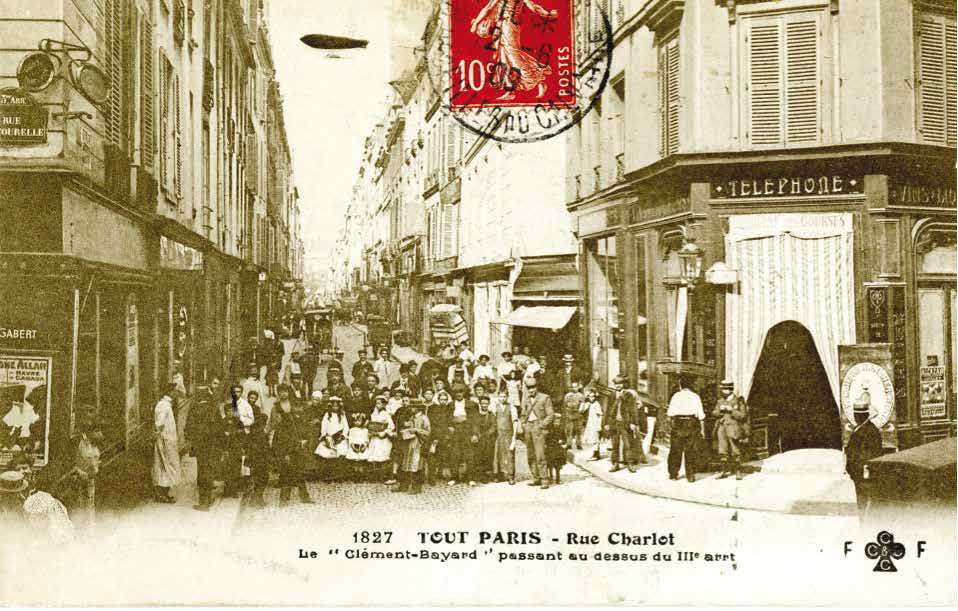

Visite de journalistes de L’Humanité au siège des Compagnons boulangers du Devoir, 16, rue Charlot et au siège de l’Union Fraternelle des Compagnons et Aspirants Boulangers du Devoir, 47, rue Notre-Dame de Nazareth ainsi que la participation d’Henri Boville, représentant et militant du Parti communiste dès la première heure, à une assemblée compagnonnique parisienne.

Découvrons, à travers quelques rares documents, ces différents conflits entre compagnons conservateurs, progressistes, syndiqués ou bien encore communistes.

« Paris

Rapport Papin 1927

Lorsque la Société fut transformée en Société centralisée, nous avons conformément à nos statuts, fait élire un Comité de section et, conformément à notre règlement intérieur, un bureau actif P.E.V., S.E.V. et 3e E.V.

– 1925 se passa sans trop d’embûches, bien que le comité de section et le bureau actif intervertissaient souvent leur rôle, ou plutôt n’accomplissaient leurs fonctions que d’une façon incomplète, car les compagnons qui étaient contre la centralisation pensaient bien qu’elle ne se ferait pas et que l’on retournerait aux anciens règlements qui laissaient la voie libre à toutes les combinaisons, bonnes ou mauvaises et toujours néfastes à l’intérêt général.

– 1926. Blois se rallie à nous et Tours s’apprête à le faire. Cela ne fait pas du tout l’affaire de ces compagnons auxquels se joindront bientôt quelques mécontents pour des motifs divers, ambition des places d’honneur (qu’ils croient placement, etc.). Pour réconcilier les choses, j’avais proposé qu’à l’exemple de nos sections de province, où tout va pour le mieux, bureau administratif et bureau actif ne fassent qu’un seul.

Oui, mais j’avais compté sans le montage de coup préparé de longue date, la centralisation se faisait malgré eux, c’était donc à la tête qu’il fallait frapper, c’est-à-dire le Conseil central, au lieu de le soutenir dans sa tâche qui est juste et fraternelle, on lui mettra des bâtons dans les roues, on l’entravera, on le dégoûtera même à seule fin qu’il démissionne. Je dis à ces brebis galeuses, c’était mal connaître la foi compagnonnique des membres du Conseil.

Si bien qu’au début de 1927 à deux réunions consécutives, la section ne put nommer son comité, ni même trouver un président, et certains compagnons pensaient que j’allais démissionner ainsi que le Conseil central. Je n’ai pas l’habitude lorsque j’entreprends une mission de l’abandonner en cours de route, surtout lorsqu’elle a l’importance de celle qui me fut confiée par le congrès de Tours.

Voilà donc pourquoi l’Assemblée générale décida que les fonctions du comité de Paris seraient assurées par les soins du Conseil central. Pour les compagnons de l’opposition cela va mal, il faut pourtant trouver quelque chose. Nos assemblées amendables sont magnifiques, de nombreux compagnons et aspirants s’y rendent, il faut donc saboter ces assemblées. Quelques compagnons s’en chargeront, soit sciemment ou inconsciemment, mais toujours épris de boissons, ils empêcheront toute discussion sérieuse d’aboutir.

La preuve c’est que l’assemblée de juillet dernier fut levée sans être finie, car le sabotage avait été organisé de mains de maître, et depuis ce jour le travail continue dans la coulisse.

[… Les brebis galeuses qui ont réussi à s’introduire dans le troupeau des compagnons ont dépassé les limites et voulurent tenter leur dernier coup de force contre la Société tout entière, par une manœuvre qui indique nettement en quoi ils tiennent le Compagnonnage, ses traditions d’honneur, de Justice et de Fraternité. ]

D’abord Gorge, accusé nettement et par écrit par un patron d’indélicatesse, ne put, malgré plusieurs tentatives, nous prouver le contraire. Comme il l’avait promis, il eut pour cela un délai d’un an.

Bien au contraire, d’autres preuves verbales, provenant d’autres patrons et même de compagnons ses amis, vinrent nous apporter la certitude de la valeur de l’homme dont la place n’était plus chez les compagnons. Il devient le chef de la conspiration et prend pour principal lieutenant l’aspirant Torra.

C’est à lui que tous les mécontents prennent conseil. Or, pour donner à la Société et à son Conseil le coup fatal, il faut frapper le placement, porter plainte contre le délégué, provoquer une assemblée générale et là, par le mensonge et la calomnie, on accusera l’homme qui par un effort de volonté et de foi compagnonnique a sauvé la situation en 1925 et ramené la confiance des patrons, c’est-à-dire le travail. Qu’importe à ceux qui n’ont de compagnons que le nom, que le reste de la Société en souffre, si eux ont satisfaction.

D’où les lettres de Caillaux et Jamet aux dates des 26 et 29 novembre 1927 dont la teneur est identique et demandent en assemblée générale extraordinaire motif, plainte formelle contre le délégué au placement.

Oui mais, dira Caillaux qui connaît le règlement et qui sait que cette plainte doit être portée devant la commission du travail : « la plainte que je porte n’intéresse le placement qu’en dernier ressort, c’est pourquoi c’est à l’Assemblée que je dois la formuler ».

J’ai donc répondu à Caillaux qu’en tant que Président, je me refusais à convoquer cette assemblée extraordinaire, que je ne voyais dans cette affaire qu’un cas personnel, mais que je laissais au Conseil le droit de lui accorder l’application de l’article 21 du règlement intérieur. Le Conseil refusa à l’unanimité moins une voix.

Ce que voyant, Caillaux, qui assistait à la réunion du Conseil, prononça contre celui-ci des paroles injurieuses et se livra même à des voies de fait sur la personne du délégué.

Jamet, par une lettre en date du 29 novembre 1927, avait prévenu le Président qu’il ne se rendrait pas au Conseil, que c’est devant l’Assemblée générale seulement qu’il causerait. Sachant que la plainte de Jamet émanait de la même source que celle de Caillaux, qui n’était qu’un tissu de mensonges et de calomnies, sortant du cerveau de quelqu’un qui accomplit une vengeance personnelle, nous étions fixés sur sa valeur.

En plus, certains bruits s’étant répandus que l’honorabilité de Jamet était douteuse par une petite histoire survenue il y a environ deux ans, il fut décidé à l’unanimité d’appliquer une sanction à Jamet et de le mettre en demeure de nous fournir son casier judiciaire. Jamet étant absent avait droit à rappeler son affaire au Conseil.

Or, après consultation des chefs de l’opposition, il en profita, avec la complicité du Pays Lemarie, alors que le délégué était occupé par ce dernier, pour subtiliser le livre d’adresses des compagnons, livre qui fut rendu deux jours plus tard par le Pays Meniot lequel, sciemment où inconsciemment, devenait leur complice.

Munies du livre d’adresses des compagnons, ces brebis galeuses se croyant fortes, font auprès des compagnons et contre le délégué et le Conseil central une propagande formidable. Ils convoquent une assemblée générale extraordinaire strictement compagnonnique pour le 13 décembre au siège n°16, rue Charlot. Mais à cette assemblée, qui d’ailleurs était antistatutaire, aucun membre du Conseil n’était convoqué.

Il était de notre devoir de refuser notre salle, alors même que des menaces avaient été faites au délégué par Caillaux et par Lecomte, membres bienfaiteurs radiés du travail. Notre devoir était également d’assurer sa sécurité, ainsi que celle de nos archives, car après la subtilisation d’un livre d’adresses, nous ignorions ce que pourraient tenter ceux qui commettent de tels actes contre les statuts et règlements compagnonniques, ce qui dans les annales du compagnonnage ne s’était jamais vu. C’est pourquoi le commissaire de police du quartier fut prévenu et fit le nécessaire.

Cette réunion, qui se composait d’une quarantaine de membres, dont des exclus, des non-en-règle, des aspirants, des stagiaires et des non-sociétaires (heureusement que la réunion était strictement compagnonnique) se tint rue de Turenne au siège de l’Union compagnonnique sous la présidence du Pays Lebeau. À cette réunion où les discussions personnelles dominèrent tout le débat, Letellier présenta une plainte contre le délégué et contre les abus de pouvoir du Conseil central, à adresser à la préfecture et qui fut signée par les exclus.

À l’inspecteur qui se présenta plusieurs fois à notre siège en quête de renseignements et avec lequel j’ai eu une entrevue toute particulière au cours de laquelle je n’ai eu aucun mal à lui prouver que le Conseil n’avait aucunement outrepassé ses droits, mais au contraire accompli son devoir, étant entièrement responsable de l’application des statuts et de la bonne marche de la Société.

J’ai démontré également les mensonges contenus dans cette plainte, puisque les signataires prétendaient ne pas avoir été convoqués, alors que j’ai pu lui montrer que l’un s’était présenté et que les deux autres avaient répondu par lettre qu’ils ne s’y rendraient pas.

On y accusait le délégué d’avoir de la partialité dans le placement ; il lui fut prouvé que les plaignants avaient eu de nombreuses places, mais ne restaient nulle part, et même que par leur mauvaise conduite et le sabotage, cela nous faisait perdre les boutiques. Ces faits mêmes causaient à leurs camarades chômeurs un préjudice matériel, et un préjudice moral à la Société.

D’autres faits qui furent également démentis, composaient cette lamentable plainte aux pouvoirs publics, entre autres le fait que nous avions une caisse noire. Letellier, auteur et rédacteur de la plainte, sait qu’aucune société ne doit avoir de caisse noire.

Il croyait sans doute arriver à ses fins par ce moyen qui est digne de l’individu et qui le juge. Malheureusement pour lui, là encore il n’eut pas de chance, car toutes nos recettes statutaires sont contrôlées par l’État et nos recettes supplémentaires le sont par tous les compagnons. Cette plainte subit donc, auprès des pouvoirs publics, le sort qu’elle mérite.

Le Conseil central, accomplissant son Devoir jusqu’au bout, convoqua neuf compagnons et un aspirant parmi lesquels se trouvaient les chefs du complot et les propagandeurs (Propagandistes.) (sic) contre la Société : Letellier, Lemarie, L’Huilier et Torra, et leur demanda quel but ils poursuivaient, et quelle était réellement leur pensée. Des réponses qu’il put recueillir, il en résulte que certains n’admettent encore pas la centralisation, et encore moins l’approbation de la Société par les pouvoirs publics.

Se gérer seuls selon les caprices des hommes en place et le désir des assemblées préparées à l’avance laisse la gabegie régner sur la Société, comme elle y régna autrefois, ce que la majorité a compris, puisque ce fut une faible minorité qui repoussa la centralisation. Ils se basent même sur des mensonges pour échafauder leur idée, telle que c’est Paris qui paye pour nos sections de province, alors qu’il vous a tout à l’heure prouvé le contraire.

Du moins que Paris paye la même cotisation statutaire que nos sections de province et que la cotisation supplémentaire que s’impose Paris pour son bureau de placement est absorbée en entier par celui-ci et même n’est pas suffisante. Quant à la propagande, qui peut et qui doit être faite sur le Tour de France puisqu’elle est le but de notre centralisation et en même temps un ordre du congrès, elle est payée par toutes les sections.

D’autres veulent la suppression pure et simple de l’article 49 pour qu’il n’y ait plus d’exclusion pour aucun motif. Ce serait anéantir le prestige du compagnonnage s’il ouvrait ses portes au premier venu et s’il n’avait plus de moyen de rejeter de son sein les brebis galeuses, qui s’introduisent chez nous dans le but de détruire notre institution et qui s’y emploient par tous les moyens même les plus malhonnêtes.

[… Letellier demanda s’il n’était pas possible de s’entendre et de se mettre d’accord. Je lui répondis que cela ne dépendait que d’eux-mêmes, mais que nous n’avions aucune raison de croire à leur sincérité, puisque le soir même chez le Pays Guillou, une nouvelle assemblée venait d’être convoquée par ses soins. J’en avais un exemplaire en main, ce qui parut singulièrement les surprendre.

Pourtant, tous les compagnons convoqués promirent que cette assemblée n’aurait pas lieu, et que les convocations ne seraient pas envoyées. Mais ils demandèrent que je convoque une assemblée générale extraordinaire, ce à quoi je refusais, l’assemblée amendable régulière ayant lieu un mois plus tard. L’accord semblant s’être réalisé, aucune décision à leur égard ne fut prise, pensant qu’ils reconnaîtraient leur erreur et reviendraient dans le droit chemin.

J’avais raison de douter de leur sincérité, les convocations furent adressées et la réunion eut lieu le 23 décembre 1927 au siège de l’Union Compagnonnique sous la présidence du Pays Bernard. J’avais été averti de cette assemblée par Jamet qui me donnait ordre d’y convoquer tout le Conseil, comme si j’avais des ordres à recevoir d’un exclu.

L’ordre du jour envisageait des sanctions contre les membres du Conseil, la nomination d’un nouveau bureau et d’un délégué au placement. Une trentaine de membres au plus s’étant rendue, ils comprirent quand même, sur les indications de leur président, que n’étant pas en majorité, ils ne pouvaient rien faire.

De ces faits, le Conseil central s’appuyant sur l’article 49 des statuts a exclu de la Société les principaux auteurs de ces troubles qui portèrent à la Société un préjudice volontaire et dûment constaté, ce sont les Pays Gorge, Caillaux, Jamet, Letellier, L’Hullier, compagnons et Torra, aspirant. ] »

Le Compagnonnage, février 1928

« Compagnons boulangers du Devoir

Avis très important

Aux Compagnons boulangers du Tour de France

Depuis quelque temps, un petit nombre de compagnons de la section de Paris, pour des motifs divers, que vous connaîtrez tous en assistant à votre assemblée générale de section de février, s’ingénie, par une campagne de calomnie et de mensonge, à jeter le discrédit sur le Conseil central et l’organisation de la Société, refuse de se conformer aux statuts et règlements et cause aux intérêts de la Société un préjudice volontaire et dûment constaté.

Par ses actes maintes fois répétés, ce petit nombre de compagnons sabote nos assemblées et donne aux jeunes compagnons et aspirants une très mauvaise opinion de notre Société, ce qui fait que nos assemblées sont désertées par un grand nombre de compagnons et aspirants sérieux. Nous ne refusons pas la contradiction, lorsque son but est favorable aux intérêts de la Société. Par contre, nous ne tolérons pas le sabotage organisé.

C’est pourquoi, nous, membres du Conseil central, responsables devant le Tour de France de la bonne marche de la Société, avons exclu pour dix ans dix compagnons coupables envers la Société des faits relatés ci-dessus.

Nous porterons à l’assemblée amendable de février tous les faits reprochés et qui ont motivé la sanction.

Le Conseil central, soucieux de mener à bien l’œuvre qu’il a entreprise, et décidé de briser toute campagne destinée à entraver le fonctionnement régulier de la Société, posera la question de confiance.

Pour le Conseil central et par ordre Le Président Général

H.Papin »

Le Compagnonnage, numéro 107, juillet 1928

« Jugement du référé des compagnons boulangers du Devoir de Paris

Régie n° 50

Le Président du tribunal civil de Première Instance du Département de la Seine, séant au Palais de justice à Paris, a rendu, à l’audience publique des référés, l’ordonnance dont la teneur suit :

Audience du 22 mars 1928, par-devant nous, Président du tribunal civil du Département de la Seine tenant l’audience publique des référés, salle ordinaire desdites audiences au Palais de Justice à Paris, assisté de notre greffier ;

A comparu Maître Paul Jardot, avoué près de ce tribunal et la Société de secours mutuels des compagnons et aspirants boulangers du Devoir du Tour de France, approuvée par arrêté ministériel numéro 3145, dont le siège social est à Paris 16, rue Charlot, poursuites et diligences de M. Papin, son Président, demeurant audit siège ;

Lequel nous a dit que, suivant exploit de Gambier, huissier à Paris, en date du 16 mars 1928 enregistré, il a fait donner assignation à :

– Premièrement : M. Caillaux, demeurant à Bagnolet, Seine, 94, avenue Gambetta,

– Deuxièmement : M. Jamet, demeurant à Paris 16, rue Charlot, à comparaître devant nous pour notre audience du 8 mars 1928 pour :

Attendu que le 2 mars 1928, à 5 heures du soir, les susnommés, sous la direction de M. Caillaux, ont fait irruption dans le bureau de la société requérante, s’emparant des archives, enlevant la serrure placée sur la porte d’entrée du local de la société et la remplaçant par une nouvelle serrure, et ont expulsé la société requérante ainsi que les assesseurs qui délibéraient dans le bureau, qu’à l’égard de ces voies de fait commis par les savoir nommés, la société requérante fait dès à présent les plus expresses pour demander la réparation du préjudice qui a été causé et même de se pourvoir par les voies répressives.

Mais que, dès à présent, il y a la plus grande urgence à permettre à la société requérante de rentrer dans les locaux de la rue Charlot.

Par ces motifs : au principal se voit renvoyer les parties à se pourvoir et cependant dès à présent et par pression, vu l’urgence, voir autoriser la société requérante à faire procéder à l’expulsion des susnommés, ainsi que de tous autres occupants qui pourraient se trouver dans les locaux du 16, de la rue Charlot, et ce, même avec l’assistance du commissaire de police et de la force armée, si besoin est.

Voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir nonobstant appel sans caution ou minute et même avant enregistrement vu l’urgence.

À l’audience de ce jour, à laquelle l’affaire a été renvoyée, Maître Paul Jardot s’est présenté au désir de ladite assignation requérant défaut contre les défenseurs en cas de non-comparution et en tout cas l’adjudication au profit de la demanderesse des conclusions de l’exploit sus-relaté.

Et a ledit Maître Paul Jardot avons [sic] signé sous toutes réserves même l’appel, signé Jardot [sic]. Nous, juge, faisant fonction de président et Painvain, avocat, assisté de Jardot, avoué de la Société de secours mutuels des compagnons et aspirants boulangers du Devoir du Tour de France, Suzanne Lévy, avocate pour Caillaux, Meynekins, Lhuillier et Lecomte, attendu que la demanderesse demande l’expulsion des défendeurs de locaux d’un immeuble sis à Paris 16, rue Charlot ;

Attendu qu’il résulte du constat par notre huissier audiencier que les défen- seurs se sont emparés des locaux par la force, et que la demanderesse a tou- jours en sa possession le bail et la dernière quittance de loyer. Que dans ces conditions, la demande est justifiée.

Pour ces motifs : disons que les défenseurs devront quitter et rendre libres les lieux sus-désignés dans le délai de quinzaine à compter de la signification de la présente ordonnance, sinon et faire de ce faire, autorisons la demanderesse à faire procéder à leur expulsion en la forme ordinaire, même avec l’assis- tance du commissaire de police et de la force armée si besoin est, ce qui sera exécutoire par provision nonobstant appel.

Signé Rossignol Chambert, le 22 mars 1928.

[… ] Enregistré à Paris le 10 avril 1928,

Signé Coharde

Jamet Herman, Blois le Soutien de la Liberté (Reçu à Paris à la Saint-Honoré 1921.)

Caillaux Landry, Angoumois la Fraternité (Reçu à Paris à la Saint-Honoré 1920.)

Meynekins Sylvère, Versaillais la Bonne Résistance (Reçu à Paris à la Saint-Honoré 1923.)

Lhuillier Germain, Lorrain Cœur Sincère (Reçu à Paris à Toussaint 1922.)

Lecomte, membre bienfaiteur. »

Bordeaux

Extrait du procès-verbal du Conseil central du 7 février 1930, publié dans les pages du journal Le Compagnon du Tour de France :

« Au nom des C∴ B∴ D∴ D∴ D∴ T∴ D∴ F∴, le Conseil central rappelle aux compagnons boulangers de la ville de Bordeaux les termes de son ultimatum et les décisions prises ce jour. Il en informe par la voie des journaux compagnonniques tous les compagnons du Tour de France. Les compagnons boulangers du Devoir du Tour de France, réunis en congrès à l’hôtel de ville de Blois les 5 et 6 juillet 1929, ont eu à discuter sur la question des cayennes non centralisées et des compagnons et aspirants appartenant à ces cayennes.

Ils ont décidé à l’unanimité d’adresser à la cayenne de Bordeaux, la seule qui ne soit pas centralisée (Troyes ayant donné son adhésion à la date du 1er juillet 1929), un ultimatum la priant de réfléchir aux conséquences qui pourraient résulter de son attitude, ne voulant respecter aucune des clauses des congrès précédents, même en ce qui concerne les questions purement compagnonniques, lui donne tout le temps nécessaire à cette réflexion en étendant le délai jusqu’au 1er janvier 1930.

Cette date passée, si la cayenne de Bordeaux n’est pas adhérente à notre société, aucun compagnon ni aspirant venant de cette cayenne ne sera reconnu dans aucune de nos sections du Tour de France et ne pourra être admis qu’en cas de besoin et en suivant les règlements de nos sections. En aucun cas un compagnon reçu à Bordeaux après cette date ne sera reconnu compagnon sans avoir été reçu compagnon par nous. Cette décision prise par tous les délégués des sections du Tour de France fera force de loi, et nous tiendrons la main à ce qu’elle soit respectée. »

Par ordre du Congrès, le Conseil central.

« Le 1er janvier 1930 aucune réponse n’étant parvenue de la cayenne de Bordeaux, le Conseil central réuni le 7 janvier décida d’attendre la réunion de février. Or, le Conseil central réuni ce jour décida de rendre publiques les décisions du Congrès et les déclara applicables ce jour.

– Que nos sections du Tour de France ne devront en aucun cas diriger des compagnons ou aspirants sur Bordeaux ;

– Que les compagnons ou aspirants qui s’y rendraient, ne devront, sous peine d’exclusion, déposer leurs pièces aux sièges des compagnons boulangers, mais dans un siège d’une autre corporation ;

– Que nous leur désignerons après entente avec celle-ci, en attendant leurs pièces, qu’ils ne devront pas quitter la section, et, en aucun cas le compagnon ne devra en être porteur ; elles seront adressées par la poste, après demande par la section qui recevra le compagnon ou l’aspirant. »

Cette même année est reçu à Bordeaux, Jean Pebayle, Bordelais l’Enfant Chéri, qui est aussitôt envoyé sur le Tour de France tel un brûlot contre ces décisions. Il fera son Tour de France sans encombre en passant par Blois, Tours, Troyes (trésorier), Lyon et Nîmes.

C’est lors du congrès de 1934 à Lyon, que la cayenne de Bordeaux adhère définitivement à la centralisation.

Paris, Décembre 1937

Nous pourrions penser qu’avec l’adhésion en 1934 de Bordeaux, dernière cayenne récalcitrante, les conflits disparaitraient… Et bien non, et c’est avec un certain étonnement que nous observons qu’en juillet 1937 la cayenne de Paris, qui fut l’une des premières à voter la centralisation en 1924, vote, à l’initiative du délégué au placement, Ferdinand Tissot, Lyonnais Va Sans Crainte, la décentralisation à 22 voix contre 11.

Nous possédons à ce jour très peu d’archives concernant cette volonté de décentraliser.

Cependant, voici quelques extraits de courriers de compagnons boulangers de Paris à l’intention du compagnon Georges Papineau, Blois l’Ami du Travail, secrétaire national, nous renseignant sur sur les raisons de ce vote ou de ce revirement :

Courrier du 28 novembre 1937, Marcel Moreau, dit Bourguignon Cœur Loyal :

«… Tu dois savoir que la 12e cayenne ne va pas, c’est du triste compagnonnage qui s’y passe. Je crois que le Pays Édeline t’en a averti et j’ai pris connaissance de vos échanges de vues.

Je tiens à te dire que je me range, pour mon compte personnel, du côté compagnonnique, mais réellement compagnonnique, sans quoi je me verrais obligé de quitter la 12e cayenne car notre argent est extorqué sans que le déficit soit aboli – et 15 francs, cela fait 180 francs par an et par compagnon sans compter les aspirants et les stagiaires.

Et l’on voit des déficits, pas de compagnon de place, pas d’autres frais que le téléphone et le placement (que l’on fait principalement ressortir) et pas d’argent. C’est drôle, je ne crois pas que je soupçonne, je suppose simplement. Enfin, je tiens à te dire que je souhaite que les bonnes initiatives aboutissent d’abord, mais au 1er janvier, je ne paie plus si rien n’a changé.

Si tu m’acceptes à la centralisation, je resterai compagnon, sans quoi J’espère ne pas en arriver là et de rester toujours du côté des compagnons de cœur, mais pas de ceux qui ont le cœur dans le « ventre ». J’estime avoir fait mon Devoir jusqu’à ce moment. Je ne voudrais m’en vanter, mais je suis prêt à le faire encore…»

Courrier du 3 décembre 1937, Robert Cabanne, Landais le Bien Aimé :

«… faisant partie de la cayenne de Paris depuis le mois de juillet où je suis arrivé à pied de Troyes avec deux autres FF∴ Comme tu es au courant du commerce qui y est pratiqué, je ne tiens pas à payer une cotisation ici vu que la collectivité n’en voit rien, tout cela est bien dur, surtout ici où l’on voit les meilleurs CC∴ se désintéresser de notre belle société.

En espérant du meilleur, je te demanderais de vouloir bien garder ma carte de sociétaire pour l’année 1938 à la cayenne de Blois où j’ai l’intention de porter mes papiers…»

René Édeline, Tourangeau la Franchise, domicilié également à Paris renseigne par plusieurs courriers Georges Papineau, Blois l’Ami du Travail, sur les faits et gestes de la cayenne de Paris et en particulier de son délégué au placement, Ferdinand Tissot, Lyonnais Va Sans Crainte, qui sans être cité, est dans le collimateur des jeunes compagnons boulangers, soupçonné d’avoir tendance à confondre la caisse du placement et la cotisation avec sa caisse personnelle.

À l’initiative de Georges Papineau, Blois l’Ami du Travail et en collaboration avec René Édeline, une réunion du Conseil central est organisée mi-décembre 1937, au 16 rue Charlot, afin de désamorcer la crise.

Nous n’avons pas à ce jour le procès-verbal de cette réunion et il n’a pas été trouvé trace de sanction à l’encontre de Ferdinand Tissot, mais l’analyse de la presse compagnonnique de cette période nous ins- truit sur le fait que celui-ci disparaît de la vie compagnonnique en 1938, sûrement pour avoir démissionné.

Le 31 janvier 1939, une assemblée générale extraordinaire a lieu à Paris où assistent de nombreux compagnons en sommeil. Georges Papineau, Blois l’Ami du Travail, secrétaire général venu de Blois, donna connaissance des conditions de l’amnistie consentie par le Conseil central aux compagnons égarés de cette cayenne.

Il souligna la modestie des conditions et exprima l’espoir de voir de nombreux compagnons revenir au bercail compagnonnique.

Nous lisons dans le journal Le Compagnon du Tour de France, numéro 115, du 1er mars 1939 :

« Aux Compagnons en sommeil… La Section de Paris, ayant obtenu du Conseil central une amnistie toute en votre faveur, qui, venant s’ajouter aux nouvelles directives de notre cayenne (remplacement du service de placement par un service d’entraide, cotisations mensuelles ramenées de 15 à 7 francs, etc.) permettra de regrouper sous sa bannière de nombreux compagnons égarés, et à cette occasion, signale qu’une permanence est assurée tous les jours, à son siège, 16, rue Charlot, dans les conditions suivantes :

Service d’entraide, tous les jours de 17 à 19 heures.

Trésorier, tous les vendredis, de 17 à 19 heures.

Secrétaire, tous les samedis, de 17 à 19 heures.

La correspondance doit être adressée directement au secrétaire, le P Noir Louis, 12, rue des Petits Carreaux, Paris 12e.

Pour la Société : Le Bureau. »

La cayenne de Paris est prise en main à partir de 1939 par une nouvelle génération de compagnons boulangers :

– Jardon Louis, Bordelais l’Ami du Silence, reçu à Paris à la Saint-Honoré 1931, P.E.V. en 1939 âgé de quarante-sept ans ;

– Liffray André, Blois la Bonne Résistance, reçu à Paris à Noël 1935, S.E.V. en 1939 âgé de vingt-quatre ans ;

– Monterus Antonin, Clermont le Résolu, reçu à Paris à Pâques 1931, rouleur âgé de vingt-huit ans ;

– Noir Louis, Lyonnais l’Étoile du Devoir, reçu à Paris à Noël 1934, secrétaire en 1939, âgé de vingt-six ans ;

– Michel André, Normand l’Ami des Arts, reçu à Paris à la Saint-Honoré 1938, secrétaire en 1940, âgé de vingt ans.

Ces jeunes compagnons marquent une véritable rupture avec le compagnonnage du XIXe siècle dont l’activité principale était le placement des ouvriers. Nous pouvons considérer que le XIXe siècle pour les compagnons boulangers du Devoir se termine tardivement en 1939 avec cette disparition des bureaux de placement et la centralisation.

Le XXe siècle commençant, lui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec la mise en place des premiers cours de boulangerie.

À droite, « TELEPHONE », le « fameux » siège de la rue Charlot.

Bureau de placement des compagnons boulangers du Devoir de Paris – Coll. C. Cheutin.

Extrait du livre « Le pain des Compagnons » L’histoires des compagnons boulangers et pâtissiers

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D.