Pour le compagnon, le Devoir est une façon d’être, de penser, de vivre, enseignée et forgée par les différents rites d’initiation et le Tour de France. Chez les compagnons boulangers et pâtissiers et au sein d’autres compagnonnages, ce Devoir est aussi un rite de reconnaissance extérieure pouvant être pratiqué en présence d’observateurs profanes.

Aux origines du Devoir

Très proches du rite du Devoir des compagnons boulangers et pâtissiers, nous avons les cinq points parfaits de la maîtrise utilisés en franc-maçonnerie, constitués de déplacements physiques, de gestes, d’attouchements, de baisers et de questions-réponses.

Voici de longs extraits d’une étude de Laurent Bastard sur ces cinq points parfaits de la maîtrise, permettant d’émettre une hypothèse sur leur origine, hypothèse qui, à ce jour, n’a rencontré aucune opposition des milieux maçonniques et compagnonniques.

À l’évidence, tous les corps de métier compagnonnisés pratiquaient au XIXe siècle un rite de reconnaissance analogue au rite des cinq points parfaits de la maîtrise utilisé en franc-maçonnerie, à en juger par les multiples représentations des dessins, aquarelles et lithographies de cette époque. Cette sorte d’accolade est représentée sur des scènes de conduite ou sur des scènes de reconnaissance en route ou sur un chantier.

Le rite se décline en plusieurs phases selon les circonstances et les sociétés de métiers considérées.

Des variantes existent, des altérations probablement aussi, dans la position des mains, des chapeaux sur l’oreille (pour que les mots ne soient pas entendus), des pieds surtout, tantôt placés l’un contre l’autre, tantôt décalés pour se placer dans les espaces délimités par deux cannes en croix posées sur le sol. Dans tous les cas, il s’agit bien d’un rite de reconnaissance (échange de mots et de signes) et de fraternité (les compagnons boivent bras dessus, bras dessous). Le rite prend le nom assez général de « guilbrette », mais les compagnons passants tailleurs de pierre l’appellent « la tombée », et les charpentiers disent « boire en drilles ». Les boulangers, les selliers, les couteliers et beaucoup d’autres disent aussi, de façon absolue « faire le Devoir », ce qui atteste son importance au sein des compagnonnages. C’est bien qu’il s’agit d’un rite essentiel et commun à tous ces groupements.

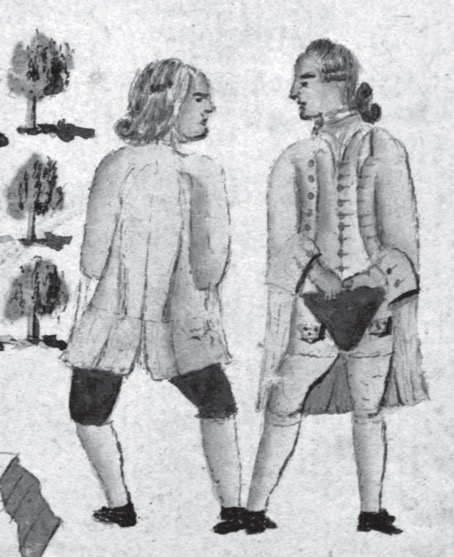

Si la partie finale du rite qui consiste à boire du vin rouge en croisant les bras peut bien être un substitut du rite fraternel des mélanges des sangs, comme le pensait Roger Lecotté, la partie préliminaire qui consiste à se reconnaître, s’apparente nettement à celui des cinq points du compagnonnage (conservons le terme d’origine de préférence à celui dit « de la maîtrise », plus tardif). Si l’on écarte les représentations du XIXe siècle que l’on pourrait suspecter d’imitation maçonnique, les plus anciennes que nous connaissions s’échelonnent du tout début du XVIIIe siècle (entre 1700 et 1721) jusqu’en 1782, la plupart sont issues des archives des compagnons tailleurs de pierre du Devoir d’Avignon. (Reproduites par L. Bastard et J.-M. Mathonière dans Travail et Honneur 1995).

Toutes se rapportent aux compagnons passants tailleurs de pierre du Devoir et figurent sur les entêtes de leurs rôles (règlements) parmi de belles compositions en couleurs associant des scènes de travail, des éléments d’architecture et des figures mythologiques. La plupart intègrent une scène de rencontre entre un compagnon arrivant, en redingote, et un compagnon sédentaire, en tenue de travail, sur un chantier.

Sur trois d’entre eux, on distingue nettement la position des pieds droits de l’arrivant et du sédentaire, placés l’un contre l’autre, au début du rite de reconnaissance. Le rôle de Marseille (1777) est encore plus explicite puisqu’il nous montre les deux compagnons pied droit contre pied droit, s’embrassant (ou s’échangeant les mots), une main sur le milieu du dos. Nous sommes donc en présence d’un rite analogue au rite maçonnique des cinq points du compagnonnage.

De surcroît, sa pratique au sein des tailleurs de pierre est, semble-t-il, la plus proche du rite décrit par le manuscrit des Archives d’Édimbourg. Ce n’est pourtant pas chez les tailleurs de pierre que nous avons rencontré la forme la plus ancienne du rite.

Pour mémoire, signalons aussi les trois dessins de « lutteurs » figurant dans le carnet de Villars d’Honnecourt. S’agit-il de lutteurs ou bien de compagnons tailleurs de pierre en reconnaissance ? La position des pieds et des mains pourrait le laisser penser.

Pour mémoire, signalons aussi les trois dessins de « lutteurs » figurant dans le carnet de Villars d’Honnecourt. S’agit-il de lutteurs ou bien de compagnons tailleurs de pierre en reconnaissance ? La position des pieds et des mains pourrait le laisser penser.

Le début de la « tombée » ou reconnaissance chez les compagnons passants tailleurs de pierre. Rôle d’Avignon, 1773, détail. Cliché Jean-Michel Mathonière.

Il en est de même des sculptures figurant sur certains édifices religieux. Plusieurs chapiteaux romans montrent des lutteurs et des vieillards se tirant la barbe : il est douteux que les sculpteurs aient voulu représenter le rite des cinq points. En revanche, les deux personnages figurant sur la façade occidentale de Notre-Dame la Grande à Poitiers (XIIe siècle) se donnent une accolade qui rappelle celle des compagnons. Notons pourtant que leurs pieds ne sont pas l’un contre l’autre et que cette sculpture fait le pendant de celle de la chute d’Adam et Ève.

Il s’agirait d’une représentation de l’Amour de la réconciliation à la suite de la venue du Messie (Amour et Fidélité se rencontrent, Justice et Paix s’embrassent, Ps.84). Beaucoup plus troublante est cette petite sculpture figurant sur l’une des façades de l’église Saint-Sauveur de Caen (XVIe siècle), qui nous montre deux petits personnages coiffés d’un chapeau, se tenant par l’épaule et la ceinture, pied contre pied (mais c’est le gauche…).

On nous a signalé une sculpture du même type à Chartres, mais nous n’en avons pas d’image.

Si un rite similaire aux cinq points est attesté au sein des compagnonnages français, il l’est aussi au sein d’une société du même type, celle des compagnons imprimeurs. Nous établissons une nuance entre ces deux formes d’associations, car si les premiers se disent « du Devoir », se réfèrent à des fondateurs mythiques comme Maître Jacques, le Père Soubise ou Salomon, il n’en était pas de même, semble-t-il, en ce qui concerne les compagnons imprimeurs.

Ces derniers n’en formaient pas moins d’authentiques compagnonnages, c’est-à-dire des sociétés ouvrières du type initiatique, unies par des liens d’assistance et de fraternité. Leurs rites de réception au XVIIIe siècle nous sont connus par un opuscule de Nicolas Contat dit Le Brun, intitulé Anecdotes typographiques (1762).

Ce n’est cependant pas ce texte qui nous intéresse présentement mais un ensemble de documents antérieurs de deux siècles analysés par Nathalie Zemon Davis, et publié en 1966 dans « The Economic History Review » sous le titre « A trade union in sixteenth century France ».

L’auteur y étudie une association de compagnons imprimeurs lyonnais et parisiens connus sous le nom de Griffarins au XVIe siècle, à partir des archives des procès criminels et des registres du consistoire de Genève (1567). On y apprend notamment que l’initiation du compagnon était suivie de la communication des moyens de se reconnaître entre confrères.

Nathalie Zemon Davis écrit :

«On lui indiquait la salutation particulière et le mot de passe : l’attouchement des deux pouces droits ; l’étreinte réciproque des petits doigts de la main gauche (*) ; les pieds droits l’un sur l’autre ; puis chaque compagnon mordait l’oreille de l’autre en chuchotant : “vive les temps”. »

(*) Il faut noter que cette pratique d’attouchement des mains fut pratiquée par l’ensemble des compagnonnages au XIXe siècle, dont celui des boulangers. Elle suffisait à se faire reconnaître rapidement, en présence de « profanes ». Il y eut beaucoup de variantes chez les compagnons boulangers, comme d’ailleurs très probablement dans d’autres corps d’état. Nous rencontrons des triangles dessinés à l’aide du pouce sur le sommet de la main lors de la poignée de main, des croix, ou les fameux trois points. Cette pratique de reconnaissance rapide est aujourd’hui tombée en désuétude.

Ce rite a-t-il été révélé dans sa totalité aux juges genevois ? Y avait-il d’autres attouchements ? Quel sens accorder à la formule « Vive les temps » ?

Nous ne pouvons, pour le moment, que rapporter ce que nous en dit Nathalie Zemon Davis. Quoi qu’il en soit, de par sa date (1567), ce rite de reconnaissance est le plus ancien qui nous soit connu, aussi bien au sein des compagnonnages que des associations de francs-maçons.

Bien qu’il diffère encore de ce que nous savons des uns et des autres, il n’en atteste pas moins la permanence de trois éléments : un attouchement manuel, la position des pieds et la transmission de bouche-à-oreille, dans cette position, des mots de reconnaissance.

Pour conclure, nous ne pouvons que constater l’existence d’une pratique rituelle de reconnaissance partagée par des associations de gens de métiers français et anglo-saxons.

Ce que l’on connaît des compagnonnages du Devoir sous l’Ancien Régime permet d’affirmer que leurs règles et leurs rites étaient profondément imprégnés de liturgie chrétienne. Ces sociétés constituaient des formes de confréries d’ouvriers dont la vocation d’assistance mutuelle était la mise en application des préceptes évangéliques d’amour, de charité, et de partage.

Leurs rites et leurs symboles dénoncés par la Sorbonne au XVIIe siècle comme parodiques et sacrilèges, étaient tous inspirés de la messe, du partage du pain et du vin, des passages de l’Ancien et du Nouveau Testament, etc. Du nombre sont le baptême, l’adoption d’un nouveau nom, l’absorption d’une boisson amère, des rites de tentation, des épreuves physiques brutales, etc. Le Christ est non seulement la parole, le modèle, mais aussi le sujet des rites de réception puisque le candidat revit symboliquement sa vie et les épisodes de sa Passion.

En dépit d’une laïcisation progressive des rituels, due à la fois aux attaques de l’Église et aux changements de mentalités après la Révolution, les aspects christiques des compagnonnages perdureront jusqu’à nos jours, sous une forme plus ou moins atténuée selon les métiers.

Or, comment ne pas s’interroger ? Si les rites des compagnonnages français trouvent leur sens par référence au christianisme, n’en serait-il pas de même au sein de la franc-maçonnerie opérative et de celle qui lui a succédé, même sous une forme atténuée ?

À lire le Cook, le Regius, et le manuscrit Grande Loge on en est convaincu. Le manuscrit William Watson, le Dumfries et le Graham, pourtant postérieurs, attestent encore cette présence du christianisme, et même du catholicisme, comme fondement des rites et des symboles maçonniques.

De plus, Stevenson rapporte qu’un rite de réception (disons plutôt d’intégration) constitué d’un simulacre de baptême avec du vin ou du whisky, était en usage au sein d’un grand nombre de groupements plus ou moins formels. Ce rite, le « brothering » ou « lavage de tête », était pratiqué aussi par les maçons et les charpentiers (à Peebles, en 1684) et au sein de la loge de Scone, en 1741. Même sous une forme dégénérée, il s’agissait bien de la reprise d’un rite fondamental du christianisme.

Il est donc vraisemblable qu’un bon nombre de rites ont été directement inspirés, comme ce fut le cas au sein des compagnonnages français, par la vie du Christ et la liturgie catholique. Sans doute les associations de maçons anglais et écossais ont-elles agencé ces matériaux sous une forme atténuée, moins ouvertement christique que sur le continent, et chaque type d’association forgeant ainsi sa spécificité selon le contexte culturel et l’évolution religieuse du pays où elle se développait. La remarque vaut aussi pour les compagnonnages germaniques.

Mais dans tous les cas, force est de constater qu’il existe des similitudes de formes et de sens qui ne s’expliquent pas tant par une transmission que par des fondements communs. Et en l’occurrence ces fondements sont chrétiens.

Plutôt que de continuer à rechercher d’improbables traces d’une transmission des rites compagnonniques français aux maçons anglais, il est beaucoup plus utile de cerner les points communs à tous les maçons et tailleurs de pierre médiévaux : d’abord l’exercice d’un métier qualifié, ensuite l’itinérance et enfin l’appartenance à la chrétienté. Ce sont ces caractères qui doivent expliquer, pour une large part, la présence de formules d’identification et la pratique de rites christiques.

Compte tenu de tout ce qui précède, venons-en à présent à une tentative d’explication des cinq points du compagnonnage. Les tailleurs de pierre et maçons construisent les édifices religieux et leurs rites sont profondément inspirés de la vie du Christ. Chez les compagnons tailleurs de pierre français du Saint Devoir de Dieu, l’appartenance à la religion catholique précède d’ailleurs toute autre condition d’admission au sein du compagnonnage.

Ces compagnons, nous l’avons déduit d’un certain nombre d’informations, pratiquent une cérémonie de réception qui assimile le candidat au Christ enveloppé dans son linceul. Il est placé dans un tombeau puis il est ensuite relevé par ses coteries, selon le schéma initiatique classique d’une mort symbolique suivie d’une renaissance (il n’est pas sans intérêt de remarquer que la fête principale des compagnons passants tailleurs de pierre est l’Ascension, qui constitue l’élévation suprême).

Une belle image de la confrérie parisienne des compagnons tailleurs de pierre, datée de 1686, nous montre plusieurs saints, dont saint Louis, assistant à l’Ascension du Christ dont il ne subsiste que la trace des deux pieds sur un rocher. Nous avons bien là le relèvement d’un cadavre, qui n’est plus celui de Noé ni d’Hiram, comme dans les versions maçonniques tardives et substituées, mais bien celui du Christ ! Le rituel des compagnons tourneurs du Devoir (1731) indique que l’aspirant est dévêtu et étendu sur une table, couché sur son habit. S’il en est ainsi, c’est qu’il est ensuite relevé par les trois compagnons qui président à la cérémonie. Les règles des jolis compagnons tourneurs et la sentence de la Sorbonne (1655), reproduite par E. Coornaert dans son livre sur les compagnonnages (1966) sont sans équivoque sur le caractère chrétien des rites compagnonniques.

Gravure publiée en 1686 par la confrérie parisienne des compagnons tailleurs de pierre.

Si l’on se réfère aux documents maçonniques les plus anciens, force est de constater que le contenu et le sens de ce rite comportent des variantes qui ne permettent pas, de prime d’abord, d’en déterminer la forme originelle.

Passons donc en revue les sources documentaires (Textes publiés en 1992 par les Cahiers de L’Herne, sous le titre : Franc-maçonnerie documents fondateurs.)

Le manuscrit des Archives d’Édimbourg (1696) semble le plus ancien à en faire état. On y lit : « Combien y a-t-il de points du compagnonnage ? Cinq, à savoir : pied à pied, genou à genou, cœur à cœur, main à main, et oreille à oreille. Faites alors le signe du compagnonnage et serrez la main et vous serez reconnu pour un véritable maçon. » Les mots sont dans les premiers livres des Rois, Chap. 7, v. 21 et dans le deuxième livre des Chroniques, chap. 3, derniers versets.

Le manuscrit Chetwode Crawley (vers 1700) indique : « Question : Combien y a-t-il de points du compagnonnage ? Réponse : Cinq, à savoir, pied à pied, genou à genou, cœur à cœur, main à main, oreille à oreille. »

Le manuscrit Sloane N° 3329, que l’on situe autour de 1700, est plus détaillé : « Ils ont un autre mot qu’ils appellent le mot du maître et c’est Mahabyn, qu’ils divisent toujours en deux mots. Ils se tiennent debout l’un contre l’autre, poitrine contre poitrine, les chevilles droites se touchant vers l’intérieur, en se serrant mutuellement la main droite par la poignée de main de maître, l’extrémité des doigts de la main gauche pressant fortement les vertèbres cervicales de l’autre, ils restent dans cette position le temps de se murmurer à l’oreille l’un Maha et l’autre, en réponse, Byn. »

Le manuscrit de Trinity Collège (vers 1711) mentionne sobrement :

« Pour le maître, pressez la colonne vertébrale, mettez votre genou entre les siens, et dites Matchpin. »

L’examen d’un maçon (1723) évoque six points : « Combien de points existe-t-il dans le compagnonnage ? Six : pied à pied, genou contre genou, main dans la main, oreille contre oreille, langue à langue, cœur contre cœur. »

La discordance entre les textes antérieurs n’est sans doute qu’apparente. Il y a bien les cinq points d’attouchements classiques, le sixième à savoir, langue à langue, n’étant en fait qu’une façon imagée de décrire la transmission du mot dans la position rituelle.

Plus loin le même texte décrit avec une certaine confusion, plusieurs modes de reconnaissance : « En rencontrant un frère, vous devez faire le premier pas du pied droit, le second du gauche, et au troisième vous devez avancer votre talon droit à l’intérieur du pied droit de votre frère. Alors posez votre main droite sur son poignet droit et tirez l’autre main de votre oreille droite à la gauche sous votre menton, alors il mettra sa main droite à sa côte gauche sous son cœur. »

Le rédacteur décrit ensuite la griffe puis poursuit : « Pour connaître un maçon en particulier, vous mettez votre talon droit à l’intérieur de son pied droit, passez votre bras droit sur son bras gauche, et votre bras gauche sur son bras droit. Alors faites une équerre sur votre médius, de son épaule gauche au milieu de son dos et ainsi jusqu’à la culotte. »

La Confession d’un maçon (vers 1727) rapporte également ce mode de reconnaissance. Pour savoir s’il y a un ou plusieurs maçons dans une compagnie que l’on rencontre sur la route, le rédacteur indique plusieurs méthodes, mots et gestes, dont celui qui nous est désormais familier : « On se met de soi-même main dans main, pied contre pied, genou contre genou, cœur contre cœur, oreille contre oreille et on dit :

« Je vous salue, que Dieu vous salue et fasse de vous un bon maître maçon, je suis un jeune homme, cherchant fortune, si vous pouvez m’en donner l’occasion, vous ferez une bonne action. »

Avec le manuscrit Graham (1726) et la divulgation de Prichard, Masonry dissected (1730), apparaît, fait nouveau, l’origine du rite. Les deux textes nous expliquent en effet que le rite de reconnaissance des cinq points n’est que la répétition d’un ensemble de gestes originels ayant permis le relèvement d’un cadavre : Noé, dans le manuscrit Graham, Hiram chez Prichard.

< L’accolade finale de la « tombée » des compagnons passants tailleurs de pierre. Détail du Rôle de Marseille, 1777.

< L’accolade finale de la « tombée » des compagnons passants tailleurs de pierre. Détail du Rôle de Marseille, 1777.

Bien qu’ils soient assez connus, reproduisons-le pour en montrer les similitudes et les différences. Le manuscrit Graham met en scène les trois fils de Noé : Sem, Cham et Japhet, désireux de recueillir un secret de leur père :

« Alors ils redressèrent le corps et le soutinrent en se plaçant avec lui pied contre pied, genou contre genou, poitrine contre poitrine, joue contre joue et main dans le dos…

Ils s’écrièrent alors : « Aide-nous, ô Père » et chacun prononça une phrase en lien avec l’état de décomposition du cadavre. »

Plus loin le manuscrit mentionne parmi les Secrets de la franc-maçonnerie : « Puis en plein et total accord avec cela, suivent les cinq points des compagnons francs-maçons qui sont : pied contre pied, genou contre genou, poitrine contre poitrine, joue contre joue, et main dans le dos. »

Ces cinq points font référence aux cinq principaux signes qui sont : la tête, le pied, le corps, la main et le cœur, et aussi aux cinq points d’architecture ; également aux cinq ordres de maçonnerie. Ces points tirent leurs forces de cinq origines, une divine et quatre temporelles, qui sont les suivantes : Premièrement le Christ, la tête et la pierre d’angle, deuxièmement Pierre appelé Cephas, troisièmement Moïse qui grava les commandements, quatrièmement Betsaleel, le meilleur des maçons, cinquièmement Hiram qui était rempli de sagesse et d’intelligence.

« Comment Hiram fut-il relevé ? — comme le sont tous les autres maçons lorsqu’ils reçoivent le mot du maître. — comment cela ? par les cinq points du compagnonnage. — que sont-ils ? — main à main, pied contre pied, joue contre joue, genou contre genou, et main dans le dos. »

De cet inventaire dégageons quelques remarques. La première repose sur la constance d’un rite de reconnaissance constitué de cinq points d’attouchements corporels. À travers huit textes s’échelonnant de 1696 à 1730 (et il y en a probablement d’autres), on constate que ce rite est considéré comme l’un des principaux moyens de reconnaissance entre maçons.

C’est dans cette position que s’échangent le ou les mots qui permettent de s’identifier auprès d’un frère, qu’il s’agisse d’un compagnon ou d’un maître maçon.

La seconde remarque porte sur le caractère variable du rite. Répété de manuscrits en divulgations, il n’en comporte pas moins des variantes portant sur les points d’attouchements (le pied, le genou, la main, le cœur, l’oreille) la poitrine et la joue pouvant être considérées comme équivalentes aux deux derniers, mais aussi le dos, la colonne vertébrale, les vertèbres cervicales, voire le bras droit et le bras gauche, et sur les mots transmis dans cette position.

D’autres variantes beaucoup plus importantes concernent l’origine supposée du rite : le relèvement du cadavre de Noé et celui d’Hiram. Enfin, le manuscrit Graham établit une correspondance entre les cinq points et les cinq parties du corps, les cinq points d’architecture, les cinq ordres de maçonnerie (faut-il entendre les cinq ordres d’architecture ? il y aurait alors redondance) et, enfin, les place en relation avec cinq personnages plus ou moins liés à la franc-maçonnerie : le Christ (la pierre d’angle), Pierre (c’est sur cette pierre, etc.), Moïse (qui grava les commandements), Betsaleel (le meilleur des maçons), et Hiram (l’architecte du temple).

Il semble qu’il y ait eu chez les rédacteurs des textes les plus anciens le souci de transmettre un rite maçonnique essentiel, mais plus ou moins altéré, dont le sens devait être à l’origine suffisamment évident pour se passer de commentaires explicatifs – à moins que sa signification même imposât le secret. À partir des années 1720 apparaît la nécessité de lui associer une origine, de l’expliquer, de le justifier. Les origines proposées (le relèvement de Noé puis d’Hiram) sont-elles issues de vieilles traditions opératives, sont- elles restituées au lecteur ?

En d’autres termes, si le rite a bien quelque rapport avec le relèvement d’un corps, le fait que l’on y associe tantôt Noé et tantôt Hiram, n’indique-t-il pas une hésitation dans la recherche d’un personnage adéquat ?

Le Graham et le Prichard n’auraient rapporté qu’une partie du récit fondateur, à savoir le relèvement d’un cadavre. Mais, est-ce par oubli de la véritable origine du rite, est-ce par souci de conserver secrète cette origine, ou est-ce, plus vraisemblablement, par volonté délibérée de ne pas heurter les consciences ?

Les rédacteurs des rituels du début du XVIIIe siècle ont substitué au Christ des personnages de l’Ancien Testament : Noé puis Hiram. C’était un pas de plus vers la déchristianisation des rituels et l’élaboration d’une maçonnerie de type Salomonien… Si le Christ est bien celui qui a été relevé en la personne du compagnon tailleur de pierre lors de sa réception, ce dernier se fera reconnaître de ses frères par cinq points d’attouchements qui sont nécessairement, eux aussi, en relation avec la vie du Christ.

De quoi peut-il s’agir ? Nous pensons – mais ce n’est qu’une hypothèse – qu’il pourrait s’agir des cinq plaies du Christ. L’idée nous a été suggérée par la visite de l’église de L’Hôpital-Camfrout, et par le calvaire dit « Croix de Ruliver », à Logonna-Daoulas (Finistère).

Ces deux communes ont été, du XIVe siècle jusqu’aux années 1930, des sites très importants de carrières de kersantite, pierre grise, de taille aisée, propre à la statuaire. C’est de cette pierre que sont issus les plus beaux calvaires et les plus beaux portails de l’ouest Bretagne.

Or ces deux communes renferment ce qu’une tradition locale, malheureusement non confirmée par des textes, désigne sous le nom de blason des carriers. À peu près semblables, ces deux blasons sculptés au XVIe siècle représentent un ange tenant la couronne d’épines du Christ, la croix, le cœur, deux mains et deux pieds percés.

Sur celui de l’église on distingue, en outre, la lance qui perça le cœur du Christ et trois clous. Le culte des cinq plaies se propage dès le XIIIe siècle, et au XVe siècle des confréries se créent sous ce vocable.

Une importante iconographie se développe au XIVe siècle, à partir des instruments de la Passion, puis évolue avec la seule présence des cinq plaies associées au monogramme IHS.

Le cœur ouvert par la lance (le Sacré-Cœur) y occupe une position centrale. Ce type de symbolisme, qui accorde une place éminente au cœur, serait parfaitement en cohérence avec les valeurs du compagnonnage des tailleurs de pierre et celle du grade de compagnon franc-maçon.

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS