L’accrochage du bouquet aux cinq couleurs, à la façade du restaurant de la rue de la Serpe, à Tours, ancien siège des compagnons boulangers et siège actuel de la Fédération Compagnonnique des Métiers du Bâtiment, lors de la Saint-Honoré 2012 des compagnons boulangers et pâtissiers restés fidèles au Devoir.

Saint-Honoré est le saint patron des boulangers et se fête le 16 mai, ce que nous savons un peu moins c’est qu’il est aussi l’un des nombreux patrons des fleuristes.

Saint-Honoré est le saint patron des boulangers et se fête le 16 mai, ce que nous savons un peu moins c’est qu’il est aussi l’un des nombreux patrons des fleuristes.

La légende rapporte que dès son plus jeune âge, l’enfant témoigna de pieuses dispositions, les prières et le jeûne faisaient ses délices. On lui donnait pour maître saint Béat, évêque d’Amiens. À la mort de son père spirituel survenue vers 554, le peuple et le clergé, le désignèrent pour lui succéder. Comme il refusait cet honneur, un rayon céleste et une huile mystérieuse descendirent sur sa tête, signe de la volonté divine. Il se trouva ainsi miraculeusement consacré.

Pendant ce temps, sa nourrice était occupée à cuire le pain dans le fournil du château paternel. Au récit de ce prodige, surprise et incrédule, la vieille femme s’écria, en manière de défi, qu’elle croirait en ces paroles insensées si le fourgon – outil pour travailler les braises – qu’elle venait de jeter sur le sol prenait racine.

Elle laissa tomber son outil, qui aussitôt se répandit dans le sol, se ramifia, se transforma en mûrier et se couvrit de fleurs et de feuilles. C’est pour cette raison que les fleuristes l’adoptèrent également comme saint patron.

< Bouquet de la Saint-Honoré 2018, au siège de la Société des Compagnons Charpentiers des Devoirs du Tour de France, 161 avenue Jean Jaures, 75019 Paris.

Lors de la fête de la Saint-Honoré, les compagnons boulangers du Devoir pratiquent un rite particulier nommé : la « pose du bouquet » (seuls à pratiquer ce rite au sein des compagnonnages contemporains), bouquet arrosé de vin et à l’aide d’une ficelle, hissé et accroché sur la façade de la maison de leur Mère, leur siège.

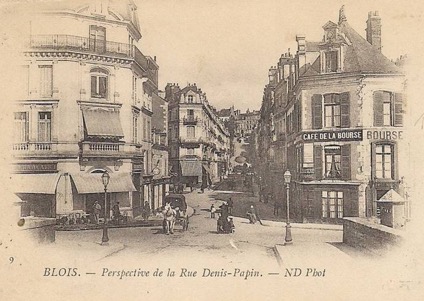

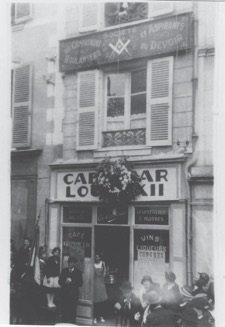

La pose du bouquet devant l’établissement (le Café Louis XII) de Mme Caillaux, Mère des compagnons boulangers de Blois, vers 1934.

Quelles sont les origines de ce rite ? Le boulanger du XIXe siècle est très proche du meunier, il fait partie du paysage rural, c’est de ce côté que nous allons commencer à chercher.

Le mois de mai, dans la société rurale, était d’abord celui des rituels agraires de fécondité, de fertilité et de protection des récoltes. Les Rogations, qui avaient pris la place, au XIe siècle, de la fête romaine des Robigalia, célébrations cultuelles pour la protection des céréales contre les maladies, se déroulaient les trois jours précédant l’Ascension, et en constituaient le point fort.

Les fidèles observaient traditionnellement à cette période un jeûne afin de se préparer à la célébration de l’Ascension et les prêtres bénissaient les cultures. Une procession était alors organisée et devait emprunter différents chemins autour des cultures pour assurer la protection divine de tout le territoire.

Le bouquet le plus connu de la paysannerie est celui de moisson, il existe déjà depuis plus de 5 000 ans. On le trouve dans le monde entier sous des formes variées. Il est généralement symbole de fertilité. La dernière gerbe de moisson coupée, on en faisait une figurine, ce qui donnait lieu à des festivités et des cérémonies rituelles.

Cérès, déesse de la moisson, et Cybèle personnifiant la nature sauvage, vivaient, pensait-on, dans les figurines tressées dans les épis mûrs que l’on gardait à l’abri l’hiver durant, pour les protéger des rudesses de la saison. Au printemps, on avait coutume de les jeter dans les champs pour que les déesses favorisent la germination du grain.

On a longtemps cru à un esprit du blé qui se logeait dans la der- nière gerbe de moisson, et on l’a matérialisé sous la forme d’une vannerie à l’image de l’homme ou d’un animal symbole tel que le coq ou le chien.

Ces bouquets racontent les mille rites qu’inventaient les hommes pour se concilier les dieux et s’assurer de la fécondité du sol. Ces objets servaient aux sacrifices et au culte rendu à une divinité agraire. On en a retrouvé des spécimens sous forme d’anges au Mexique, en Allemagne et en Scandinavie on réalisait aussi des objets décoratifs avec du blé. En Bulgarie, on en fait avec du maïs.

Les bouquets de moisson, de formes diverses, sont composés de tiges d’orge ou de blé, ramassées encore vertes avant les moissons. Ils sont ensuite ornés de fleurs séchées et de rubans. Tressés ou liés, très populaires jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans certaines régions, notamment en Normandie, ils évoquent les gerbes traditionnellement offertes par les ouvriers à la femme du cultivateur après les moissons, ce qui rappelle fortement la pose du bouquet des compagnons boulangers, ce bouquet offert symboliquement (l’ornement de sa demeure) par des ouvriers boulangers à leur « patronne », leur Mère.

Par ailleurs, dans l’Oise, il existait jusqu’au début du XXe siècle, une tradition extrêmement répandue dans le Vexin français : la pose annuelle, à la façade des cafés, d’un pétillon (bouquet formé de fleurs sauvages) décoré, qui tenait lieu d’enseigne et qui ne va pas sans rappeler la pose du bouquet de la Saint-Honoré sur la façade du bistrot ou de l’auberge, siège des compagnons boulangers. En Lorraine, on l’offrait à la maîtresse de maison, décoré de fleurs et de rubans.

Dans le Pas-de-Calais, on lui ajoutait des bleuets et des pavots, et après bénédiction du curé, le bouquet était offert à la maîtresse de maison et suspendu au plafond de la chambre.

Les rubans qui décoraient ces objets traditionnels avaient diverses significations :

- Le rouge représentait le coquelicot et la chaleur.

- Le vert : le printemps et la fécondité.

- Le bleu : le bleuet et la vérité.

- Le jaune : le blé et la déesse Cérès (la déesse romaine de l’agriculture, des moissons et de la fécondité).

- Le blanc : le lys et la pureté.

- Le marron : la terre.

L’utilisation de rubans de différentes couleurs pour orner ces bouquets n’est pas sans rappeler les rubans aux cinq couleurs qui ornent certains bouquets compagnonniques, il n’y a qu’un pas pour les introduire dans la symbolique compagnonnique boulangère.

Lorsque le bouquet compagnonnique ne possède pas de rubans aux cinq couleurs, il est composé de fleurs de différentes couleurs qui rappellent les cinq couleurs compagnonniques du Devoir : bleu, blanc, rouge, jaune et vert.

En 1947, suite à leur adhesion à l’A.O.C.D.D., les compagnons boulangers et pâtissiers remplacent leurs cinq couleurs de type Audebaud portées à la boutonnière par une seule couleur de velours jaune, reposant sur l’épaule droite et passant sous le bras gauche.

Le bouquet d’immortelles des compagnons boulangers et pâtissiers orné de cinq rubans aux cinq couleurs symboliques sera désormais le seul moyen « matériel » qui permette aux compagnons boulangers et pâtissiers du Devoir A.O.C.D.D. de leur rappeler leur légendaire « Maître Jacques ».

Grande couronne de végétaux, сongrès de Lyon, 28.29.30 avril et 1er mai 1965.

Bouquet de fin d’ouvrage, dit bouquet final

Le bouquet final est une tradition des corporations du bâtiment, qui consiste à marquer l’achèvement du gros œuvre d’une construction par la pose d’un branchage ou d’un arbre décoré de fleurs et de rubans, en haut de la structure. Cette tradition serait d’origine scandinave à l’époque où les bâtisses étaient toutes en bois, tradition issue des vieux cultes de l’arbre, lorsqu’un arbre était abattu pour une construction, on conservait une de ses branches pour orner la maison, par respect pour l’esprit de l’arbre sacrifié, et pour s’assurer sa protection.

La pose du bouquet final, bien installée en France jusqu’au milieu du XXe siècle est tombée en désuétude. La cérémonie se dérou- lait de la façon suivante : un ouvrier tiré au sort grimpait au sommet de l’édifice pour y attacher un branchage orné de fleurs et de rubans, sous les acclamations de ses collègues. Puis les ouvriers portaient en délégation deux gros bouquets de fleurs chez le bailleur d’ouvrage et l’entrepreneur, qui les acceptaient en échange de quelques pièces. Cette cérémonie marquait formellement et joyeusement la fin du chantier.

Aux États-Unis, la tradition appelée « topping out » est toujours vivace pour les constructions importantes utilisant des structures métalliques, grands immeubles, ponts, etc. La cérémonie accompagne la mise en place de la dernière poutre métallique de la structure, quand la hauteur maximum de celle-ci est atteinte. Sur cette poutre, signée par les bâtisseurs, on place un sapin, accompagné d’un drapeau américain. Le tout est accompagné d’une petite fête ou célébration. Les compagnons boulangers se sont-ils inspirés de cette coutume ? Peut-être, en partie et inconsciemment.

Évolution

Le bouquet de Saint-Honoré a évolué. Les plus anciennes archives photographiques à son sujet (1920) nous informent qu’il était composé d’une couronne de feuillage montée sur une structure de bois et agrémenté de fleurs et de rubans aux cinq couleurs des compagnons boulangers du Devoir.

Le bouquet de Saint-Honoré a évolué. Les plus anciennes archives photographiques à son sujet (1920) nous informent qu’il était composé d’une couronne de feuillage montée sur une structure de bois et agrémenté de fleurs et de rubans aux cinq couleurs des compagnons boulangers du Devoir.

Puis, cette couronne, après « Le Devoir » était hissée sur la façade de la maison. Au musée du Compagnonnage de Tours, un bouquet de Saint-Honoré sur socle est exposé, vu sa forme, celui-ci devait être posé sur le rebord de la fenêtre du premier étage de la maison de la Mère.

La dernière cayenne à pratiquer la couronne fut celle de Bordeaux jusque dans les années 1970.

Les autres cayennes adoptant un simple bouquet de fleurs représentant les cinq couleurs, la cou- ronne et les rubans furent abandonnés.

Entre les deux guerres, il est officiellement décidé que le bouquet serait une couronne posée sur une table pour accomplir le rite du Devoir, de nos jours, le bouquet est posé au sol à proximité des compagnons effectuant ce rite.

< Bouquet de Saint-Honoré 1900-1920, musée du Compagnonnage, Tours.

Le bouquet est accroché au-dessus de la porte d’entrée,

du siège des compagnons du Devoir (A.O.C.D.D.),

1 place Saint-Gervais à Paris, Saint- Honoré 1965.

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS