Ferrage des bagnards pour le départ de la chaîne.

Le quotidien du forçat

Après avoir eu un aperçu des condamnations appliquées, découvrons maintenant la vie du forçat, de son arrivée au bagne, de sa vie quotidienne, et de son départ, bien souvent dans une boîte rectangulaire en sapin…

Les forçats arrivaient à pied, ayant effectué des dizaines et des dizaines de kilomètres, chaînes autour du cou, en groupe de 24, les plus « chanceux » étaient transportés sur des charrettes. À leur arrivée, ils étaient tondus, les cheveux coupés en escalier pour faciliter son repérage en cas d’évasion.

On lui brûlait tous ses vêtements, de sorte qu’une éventuelle maladie ne puisse se déclarer et contaminer les occupants du bagne. Vêtus d’une casaque de laine rouge, d’un pantalon de toile jaune, et d’une paire de souliers ferrés sans chaussettes, ils portaient aussi un bonnet de laine, dont la couleur indiquait la durée de la condamnation : le bonnet rouge pour les condamnés à temps, et le bonnet vert pour les « perpètes », condamnés à perpétuité.

Une plaquette de fer-blanc, portée sur la casaque, le gilet et le bonnet, indiquait le matricule du condamné. Ceux qui travaillaient à l’extérieur recevaient également une vareuse de laine grise. Ensuite, on enchaînait, ou accouplait (en argot on appelait cela le mariage) les forçats deux à deux, toujours un ancien à un nouveau venu. Pour cela, on rivait un anneau métallique autour de la jambe droite du condamné.

À cet anneau, on rivait une chaîne de neuf maillons d’environ 16 centimètres et lourde de sept à onze kilos, que l’on fixait à sa ceinture. On réunissait les deux chaînes par trois anneaux de fer, appelés organeaux. Deux forçats ainsi accouplés étaient appelés « chevalier de la guirlande ».

Un forçat qui montrait une bonne conduite pouvait, après quatre ans, être mis à la chaîne brisée, aussi appelée la demi-chaîne : on rompait les organeaux, le forçat ne gardait ainsi que la moitié de la chaîne, c’est-à-dire neufs maillons. Chaque matin et chaque soir, les bagnards devaient tendre leurs jambes au rondier, qui frappait les fers avec un marteau. Ainsi, par le son émis, le gardien savait si une lime avait mordu le métal.

Les bagnards couchaient sur de grands bancs de bois au bout desquels se trouvaient des anneaux de fer auxquels on les enchaînait pendant la nuit. On n’accordait des couvertures ou des matelas qu’aux condamnés ayant une bonne conduite. Les salles n’étaient chauffées que pendant les plus froids mois de l’hiver. La nourriture se composait de pain noir, de fèves, de légumes secs, et les jours de travaux, de viande et de vin. Il était également permis de s’acheter des rations supplémentaires.

Les forçats travaillaient à des tâches différentes. Le travail était divisé entre « grande fatigue » et « petite fatigue ». La grande fatigue consistait aux travaux pénibles et souvent dangereux sur le port de commerce, dans l’arsenal, à la corderie, aux fourgons, dans les carrières.

Une lettre sur la casaque indiquait le lieu de travail. Ils furent employés à toutes sortes de travaux, ainsi l’hôpital de Saint-Mandrier (bagne de Toulon) fut construit par des bagnards. En 1865, une épidémie de choléra fit rage à La Seyne-sur-Mer.

Pour inhumer les corps et désinfecter les maisons, il fut fait appel aux forçats du bagne, les rares survivants furent grâciés. Un forçat de bonne conduite pouvait travailler à la petite fatigue qui était souvent attribuée en fin de peine, soit : dans l’hôpital, dans la cuisine, ou, s’il savait lire, dans quelques bureaux du bagne, elle était rétribuée 5 centimes par jour.

Les forçats se levaient l’hiver à six heures, l’été à cinq heures et commençaient le travail une heure plus tard, ceci jusqu’à midi, ils déjeunaient dans leur salle pendant une heure. Puis, ils reprenaient le travail jusqu’à huit heures du soir (en hiver) ou jusqu’à neuf heures (en été).

Après le souper, les bagnards avaient droit à un moment de repos qu’ils mettaient à profit pour fabriquer des petits objets, qui se vendaient au bazar du bagne ou qu’ils vendaient eux-mêmes en ville – le bagnard enfermé au fond d’un cachot est un mythe – ce qui permettait d’améliorer l’ordinaire. C’est de ces bazars, que proviennent les superbes et très rares gourdes en noix de coco décorées d’allégories compagnonniques.

Le bazar du bagne de Toulon où sont vendues entre autres des gourdes en noix de coco confectionnées par les bagnards, chères aux compagnons de passage.

Avec une matière première ne coûtant rien, les noix de coco étant toutes simplement ramenées par les marins des côtes exotiques, les bagnards à l’aide d’outils très rudimentaires, réalisèrent de véritables chefs-d’œuvre. Leurs auteurs n’étaient pas forcément compagnons, il suffisait qu’un compagnon soit proche pour donner l’inspiration à son auteur.

Et en utilisant le thème compagnonnique, la vente était assurée, les compagnons de tous devoirs confondus étant friands de ce genre de souvenir. Ces gourdes ne sont pas exclusivement compagnonniques ; nous en trouvons d’autres ayant pour thème la vie militaire, la religion, la vie paysanne, ou bien encore, simplement la vie carcérale.

Les lois du bagne étaient strictes. Victor Hugo les résume, ainsi (Victor Hugo, Choses vues, Toulon, 1839.) pendant sa deuxième visite au bagne de Toulon : « Rébellion, meurtre sur un camarade ou tout autre, coups à un supérieur (depuis l’argousin jusqu’à l’amiral, depuis le mendiant jusqu’au pair de France) : la mort (Le coupable était guillotiné devant tout le bagne, genoux à terre et bonnet à la main. Le condamné s’avançait au bras de l’aumônier suivi de son cercueil porté par les pénitents.)

- Évasion ou la tentative, coups à un camarade, injures à un supérieur, vol au-dessus de cinq francs, etc., : 3 ans de prolongation de peine ou trois ans de la double chaîne (Mettre un forçat à la double chaîne signifiait enchaîner le forçat dans une salle séparée, au bout de son banc avec une chaîne pesant le double du poids d’une chaîne normale. Cette pièce depuis laquelle le bagnard ne sortait jamais, avant qu’il n’ait purgé sa punition était appelée « salle de la double chaîne ». Une autre punition était le boulet au pied, empêchant tout déplacement aisé.)

- Jurer, chanter, refus d’obéir, refus de travail, ne pas se découvrir devant un supérieur (c’est-à-dire devant quiconque passé), etc. : le cachot ou la bastonnade.» (La bastonnade était appliquée devant l’ensemble des bagnards. Le condamné était couché à plat ventre, torse nu, sur le « banc de justice ». Quatre forçats le tenaient par les bras et les jambes pour l’empêcher de se débattre. Un cinquième appliquait la bastonnade à l’aide d’une « garcette », corde tressée plate originaire des châtiments de la marine, ou d’une corde goudronnée terminée par un nœud. Quinze à soixante coups étaient donnés sur les épaules nues du condamné. Il arrivait très fréquemment que celui-ci passe une période à l’hôpital, suite aux sévères blessures.)

Les trois bagnes les plus importants furent :

Toulon, ouvert en 1748. En 1836, ce bagne comptait 4305 détenus : 1 193 condamnés à perpétuité, 174 à plus de vingt ans, 382 entre seize et vingt ans, 387 entre onze et quinze ans, 1 469 entre cinq et dix ans et 700 à moins de cinq ans. En 1854, une loi supprimant les bagnes est publiée pour les remplacer par la déportation en Guyane et en Nouvelle-Calédonie.

Toulon, qui ne servait déjà plus que de centre de transfert, fut fermé en 1873. Les bâtiments survécurent jusqu’en 1944, détruits par les bombardements. Des locaux occupés par les bagnards, il ne subsiste qu’un bâtiment appuyé sur un fragment de l’ancien rempart sud-est de la darse Vauban, conservé à titre de souvenir, ce bâtiment est utilisé comme restaurant pour le personnel de l’Arsenal.

Rochefort, ouvert en 1767, conçu pour interner 500 forçats et qui en abrita en réalité jusqu’à 2 500. Après la création des bagnes coloniaux, Rochefort fut le premier bagne vidé et il fermera ses portes en 1852. Quelques bâtiments subsistent encore aujourd’hui, occupés par une entreprise rochefortaise. La vie au bagne de Rochefort ne se distinguait sans doute pas de la vie des autres bagnes, sauf que l’on y dirigea principalement des condamnés à perpétuité.

Brest, construit entre 1749 et 1751, pouvait loger 400 à 500 forçats. Ce bagne identique dans son fonctionnement aux deux précédents, ne verra pas beaucoup de compagnons y séjourner de par sa situation géographique, la pointe de la Bretagne étant trop éloignée des conflits compagnonniques.

Cette région n’était pas visitée par la grande majorité des compagnons du tour de France. Il fut fermé en 1856, les conditions de vie étant jugées trop douces par rapport à celles des ouvriers. Le bâtiment fut démoli après la Seconde Guerre mondiale.

Déportations

En 1871 a lieu à Paris la tristement célèbre Commune. Des milliers de Parisiens trouveront la mort et d’autres milliers seront condamnés par le gouvernement de Versailles à la déportation en Nouvelle-Calédonie. Parmi ces déportés, deux compagnons du Devoir boulangers condamnés à la déportation simple, Louis Chéramy, Vendôme le Décidé, et Alexis François Chaussepied, Angevin le Vengeur du Devoir.

Déporté au sud de la Nouvelle-Calédonie, sur l’Île-des-Pins, Louis Chéramy, Vendôme le Décidé, y décède suite à la rupture des vertèbres cervicales dans un chahut avec un autre déporté, le 17 octobre 1875, à l’âge de 47 ans. Alexis François Chaussepied, Angevin le Vengeur du Devoir, sera amnistié et rapatrié par le Var. Il quitte Nouméa le 17 juin 1879. (Voir chapitre Les révolutions).

À l’aiguille, à l’encre bleue

Dans les locaux du bagne et des prisons, il existe un fructueux commerce, le tatouage. C’est peut-être entre quatre murs et derrière cinq barreaux que se fit tatouer le héros de l’histoire qui nous est contée par Dequoy, Blois la Fraternité, compagnon boulanger du Devoir, publiée le 27 mars 1898 dans le journal Le Ralliement. Orthographe et ponctuations ont été respectées :

« C.C. et ami Boudin,

Après t’avoir salué en C. du D. La présente est pour te prier de vouloir bien insérer dans le journal le Ralliement le petit récit que j’ai l’honneur de t’adresser. C’est dans mes vieux papiers que j’ai retrouvé ce que je t’envoie et si je désire qu’il soit imprimé dans l’organe compagnonnique c’est pour montrer combien notre Devoir a de force et de puissance, et s’il est encore aujourd’hui, comme je le présume, quelques officiers dans les rangs de l’armée Française enfants de Maître Jacques et du Père Soubise, je ne doute pas un seul instant que si le hasard voulû que le même faits vinssent à se présenter ; je crois même de toutes les forces de mon âme qu’eux non plus ne l’ont point oublié ce grand jour, ils s’empresseraient d’imiter ce digne et loyal colonel de l’Empire. À toi, mon cher Boudin, ma plus cordiale poignée de main. Dequoy L. dit Blois la Fraternité. »

Puissance du Devoir, histoire anecdotique – Bataille d’Iéna :

« Nous sommes en 1806 au temps le plus glorieux de Napoléon, nos armées sont victorieuses sur tous les points de l’Europe. L’ambition de ce grand capitaine n’a plus de bornes, aussi avaient-ils éparpillé dans tous les pays du continent des milliers d’artisans de tous les métiers. Nous sommes au soir de la bataille d’Iéna, la plus terrible et la plus sanglante de ce règne.

Plus de 20 000 hommes restèrent couchés sur le champ de combat. Parmi les blessés il y avait un pauvre malheureux qui était étendu dans un ravin, il râlait. Quelques camarades que la mitraille avait épargnés, s’approchèrent de lui et reconnurent en ce moribond un jeune fantassin, qui avait reçu dans le bras gauche une blessure quasi mortelle ; l’enflure allait toujours en augmentant et la plaie était d’une teinte violacée et noirâtre.

Mes amis, leur dit cette victime de l’ambition Napoléonienne, fendez la manche de ma tunique, et de ma chemise, je ne peux plus y tenir, ma souffrance est atroce, je sens que je vais mourir si loin de mon cher pays ; donnez-moi à boire ma poitrine est en feu. Au même instant un jeune troupier se mit à l’œuvre et notre pauvre agonisant respire plus à l’aise.

Un groupe de soldats qui venait d’échapper à une mort certaine s’était formé autour du patient, ce qui attire les regards du colonel de son régiment. Qu’est-ce qu’il y a là dit-il avec un certain ton de rudesse ? Mon colonel, disent tous ces braves cœurs, daignez vous approcher, car voilà un pauvre diable, qui ne va pas tarder à faire le grand voyage, si l’on ne lui prodigue pas aussitôt tous les soins nécessaires à sa triste position.

Le soleil éclairait encore pour quelques instants ce champ de carnage. Le bras du pauvre soldat mourant était nu. Le colonel daigna se baisser pour examiner l’horrible blessure ; à peine a-t-il aperçu ce bras bleui et sanguinolent qu’il recule comme stupéfait, faisant retirer les hommes qui entouraient ce triste tableau.

L’officier supérieur se baisse de nouveau tout près, mais tout près de l’oreille du blessé. « Qui es-tu soldat ? » lui dit tout bas le colonel. « Qui suis-je, mon colonel, hélas ! Pourquoi me questionnez-vous ainsi, ne voyez-vous pas que je suis un pauvre martyr et que si l’on tarde à me secourir, je suis perdu, dans quelques heures, il n’y aura plus qu’un cadavre. »

Mais l’officier est un brave cœur, il se souvient d’un grand jour, et il dit au mourant : « est-ce que par hasard j’aurais devant moi un compagnon du Devoir, car je viens d’apercevoir sur ton pauvre bras mutilé, un compagnon avec canne et couleurs, tatoué on ne peut plus joliment ».

« Oui, mon colonel, répond notre jeune héros, dont les yeux s’allumèrent soudain d’un éclat tout particulier, je suis compagnon toilier du Devoir et quoique à l’article de la mort, puisque vous voulez bien me le rappeler je vous le répète, je suis compagnon du Devoir et je m’en fais grand honneur ».

« Parlez plus bas, répond l’officier attendri, sache que quoique ton supérieur, je suis ton frère par le Devoir, je n’ai jamais oublié qu’un jour moi aussi je fus fait compagnon toilier du Devoir », et il lui tendit la main que le moribond s’empressa de serrer avec effusion, ils venaient de se reconnaître.

« Sois sans inquiétude, lui dit celui qui n’avait pas rougi de voir un frère dans cette humble victime couchée dans un terrain boueux et recouvert de sang Français, je vais te porter à l’ambulance où tu recevras tous les soins que nécessite ton piteux état. J’irai te visiter sinon tous les jours, mais autant de fois que je le pourrai de manière que mon service n’en souffre pas, car tu connais la discipline. Elle est au soldat ce que le Devoir est au compagnon ».

« Merci mille fois merci, mon colonel, répond notre mourant, si j’en reviens, je me ferai tuer pour vous ! »

Alors appelant quelques hommes qui l’avaient écarté pendant ce fraternel dialogue. « Allons, vous autres, dit-il d’un ton qui n’admettait pas de réplique, voilà un pauvre martyr de notre glorieux empereur, emportez-le à l’ambulance le plus doucement possible, car la moindre secousse pourrait déterminer une hémorragie dont les conséquences seraient la mort, vous l’entourerez donc de tous vos bons soins, et si j’apprends que vous ayez apporté le plus petit retard aux ordres donnés par monsieur le major, c’est moi qui me charge de votre avancement…».

Nos gaillards se tinrent pour sérieusement avertis, mais ils ne purent s’empêcher de se dire les uns aux autres : « Qu’est-ce que cet animal-là a bien pu faire au colon, car il avait les larmes aux yeux assurément, pourtant il n’est pas tendre, notre colon ; ça ne peut être son frère ; ils ne portent pas le même nom… »

Quelques semaines plus tard, notre homme était rétabli ; son colonel le prit à son service et fut heureux jusqu’à la fin de son congé, exempt de bien des soucis et rentra au sein de sa famille où il mourut dans une petite localité de Touraine, emportant avec lui le souvenir impérissable de ce brave et loyal colonel, qui dans un temps de grande tourmente n’avait point oublié le jour à jamais mémorable de sa réception !

Le récit que je fais ici est authentique, je le tiens dû nommé Francois-Alphonse Jouaffre, Compagnon toilier, décédé à Blois, le 4 juillet 1873, il m’a affirmé que le compagnon même qui en était le principal acteur le lui avait raconté en toute sincérité. Dequoy L, dit Blois La Fraternité, compagnon boulanger du Devoir Rue de la Garenne, 31, Blois. »

Les deux derniers

Les derniers cas particuliers de compagnons boulangers du Devoir face à la justice républicaine et à la justice compagnonnique sont les compagnons Maurice Lapérouse, Champagne la Belle Pensée de Troyes en 1924, et Albert Lafaurie, Landais le Fier Courageux de Bordeaux en 1946.

Lapérouse, Champagne la Belle Pensée (arrière-grand-père de l’épouse de l’un de mes frères en Compagnonnage, Christophe le Champagne, compagnon menuisier du Devoir) se voit condamner par le tribunal de Troyes, le 3 octobre 1922, à 10 mois de prison sans sursis pour, dans un moment de colère et sans préméditation, avoir fait usage d’une arme à feu contre une intervention de l’autorité publique, sans faire de victime.

La gendarmerie était en effet intervenue lors d’un conflit entre lui et son épouse, celle-ci ayant découvert une aventure extraconjugale de Champagne la Belle Pensée.

Après avoir eu affaire à la justice de la République, Champagne la Belle Pensée doit passer devant la justice compagnonnique. Le 22 octobre 1922, en assemblée générale, les compagnons boulangers du Devoir de Troyes décident :

« Les compagnons ont eu à se prononcer sur le cas de leur Frère Lapérouse dit Champagne la belle pensée. Vu la condamnation de 10 mois de prison sans sursis infligée à notre frère Lapérouse par le tribunal de Troyes, peine qui est très sévère et qui mérite la peine d’exclusion à vie ; c’est à regret que les compagnons présents l’on voté à l’unanimité, ce n’est qu’avec peine et regrets qu’ils ont pris cette décision de se séparer de l’un de leurs meilleurs Frères, et lui adresse à cette triste occasion, en se séparant de lui leurs meilleures amitiés et le remercie de la bonne gestion de la cayenne tant qu’il a été premier en ville ». (Orthographe et rédaction respectées.)

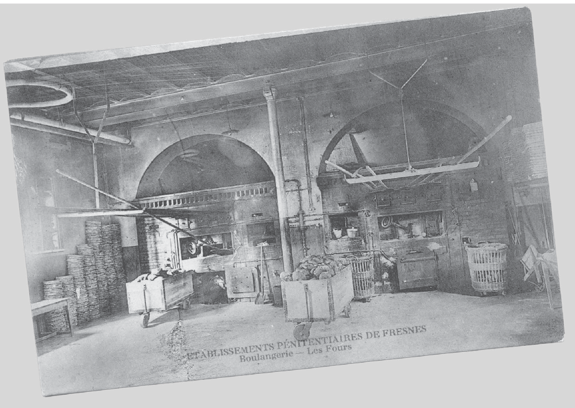

Boulangerie de la prison de Fresnes vers 1905, les fours.

Mais après la punition compagnonnique qui est des plus sévères, apparaît le remords de s’être séparé d’un frère, et qui se traduit finalement par le pardon. Au congrès de Tours en 1924, le compagnon Fournier représentant la cayenne de Troyes pose la question au sujet de ce compagnon à la gâchette facile.

Il en résulte que :

[…] toutefois comme la genèse de ces faits étant d’ordre privé, et que d’ailleurs il n’a blessé personne, le congrès a reconnu que la moralité du frère Laperouse n’était pas entachée vis avis des statuts compagnonniques, en conséquence a repoussé l’exclusion du Pays précité et l’a maintenu membre actif à l’unanimité. Une lettre dans ce sens a été remise au Pays délégué de Troyes avec la signature du président et des deux secrétaires du congrès et où les cachets de la Cayenne de Tours ont été apposé. (Idem.)

Vingt ans plus tard, même situation, avec le compagnon bou- langer Albert Lafaurie, Landais le Fier Courageux, connu sur le tour de France pour avoir le sang chaud et qui se retrouve bien souvent dans des situations délicates avec les représentants de l’ordre public. Ce qui lui vaudra un casier judiciaire s’épaississant de mois en mois, jusqu’à son plus gros et dernier dossier : un hold-up. Il sera mis en sommeil par les compagnons boulangers de Bordeaux. Arrive l’occupation allemande de 1940.

Il monte sur Paris, et côtoie les mouvements de résistance. Il décide de rejoindre la colonne du général Leclerc qui libérera la capitale de l’occupant nazi. En 1946, au congrès de Nîmes, la cayenne de Bordeaux présente à l’ordre du jour la réadmission de Landais le Fier Courageux. Les certificats de passage dans l’armée du général Leclerc sont présentés et prouvent sa belle conduite aux armées.

Boulangerie de la prison de Fresnes vers 1905, la paneterie.

Un vote est effectué, 3 villes pour et 2 contre. La discussion est animée et aboutit à une impasse. Les délégués restant sur leurs positions, René Edeline, Tourangeau la Franchise auditeur, propose de demander l’arbitrage du doyen de Lumière, Fernand Péarron, Blois Plein d’Honneur. Cette proposition est acceptée. Celui-ci dit :

« Le compagnon Lafaurie a fait de lourdes fautes, son casier judiciaire ne nous apprendra rien. Il semble les regretter ; sa conduite pendant la guerre, doit nous dis- poser en sa faveur. »

Ensuite il invoque les trois principes suivants :

- Toute faute avouée est à moitié pardonnée.

- Il n’y a pas de faute sans rémission.

- Nous ne devons pas refuser à ce compagnon une planche de salut.

En conséquence, il exhorte les délégués à accepter sa réadmission, posant les conditions suivantes : payer tout son retard et ne pas commettre la moindre faute sous peine d’exclusion à vie.

Les délégués acceptent, Landais le Fier Courageux est réin- tégré. Il se « range » et trouve une nouvelle vocation à sa pointure, pendant plusieurs années, grâce à ses contacts pendant la guerre, il sera garde du corps de Jean-Jacques Chaban-Delmas, maire de Bordeaux.

Nous observons dans ces deux affaires la puissance de la solidarité et de la fraternité qui règne chez les compagnons boulangers de cette époque, un frère n’est jamais perdu, peu importe la situation dans laquelle il se trouve, un frère reste un frère.

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS