Chapitre X. Le choix des Graines et des Farines

X.1. Les engrains (dits aussi : petits-épeautres)

Surnommé « graine de la peine » ou « caviar des blés », l’engrain passe souvent d’un extrême à l’autre.

Au Maroc on parle de graine de la peine, puisque ce petit grain est vêtu et qu’il doit être décortiqué à la main avec une sorte de baguette en bois qu’il faut manier avec dextérité pour ne pas trop casser les grains[1].

D’ailleurs, au Maroc, on le donne aux chèvres qui, contrairement à nous, savent digérer les pailles et les balles composées de glumes et glumelles.

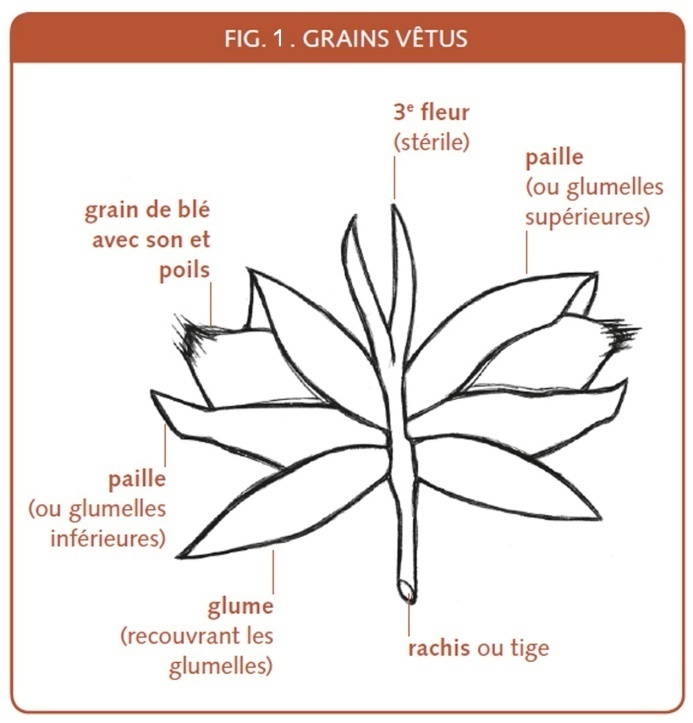

Dans la figure 1 représentant deux grains par épillet (et non un grain par épillet comme il se devrait pour l’engrain), le grain apparaît pour la démonstration, mais en réalité pour les grains dits vêtus, les glumes et les glumelles paillées ou balles enserrent tellement le grain qu’on ne voit pas le grain. Et il est même difficile de détacher le grain de sa seconde enveloppe paillée.

C’est le cas de l’engrain, dénommé en Provence, « pichoto espeuto », soit « petit épeautre » en français.

Ainsi dans le grand Sud français, l’appellation épeautre ne correspond pas à l’épeautre, dit « grand épeautre » au Sud de l’Allemagne ou de la Belgique et au Nord de la Suisse.

En Haute-Provence, l’appellation a même reçue en 2010, après des démarches de plus de dix ans, une identification géographique protégée (Igp) pour le grain, puis la farine. Cette zone protégée a été déterminée par la carte d’implantation des moulins à meules verticales (fig.4 dans XII.4) servant à monder (décortiquer) le petit épeautre[2]. Ce produit du terroir a ainsi pu être mieux valorisé et le nombre de cultivateurs de petit épeautre a presque doublé près du Mont Ventoux dès l’obtention de l’Igp.

Cultivé à plus de 400 mètres d’altitude, dans la même zone géographique que la lavande, sur sol pauvre appelé « épeautrière », le pichoto espeuto bénéficie ainsi d’un climat méditerranéen tempéré.

Ce mouvement agricole provençal qui défend le petit épeautre jusqu’à dans sa spécificité nutritionnelle veut mettre fin à l’ambiguïté de l’appellation épeautre. La confusion entre les grains vêtus dénommés d’emblée, « épeautre », ne s’arrête pas à l’embarrassante différence nominative entre petit et grand épeautre.

L’amidonnier (X.2), est parfois appelé « épeautre de Tartarie[3] » et l’amidonnier blanc de printemps « épeautre de mars ». En Espagne, quelques variétés dites d’espelta seraient des amidonniers[4]. Dans les Carpates, on distingue avec peine les trois variantes de blés vêtus : engrain, amidonnier et grand épeautre[5]. Dans le Caucase et au Moyen-Orient, pays riche en variétés originelles, l’échange entre ces espèces prête encore plus à confusion (IV.3.1.).

Dernier exemple : on trouve dans un excellent livre de cuisine régionale la mention du farro, « épeautre » en italien, présenté comme une céréale spécifique à l’Ombrie. Mais l’appellation latine « Triticum durum dicoccum » le rangerait plutôt du côté des amidonniers[6].

Il n’est pas simple de faire la différence, parce qu’en botanique, ce sont des connaissances très modernes qui permettent la recherche des origines, pas les archives (III.1). Ainsi l’étude de la composition des couches terrestres et de leur contenu en pollen (palynologie), l’analyse au carbone 14 (le décompte de la demi-vie radioactive, qui peut durer des milliers d’années), et les connaissances du génome du froment vont avoir plus de poids au niveau des preuves qu’une source historique sortie de son contexte et sujette à interprétation. C’est pourquoi sur le terrain, l’agriculteur appellera les grains vêtus « épeautre » en français et « farro » en italien, puisqu’il ne peut pas deviner à l’œil nu le nombre de chromosomes par exemple.

On n’a pas fini avec nos démêlés d’appellations.

Sur la même gravure sur bois R. Dodoens (1566) dénomme l’engrain, le monococco et M. Delobel (1581) l’appelle, le briza. À cette époque de la Renaissance, on dépréciait l’engrain. Rembert Dodoens

écrit en 1554 dans l’édition en flamand, « On en cuit du pain brun qui a un goût très étrange et désagréable », et dans son édition traduite en français par Charles de L’écluse en 1557, « Le pain de briza est fort pesant, nourrit mal et est malsain ». Mathias Delobel, en 1581, reprenant probablement ces prédécesseurs, insiste aussi gravement sur ce sujet en disant que le briza « donne du pain noir avec mauvais goût », probablement dû à l’amertume des enveloppes. Delobel ajoute que « le pire des épeautres, nommé briza en grec », a un effet « somnifère » selon Galien. C’est la concentration du son (peut-être même accompagné de la paille ou balle) dans la farine qui faut probablement traduire dans ces interprétations.

Pour clore cette réflexion sur la dénomination, retenons que ce terme monoccoco (« monococcum » de nos jours) signifie qu’il n’existe qu’un grain par épillet, spécificité que l’on retrouve dans les termes « engrain », « einkorn » en allemand et en anglais, et « eenkoren » en néerlandais. Briza est, quand à elle, une appellation qui fut appliquée à trois graminées différentes au cours de l’histoire[7].

L’engrain est certainement un des plus petits graines de céréales. Comparé à un des plus grands blés, voyez ce que cela donne avec cette image de Jacob Allen Clark (fig.2)

Son rendement à l’hectare est de 10 à 35 quintaux contre 60 à 80 quintaux pour le blé, fin du xxe siècle en France. Ajoutons que, comme il faut décortiquer ces petits grains, on ne sort, pour une farine blutée, que 50 à 60 % du grain.

L’engrain a ainsi la plus faible valeur meunière de tous les blés (XII.5) [8]. D’ailleurs, dans le département de l’Hérault entre les deux guerres, on avait dégradé le statut de l’engrain à celui de mauvaise herbe[9]. On comprend bien qu’avec de tels rendements en agriculture et en mouture, ceux qui le produisent sont obligés, d’en demander jusqu’à dix fois plus que pour du blé commun pour valoriser leur travail.

Et voilà bouclé le parcours du « grain de la peine » au « caviar du blé ».

Maintenant n’allez pas croire que les engrains sont tous non décortiquables. Seuls 13 à 26 % des grains de l’engrain, l’amidonnier et l’épeautre sont prêts à être « déshabiller » au battage contre 97 % pour les froments panifiables[10].

Il y a toujours des exceptions à une règle qui devrait plutôt être appelée une généralisation.

Ainsi l’engrain nu ou sinskajae originaire du Caucase, (du nom de l’agronome russe Eugeniya N. Sinskaya engagée par Vavilov), existe bel et bien. Il a été « redécouvert » il y a cinquante ans à peine par des scientifiques. On essaye bien sûr de relancer plutôt celui-là que les autres qui nécessitent une opération meunière en plus. Non décortiqué, il se conserve plusieurs années. Mais attention, une fois décortiqué, comme le recommande Hervé Cournède [11], il faut conserver l’engrain nu non seulement à l’abri des ravageurs tels que les rongeurs, les charançons et les mites, mais la chambre froide est aussi pertinente vu les matières grasses contenues dans le grain qui rancissent plus vite que d’autres à température ambiante. Cela confirme que le caractère vêtu a sa raison d’être, comme nous le verrons plus loin, pour la grasse avoine (X.9).

Une deuxième exception à la règle porte sur le fait qu’il y a plus qu’un grain par épillet.

Il existe en effet l’engrain double que Henri de Vilmorin présente de cette façon : « L’engrain double est, dit-on, ainsi nommé parce qu’il se développe assez souvent deux grains dans le même épillet. Il n’y a là rien que de très naturel, puisqu’il y a toujours dans l’épillet deux fleurs, dont l’une doit avorter pour qu’il ne s’y trouve qu’un seul grain. Il s’ensuit que le nom de Triticum monococcum, s’il veut dire, comme on l’admet généralement, blé à un seul grain, prête à la critique, car il est pris d’un fait qui n’est pas constant et qui, en tout cas, est dû à un simple avortement[12]. »

La farine d’engrain, sans trop forte présence de ces enveloppes, est plutôt jaune. Cette couleur vient des pigments caroténoïdes et témoigne de sa très forte teneur en provitamines A (III.7).

Comparé au froment, l’engrain est plus riche en lipides, vitamine B1 et B2 et en minéraux (zinc et magnésium[13]). Ses acides aminés sont par ailleurs mieux équilibrés. Il contient plus de lysine que les autres céréales, ce qui permet une meilleure assimilation des autres acides aminés (fig. 12 dans VII.7).

La qualité « élastique » de ses protéines ne peut que très difficilement se comparer au gluten actuel. Il suffit de réaliser un simple test d’extraction du gluten (VIII.11) pour s’en apercevoir. À la fin de la lixiviation, vous n’obtiendrez pas de « pâte slime » avec les protéines de l’engrain et souvent nous avons dû arrêter le lavage de sa farine avant le terme pour garder une partie entre soluble et insoluble et très peu extensible.

Bon nombre d’allergiques au gluten non cœliaque et même des cœliaques qui osent braver l’avis médical, tolèrent l’engrain, surtout lorsqu’il est panifié au levain. Et pourtant, la teneur en protéines de l’engrain est bien souvent supérieure aux teneurs protéiques des blés actuels au gluten tenace. Manifestement, on ne peut pas parler de gluten ou protéines au singulier.

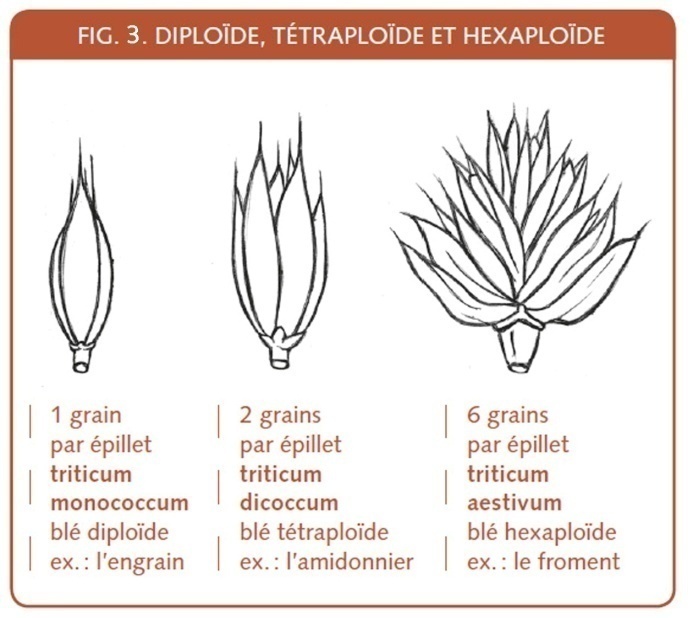

Comme une des interventions les plus critiquées médiatiquement sur l’alimentaire est le génétique, l’engrain est en termes d’évolution du génome, par la nature ou par intervention humaine, le blé de base n’ayant pas vécu de polyploïdisation (duplication du génome), comme le seront tous les autres ancêtres de céréales décrits ici par la suite. Trop souvent, on emploie une expression peu précise et dès lors interprétable : céréale non hybridée.

Cela sème la confusion. De quelle hybridation s’agit-il ? Pas l’hybride F1, c’est-à-dire celle issue de la première année d’un croisement entre deux populations qui est peu reproductible sous sa forme première, puisque non fixée.

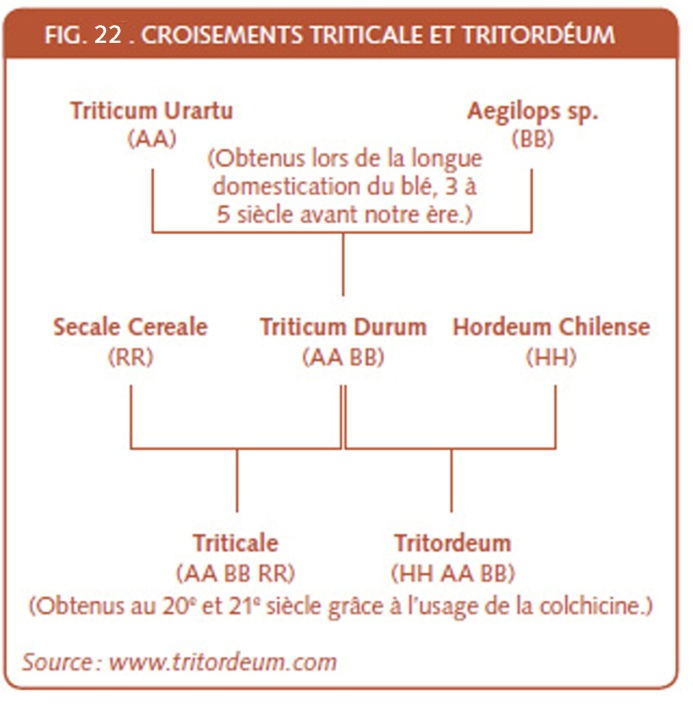

Pas non plus le sens que donnaient les premiers sélectionneurs de blé. Comme chez les, de Vilmorin, Jos.-Marie Philippe[14], qui a employé le terme pour signifier qu’il s’agissait de croisements orientés et conduits par la sélection généalogique que son grand-père avait définie dans un écrit[15]. Ici l’engrain n’a pas subi de polyploïdisation et reste avec les chromosomes qui sont obligatoirement présents par paire, d’où le qualificatif génétique « diploïde ». Mais il se peut très bien qu’il y ait un croisement ou hybridation intraspécifique entre deux engrains différents. Le triticale est le résultat d’une hybridation interspécifique, entre deux espèces, le blé et le seigle. Le croisement intergénérique (entre genres) est pire que les mules/mulets, qui résultent d’un croisement entre une jument et un âne, qui est encore interspécifique. L’hybride est tout cela, mais laisse parfois trop penser au pire de la science-fiction, au contre nature, c’est pourquoi il faudrait être plus précis lors de l’emploi de ce mot non-hybridé, qui a plusieurs sens.

En tout cas, pour les fervents de l’indigestibilité du blé (régime paléo ou ancestral) attribuant à ce dernier cette critique d’évolution (polyploïdie), l’engrain a été, quelques rares fois, mieux reçu que les autres blés.

Cette faible teneur en matière élastique qu’est le gluten de l’engrain fait que son réseau liant est fragile, on le pétrit peu pour cette raison.

Si c’est une pâte très hydratée, cela passe presque obligatoirement par un support en moule lors de la fermentation et cuisson.

Il vaut mieux ne pas trop le saler pour laisser toute sa place à son goût un peu brioché. Eh oui ! Sans beurre, ni œufs ou sucre, il produit ce goût à lui tout seul. « C’est du gâteau », diront certains en le découvrant.

La pâte d’engrain fermente très vite ; parfois, même en le pétrissant en dernier pour accompagner dans la même chambre de cuisson d’autres pains, cela ne suffit pas. Il faut souvent décaler ou retarder sa confection par rapport aux autres pains de blés et/ou avec une eau de coulage plus froide. Un ensemencement sur plusieurs rafraîchis préserve sa douceur et évitera l’acidité que la fermentation au levain peut procurer surtout pour des pâtes de farines plus « blanches ». C’est pourquoi il est parfois panifié en mélange avec des farines de blé dur qui ne diluent pas sa couleur jaune et n’altèrent pas trop la douceur de son goût, mais améliore sa panifiabilité.

X.2. Les amidonniers

Ce n’est pas de l’engrain que descend l’amidonnier comme on l’a longtemps cru, mais du blé Urartu repéré en Arménie en 1937. Comme ce dernier ne sait pas se croiser avec l’engrain on le considère comme une espèce distincte[16]. C’est à la fin du xxe siècle qu’on désignera le blé Urartu comme parent direct de l’amidonnier à la place de l’engrain[17]. Les parents sont donc Urartu et une égilope, « qui murit avec le froment et autres blés »[18], mais dont l’espèce n’est pas franchement précisée, elle est simplement dite, de type speltoïde. Spécifions bien, qu’au lieu d’offrir en mariage et mélange leurs chromosomes chacun, dans leur échange-pollen (qui fera l’héritage génétique), ils ont mis la totalité, en les superposant ou fusionnant les deux entités génétiques. L’amidonnier possède ainsi quatre paires de sept chromosomes, soit vingt-huit chromosomes, deux fois plus que ses parents. Cela fait de lui en terme génétique, un tétraploïde (IV.3).

Tout cela se passe de manière spontanée et naturelle, sans intervention de l’homme. C’est une expression génétique, qui même si elle est rare, se retrouve à l’état non domestiqué.

L’amidonnier et l’engrain sont les deux seuls blés que l’on peut encore trouver à l’état « sauvage » de nos jours.

Durant le bas Moyen Âge, on préfère mettre en culture l’amidonnier plutôt que l’engrain. Il sera par la suite détrôné par l’épeautre, puis, comme on le sait, c’est le froment qui s’imposera.

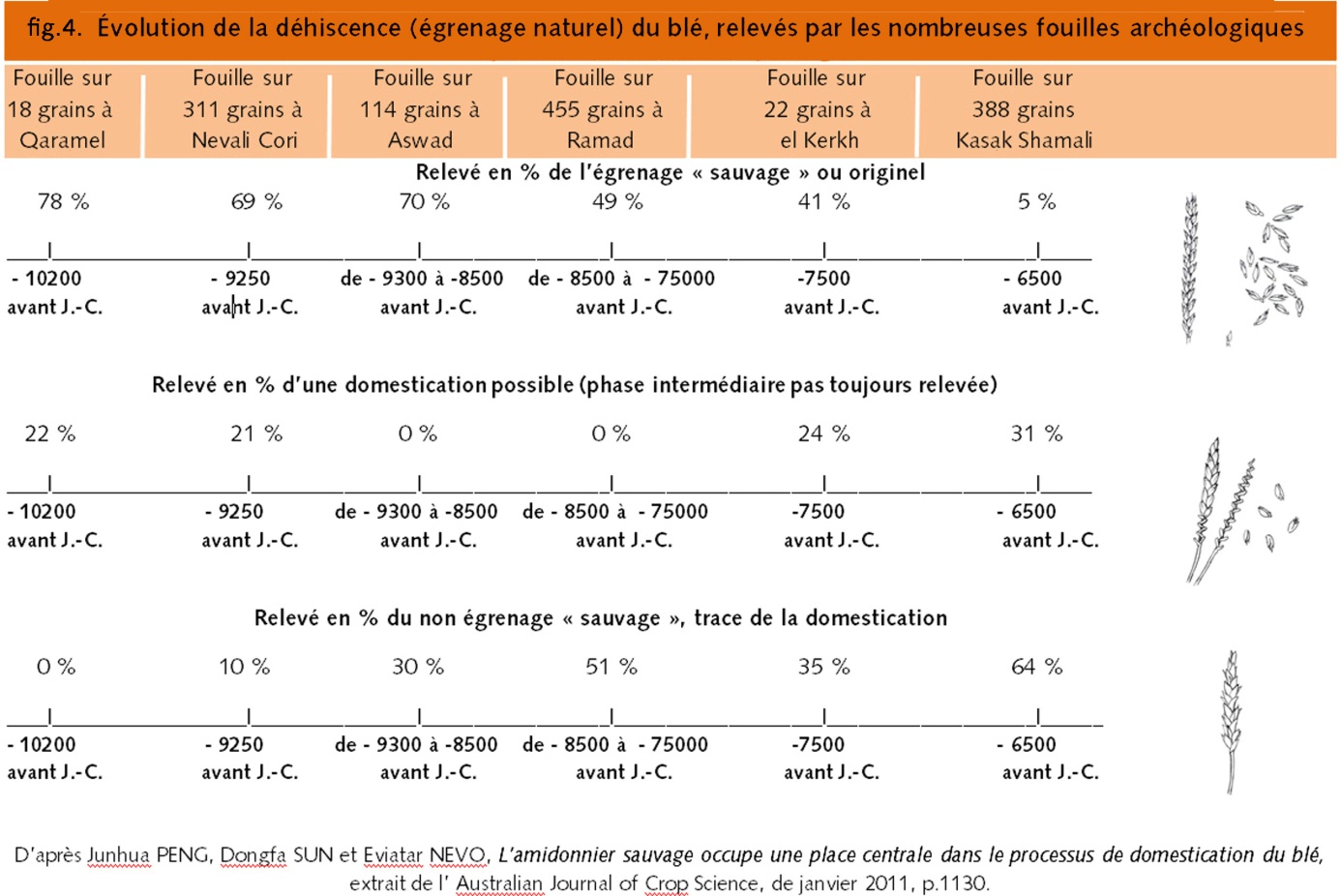

C’est généralement l’amidonnier que l’on va retrouver comme objet cultuel, plaqué or, ou lors des fouilles archéologiques. Les analyses au carbone 14 ont montré que depuis -10200, la domestication du blé ne s’égrenant pas va s’installer jusqu’à atteindre les deux tiers des blés carbonisés et excavés à -6500.

Les relevés des premiers livres d’imprimerie sur les plantes au xvie siècle n’en parlent déjà plus que comme une plante qui vient « en usage de médecine » et encore, en reprenant les écrits latins et grecs où l’amidonnier figurait probablement sous divers dénominations, dont Typha ou Olyra. À Lille, deux autres blés sont renseignés dans ces premiers traités de botanique officinale de la même époque. Ils sont dénommés blé Luisier, un blé noir brillant, et blé Turquet, ayant « la couleur perse », c’est-à-dire bleue. Les deux semblent bien être des amidonniers[19].

Nous verrons (X.4), que ceux-ci disparurent des champs cultivés en Europe occidentale après le xie siècle. En Turquie, la sole de culture des blés vêtus étaient en 1953 de 137.300 hectares et quarante ans après (en 1993), il ne reste qu’un dixième (12.900 ha)[20] qui sont situés au Nord près de la Mer noire.

Un point qui favorisera l’amidonnier vis-à-vis de l’engrain, son épi mieux fourni en gros grains. Deux points le défavoriseront par contre vis-à-vis des céréales qui le supplanteront : une teneur en grains assez durs procurant semoule plutôt que farine à la mouture et le fait qu’il faille le décortiquer.

L’amidonnier qui se dénomme emmer en allemand et en anglais, porte le nom latin « dicoccum » ou zweekorn en néerlandais, soit deux grains par épillet.

Il est dit le père, des blés durs et d’autres moins proches parents de cette descendance nombreuse comme les blés ; turgidum – poulards (X.3.1), polonicum (X.3.2), turanicum – khorazan (X.3.3), carthlicum (X.3.4) ou compactum (X.3).

En juillet 2017, un consortium réunissant un groupe de chercheurs internationaux déclare qu’ils ont séquencé l’Adn de l’amidonnier, ce qui permit à ces chercheurs de mieux comprendre l’évolution génétique du blé[21].

En panification, il apparait comme une curiosité à visiter, ce blé dit parfois « antica » en Italie.

Médiatiquement, il a refait surface dans la Garfagnana, région du Nord de la Toscane, ou il fut un des premiers blés a obtenir une identification géographique protégée (Igp) de la communauté européenne en 1996. Dans cet endroit, on avait su conserver et reproduire de manière ancestrale ce blé adapté à cet environnement spécifique situé entre les Alpes Apuanes et l’Apennin toscan. C’est également à Castelvecchio di Garfagnana, que se déroula en juillet 1995, la première rencontre internationale sur les hulled wheat (soit blés vêtus, vu comme blés anciens) [22]. Plus au Sud, au cœur de l’Italie et toujours dans les Appenins à Monteleone di Spoleto en Ombrie, on retrouve une dénomination d’origine protégée (Dop) reçue en 2010. C’est aussi un amidonnier qui est plutôt destiné à la confection de pâtes et résulte d’une conservation du à un repas rituel dédié à Saint-Nicolas à la veille de sa fête, le 5 décembre[23]. Il s’agit de véritables sauvegardes sur sites avec une empreinte ethnique liant une population humaine et une population végétale avec ce que le climat et le terroir impriment dans celles-ci.

Dans les recettes de pain d’amidonnier, on composera ou non avec l’amertume de ses enveloppes.

On le voit encore bien rectifier et donner le caractère trop peu « hard » dans le mélange avec des épeautres anciens (qui vêtus comme lui, peut suivre le même parcours meunier).

On ne pourra pas exiger une mie très aérée et plastique de cette farine assez rêche. En revanche, l’amidonnier apporte un goût puissant dans le mélange. On en fera par exemple une grande tourte vendue au détail pour apporter une plus grande variété de textures de mies aux clients.

Ce qui est certain, c’est que nous nous trouvons là avec des espèces de blé qui ont les plus beaux épis et il ne faut pas oublier de les présenter en bouquet d’épis, ils ont droit à la vitrine.

X.3. D’autres blés tétraploïdes

X.3.1. Les blés turgidum ou poulards.

Avec les poulards, on reste dans des blés à faire parader. Ce blé vit plutôt à l’intérieur des terres et est plus résistant au froid, il passe l’hiver, c’est clair [24]. Comme ce blé est décorticable, il bénéficie d’une préséance d’emploi (X.4).

On remarque souvent que sa paille près du port de l’épi a tendance à faire des courbures en forme de col de cygne, comme pour exprimer que malgré le poids des épillets qui le fait plier, il se redresse vers le soleil [25]. C’est que ces grains étaient appelés « gros grains » à Lyon et dans le sud de la France, « grains de gaudelle », c’est à dire grain de taille plus importante, terme qui sera attribué plus tard au grain de maïs. Et de nouveau c’est ces caractéristiques qui lui donneront un nom, au blé poulard. Les termes « rivet » en anglais, « turgidum » en latin, disent assez que le grain est renflé (IV.1). Mais au fait, d’où vient le nom français, poulard ? Certains disent que le terme vient de pullus, le petit de n’importe quel animal, ici la poulette [26], ce qui est un peu en contradiction avec sa réputation de gros grains. D’autres explications, pensent que le nom est dérivé du latin pulliginis (brun), parce qu’il alterne entre couleur rouge et jaune sombre (pullum) expression que l’on retrouve dans de vieux textes de Jean Ruel en 1536 [27].

La frontière entre les blés poulards et les blés durs n’est pas nette selon Florent Mercier, fan du poulard. On trouvera des poulards plus farineux et d’autres à l’amidon donnant de la semoule vu leur dureté, d’où son classement dans les blés mi-durs. La teneur en protéines vue par un examen d’Eugène Péligot en 1849 a tendance à prêter aux poulards coniques – composé de trois épillets sur la couronne du rachis – de bonnes teneurs en protéines[28].

Mais cela n’est pas toujours confirmé, Florent Mercier signale par exemple que le Blanco de Corella espagnol contient peu de protéines à propriétés élastiques en tout cas.

Le blé blue cone rivet (bleu, conique et bombé) fut exporté dans les années 1850 d’Europe aux antipodes. Les essais de culture de l’émigration anglophone en Australie faisant l’objet de concours, il prit de l’importance, puis, avec un « effet boomerang », fut réexporté vers son continent d’origine, un siècle plus tard, estampillé de « naturellement d’Australie » et dénommé Poulard d’Australie[29]. C’est « le nom de variété par lequel elle est le plus généralement désignée, bien que ce ne soit pas le plus ancien », dit Henri de Vilmorin en 1880[30].

En provençal, le poulard porte le nom de « pétanielle ». Dénomination que Jean-François Berthellot a retrouvée dans un écrit de 1825, sous le curieux nom de « pet d’agnel [31] ».

Et encore une fois pour la beauté du blé, on trouvera dans les collections, rien que pour émerveiller la vue, la pétanielle noire de Nice qui au regard, sera préférée à la pétanielle blanche.

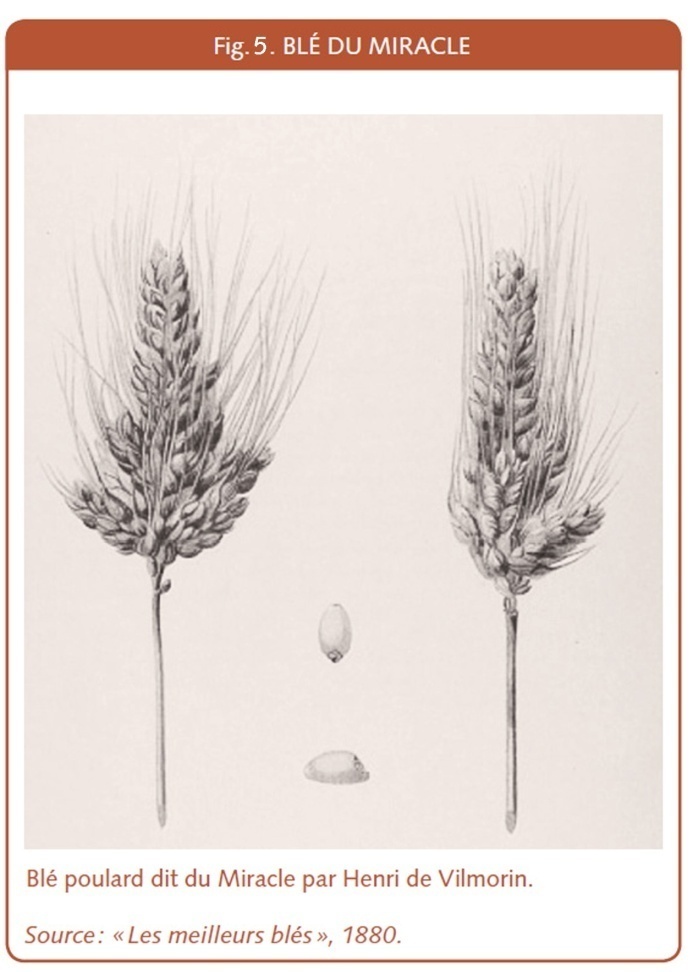

Toujours pour dynamiser l’attrait des collections, les blés poulards ont aussi l’occasion de donner un spécimen appelé, blé miracle. Un blé qui forme « un gros bouquet sur un seul tronc » et qui « ne se sème que par curiosité », selon des auteurs du xviie et xviiie siècle (IV.1 et fig.5).

Nicolas-Charles Seringe (*1776-†1858) dit [32] qu’il « est actuellement [en 1818] très certain, comme l’avait déjà pensé Mr. A. P. De Candolle [*1778-†1841] que le Triticum Compositum [le blé miracle] n’est qu’une simple variété du Triticum Turgidum[33], dont la base se ramifie plus ou moins. J’en ai trouvé [en Suisse] des individus à peine rameux et dont les épillets de la partie supérieure étaient absolument conformés comme ceux du Tri.Turgidum ».

En 1880, Henri de Vilmorin donne les synonymes du blé Miracle[34] : blé rameux ; blé de Smyrne ; blé de momie ; blé Eldorado ; blé d’Égypte ou Egyptian wheat (Angleterre) ; grano a grappoli (Italie), puis il commente ainsi : « Les poulards sont la classe de blés où les épis se ramifient le plus fréquemment. Cette monstruosité a déjà été observée dans l’antiquité, car Pline en fait mention ».

Effectivement dans l’Histoire Naturelle de Pline (Livre 18, XXI.1), on trouve ceci : « les froments les plus productifs sont le froment rameux, et celui qu’on appelle à cent grains ». D’où d’autres synonymes s’ajoutent: blé branchu, blé des pharaons, blé de cent grains, blé aux septuples têtes, blé de Pline et blé Osiris[35], triticum spica multiplici en latin (à épis multiples[36]), preuve s’il en fallait qu’il impressionne.

Henri de Vilmorin continue ses observations en 1880 : « Les blés à épis rameux ont toujours eu le don de frapper vivement l’imagination des ignorants et des cultivateurs novices qui s’imaginent en obtenir des rendements prodigieux, tandis qu’ils ne donnent en général qu’un produit assez médiocre, surtout au point de vue de la qualité. Un très grand nombre de poulards ont produit des variétés rameuses : il en résulte que le nom de blé de miracle ne s’applique pas toujours exactement à la même variété dans les différents endroits ».

On portera encore ce blé miracle en haute estime après la guerre 1940-45, en URSS. Lyssenko et les agronomes « mitchouriens » l’appelèrent le blé fourchu. Sous le conseil de leur dirigeant, le géorgien Joseph Vissarionovitch Djougachvili dit Staline qui avait reçu du blé branchu de kolkhoziens caucasien en 1946, le responsable de la politique agricole Lyssenko (III.5) en espéra des récoltes extraordinaires. Il avait même proposé à grand renfort médiatique dans les années 1950 une expérience à grande échelle[37]. Mais, hélas, le blé à multiples épis ne tint pas ses promesses et il ne « fourcha pas ». La critique d’un autre généticien soviétique, Jaurès Medvedev, indique qu’il aurait du répéter des expériences préalables avant de se lancer en grandes cultures avec des résultats aléatoires[38].

On retrouve encore le blé miracle en 1949, Henri-Charles Geffroy et Pierre Sauvageot évoqueront dans le livre Osiris le miracle du blé[39] les péripéties d’un blé en état de germer après sept siècles -sic-, sorti d’une tombe égyptienne. Dans un numéro de la revue « La Vie Claire » de septembre 1947, 50 graines sont proposées aux abonnés qui le souhaitent[40], puis la revue et son réseau de magasins en distribuèrent 12 000 sachets.

On le mentionne encore ici et là au début du xxe siècle[41]. C’est vrai que ce type de blé a souvent été associé à l’égypte[42], et on évoque même les saisons 1, 2 et 3 de cette tenace légende [43], comme un feuilleton T.V. qui fait réapparaître les revenants pour l’audience. Aujourd’hui à son sujet, certains hommes de terrain glisseront du mot miracle au mot mirage.

La Nonette de Lausanne, l’Aubaine, la Saissette d’Arles et certaines Touselles sont parfois classées parmi les poulards [44]. Alors que l’on sait que l’ancestrale Touselle, connue depuis fort longtemps, faisait plutôt office de blé tendre sans barbes pour le pain. Les poulards se rencontrent en Espagne ; Sigarzani, Blanco de Corella, Cabezas grano de Cro, Poulard Asturias par exemple. Dans bien d’autres contrées, on trouve encore le magnifique poulard Maliani d’Italie qui est bicolore (glume bleue et glumelle rouge, fig.1 dans X.1 pour glumes).

S’agissant de la panification, dans cette classe des poulards mal définie, ce sera un peu au cas par cas. Il est clair que la touselle était connue « pour sa délicatesse à faire le pain » d’après Olivier De Serres[45], c’est en 1600. Certains blés « grano del Miracolo », sont employés en mélange avec d’autres variétés d’après-guerre pour faire le panettone à Corregio, près de Modène. On pense ici au Forno di Mario de Paolo Folloni. La recette est réalisée sur quatre rafraîchis, par intervalles de six heures, avec la farine de Claudio Grossi. Un grain que Claudio dit avoir trouvé dans un grenier de la ferme familiale de Lesignano Dè Bagni[46]. L’université de Padoue a analysé ce grain et trouvé une plus grande quantité de phosphore (43 % en plus) et de fer (25 % en plus), par rapport au blé « moderne ».

L’emploi du blé miracle est là comme pour prouver, s’il le fallait, que le panettone existait bien avant la vogue récente des blés au gluten tenace (les blés dit Manitoba) que l’on prétend parfois indispensables pour réussir ce splendide dessert de Noël (XIX.3.3). Plus que probablement qu’il était moins aéré et moins développé en forme de champignon dépassant la forme.

X.3.2. Les blés polonicum

Le blé polonicum (fig.6) n’est pas polonais, on a déjà vu (III.6) qu’il s’agissait d’une erreur de traduction de langues vernaculaires vers le latin, de la « Galice » espagnole par la « Galicie » polonaise. Amalgame repris en 1753 par Carl Linné qui dans « Species Plantarum » veut définir et classer chaque plantes suivant une appellation de deux noms latins représentant le genre et l’espèce. Cet ouvrage de référence n’est pas sans faille, puisque Linné, reprenant notamment la confusion de Joseph Pitton de Tournefort en 1700, appellera un blé dur présent en Espagne et au nord de l’Afrique de « triticum polonicum » ou blé de Pologne.

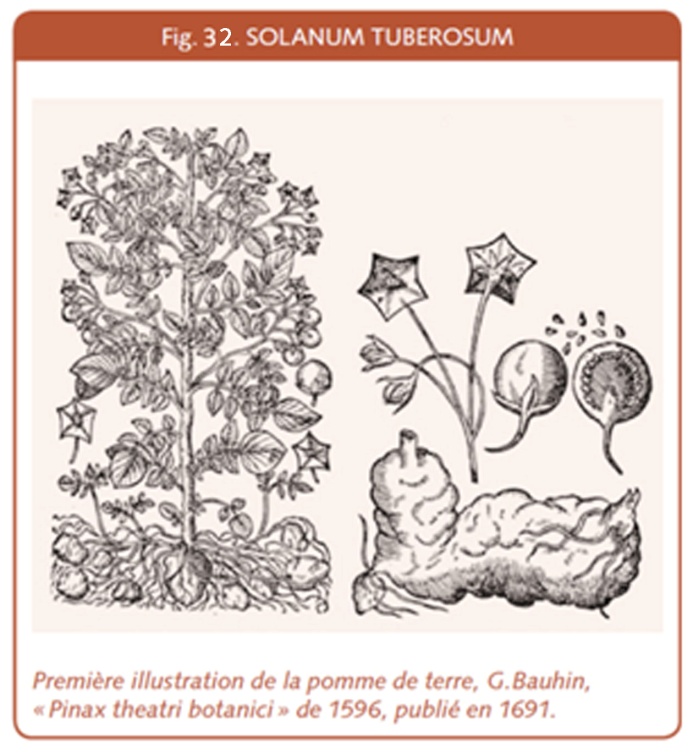

Joseph Pitton de Tournefort[47] ayant tenté de clarifier le tableau sur le tritico établi en 1671 par Gaspard Bauhin dans Pinax theatri botanici…[48]. Ce dernier travail du xviie siècle est un impressionnant index des ouvrages de Théophraste, Dioscoride, Pline et de botanistes du monde qui ont écrit sur les plantes (sept pages de bibliographie), avec les synonymes des six mille noms de plantes, classés méthodiquement. G. Bauhin mit quarante ans à le composer avec l’aide de ses étudiants de l’université de Bâle et tenta de mettre de l’ordre, dans les limites des connaissances botaniques de l’époque.

On doit notamment cette rectification de l’erreur Polonicum inscrite dans Species Plantarum par Linné à Michel Chauvet du musée Agropolis de Montpellier qui trouve source dans la description du blé de Pologne d’Henri de Vilmorin[49] : « malgré son nom, il est surtout cultivé dans le nord de l’Afrique, en Égypte et en Algérie » et confirmation dans cette étude d’Eugène Péligot [50] qui, dans son tableau de 1849, différencie clairement le blé Poolish Odessa « venant de la Pologne russe », (sous-entendu l’Ukraine occidentale actuelle), du blé de Pologne, « blé très dur à grains très allongés, originaire de l’Afrique septentrionale ». Il est effectivement très dur ce blé, comme le souligne son surnom anglais « diamond wheat », blé diamant.

En allemand, son nom est « Riesenroggen », soit « seigle géant », puisque l’épi est effectivement impressionnant en taille (voir fig.2 dans X.1, où on le compare au petit épeautre). Ce critère de taille devait donner à ce triticum Polonicum (fig.6), une prévalence dans les choix variétaux d’ensemencement. Notons quand même que c’est la cosse qui est impressionnante, le grain est certes long.

Ce blé très dur, originaire du pourtour méditerranéen, aurait peut-être été un des géniteurs d’un cultivar [51] (variété sélectionnée par croisement et cultivée) et ici au nom protégé commercialement, nommé blé Khorasan Kamut®. Blé, qui a la même implantation méditerranéenne, et que nous allons examiner maintenant.

X.3.3. Les blés turanicum ou khorazan

D’où nous vient ce nom latin turanicum, probablement du mot « Touran » reçu en persan[52], désignant une variété-population d’Asie centrale à dominance turque et turcophone. En tout cas, son nom actuel est le blé Khorasan, de la même dénomination que des provinces de l’est de l’Iran (du coté du soleil levant, signification de Khorazan), mais la région est bien plus vaste que les provinces perses, puisqu’elle englobe des villes et des régions afghanes (Kaboul, Kandahar) et ouzbèkes (Samarkand). Le Khorazan est géographiquement un peu le centre de ce qui se dénomme l’Asie centrale.

En Italie, on appelle ces blés ; « grano etrusco » puisqu’on a identifié des grains de khorasan minéralisés dans des fouilles de tombes de la civilisation étrusque (viiie au ier siècle av. J.-C.) [53] à Voltera au sud de la Toscane. Ivo Totti, un des pères de la bio en Italie, avait retrouvé du khorazan et en re-cultivait dès 1981[54]. En effet, on le retrouve facilement comme d’autres blés antici dans les provinces des Abruzzes et Basilicate du sud de l’Italie [55] et dans tous les pays du pourtour de la Méditerranée.

Notamment en Turquie, où les fermiers appellent ce grain « dent du chameau », en raison de la grosseur importante de son grain ou « blé du prophète », en faisant référence à une légende selon laquelle Noé avait emporté ce grain avec lui sur son arche[56].

En Sicile, on trouve une variété de blé dur fort proche, le grano Perciasacchi, à traduire par ; grain perceur de sac, (à cause de ces bouts pointus). Cette variété est décrite comme multiséculaire dans le livre « I frumenti siciliani »[57] d’Ugo De Cillis en 1942. Dès lors, c’est plutôt le blé Khorasan qui est a comparer au perciasacchi et non l’inverse vous diront les italien(ne)s.

En tout cas, le blé etrusco ou khorasan existe bien avant l’estampillage Kamut® venant du Montana aux États-Unis. En comparant les deux sigles de la firme Kamut®, l’ancien et le nouveau, on remarque que la référence nominative à l’égypte n’existe plus et que le nom de Khorasan apparaît sur le nouveau. La pyramide est toutefois restée en toile de fond. Un peu comme on l’a déjà vu avant (II.3, X.3.1), « quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende », c’est encore le cas ici. Une légende circulant sur le blé Red Fife (III.6) racontait qu’il ne subsistait que deux des cinq épis de cette variété dans la ferme et que l’épouse de David Fife les sauva en chassant la vache qui voulait les brouter[58]. J’ai entendu le même scénario colporté sur le blé surnommé alors « blé du roi Toutankhamon » qui allait devenir le Kamut®.

Alors pour sortir des légendes, quelle est la véritable histoire ? On l’a trouvée sur le site de la firme Kamut®. En 1949, un aviateur américain, Earl Dedman, reçut d’un ami qui revenait d’un voyage en égypte un peu de graines, soi-disant excavées d’ancien sarcophage. Du Portugal, Earl envoya trente-six grains à son père Rube E. Dedman, agriculteur à Fort Benton dans le Montana, le long du Missouri naissant.

C’est lui qui les multiplia et les baptisa « Blé du roi Toutankhamon », dont on avait découvert la tombe en 1922, ce qui avait déclenché une véritable « égyptomania ». Ce blé du « King Tut », devint presque une spécialité locale, qui disparut de l’intérêt général dans la fin des années 1960, début des années 1970.

C’est à cette époque qu’un dénommé Bob Quinn reçut un bocal de quelques graines des mains de Clinton Stranahan lors d’une foire agricole. À la fin des années 1980, Bob Quinn, devenu ingénieur agricole, et son père Mack convertirent leur ferme à l’agriculture biologique et cherchèrent à exploiter ce gros grain égyptien. Ils iront jusqu’à le protéger en 1990 sous un nom commercial Kamut®, (soit traduit de l’hiéroglyphe égyptien, blé)[59]. Ni Dedman, ni Strahanan, ni les agriculteurs du pourtour méditerranéen n’avaient eu l’idée de s’accaparer l’identité de ce blé ; il fallut attendre B. Quinn. Ce dernier dit avoir agi de la sorte dans le but de protéger et de préserver les qualités exceptionnelles de la variété de blé ancien khorasan et dans l’intérêt de tous ceux qui sont intéressés par une alimentation saine de qualité supérieure [60].

Résultat, si vous n’avez pas acheté chez eux, ne faites plus mention de la dénomination Kamut®, au risque bien réel et vécu d’être poursuivis par les avocats de la firme, quand la protection commerciale dépasse celle de la préservation de la qualité. Faites plutôt la promotion du nom khorasan et vous éviterez de payer les frais liés à la « marque », ainsi que peut-être, les frais d’importation depuis les États-Unis.

Nous avons déjà vu au chapitre VII.10 que ce blé khorasan, surtout celui de la firme Kamut®, avait une meilleure teneur en sélénium, mais qu’elle vient davantage du terroir du Montana et des États voisins de « la grande prairie » que de l’espèce Khorasan.

Maintenant je ne connais pas les teneurs en sélénium des bonnes terres des grandes prairies du nord des États-Unis et du Canada voisin, ou s’il faut amender les terres en sel de sélénium, mais on peut lire que le blé estampillé Kamut® doit contenir entre 400 et 1 000 ppb de sélénium [61].

Une étude publiée en 1991 par l’International Food Allergy Association a révélé que 70 % des personnes sensibles au blé supportaient mieux cette céréale. C’est une des premières recherches à avoir relevé ce fait sur les blés dits « anciens »[62].

On peut travailler le khorasan en boulangerie en le mélangeant avec des blés qui peuvent compenser la « raideur » de ce blé dur, certains blés se « relâchant », comme par exemple, le petit épeautre et la goûteuse variété-population italienne, Gentil Rosso, contenant, très peu de gluténines[63].

Pour pouvoir utiliser le nom Kamut® sur le pain, il faut au moins 50 % de farine avec le petit® et il faut afficher le pourcentage employé dans le mélange[64]. Le pain de khorasan sera plus tassé en volume, comme tous les pains de blé dur, mais apportera son arôme et sa belle couleur jaune.

X.3.4. Les blés Carthlicum ou de Perse

Moins connu, ce blé dont on traduit le nom latin par « blé de Perse » est un petit grain mis à jour par Nikolaï Vavilov lors de ces recherches en 1916 et 1924, dans les années où il pérégrinait pas mal[65]. Du fait de sa petite taille, un peu par l’effet de concentration, ce petit blé atteint parfois de hautes teneurs en protéines[66], mais pas de qualité panifiable comme on l’entend actuellement.

Ce blé est décortiquable, ce qui est déjà un avantage par rapport à d’autres blés anciens tétraploïdes, souvent vêtus, avec glumes fort attenantes au grain. Ses deux paires de chromosomes ont été identifiées comme précurseurs de nombreux blés hexaploïdes [67].

Il sera encore choisi, un peu comme « porte-greffe », pour son immunité exceptionnelle face aux moisissures[68] dans les croisements ou les manipulations génétiques d’apport de gènes résistants (X.18).

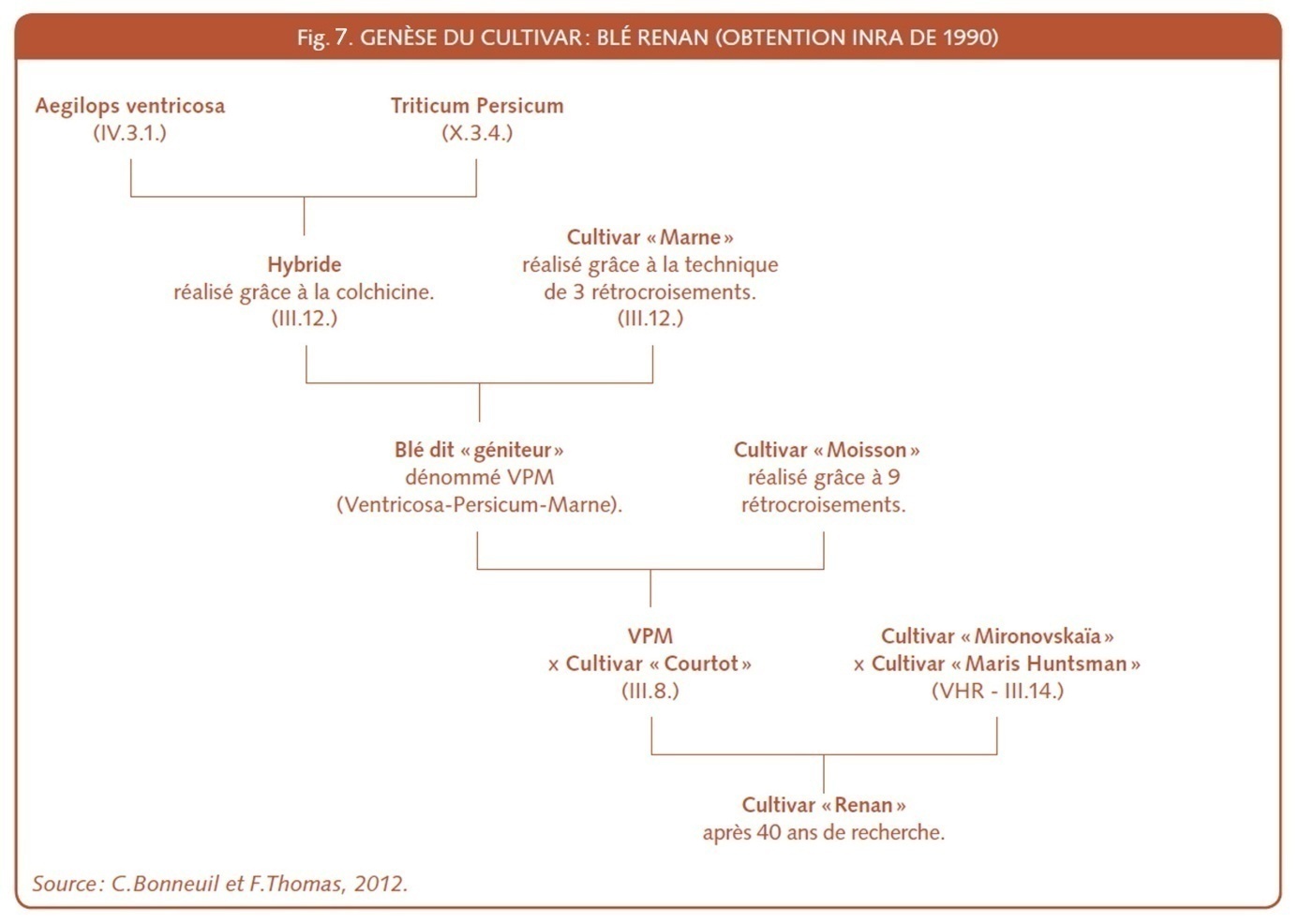

Le but est d’introduire un gène de résistance aux champignons provoquant des maladies en culture, gène bien plus présent dans les céréales originelles sauvages que dans les céréales domestiquées. Exactement comme le sanglier aura de meilleurs gènes de défenses immunitaires que le cochon élevé en batterie. On réussira après pas mal d’échecs à faire porter ces gènes à des variétés modernes, par exemple le blé Vpm (Ventricosa, Persicum et Marne) qui permettra de créer en 1990 la célèbre variété Renan[69], dont les prémices de la recherche datent de 1948, d’abord par l’équipe de Nicole Maïa, poursuivie par celle de Gérard Doussinault.

Sa généalogie est succinctement expliquée dans la figure 7.

Je ne connais pas d’expérience de pain fait avec ce seul blé de Perse, qui reste par contre bien utilisé comme ressource génétique ou matériel pour sélectionneurs pour améliorer d’autres cultivars. Ce genre de blés homologués n’est pas toujours utilisé en culture et ils sont identifiés par des lettres et des chiffres disparates dans les centres de germoplasmes (III.12).

L’évolution des instruments d’identification génétique permettra d’obtenir parmi les descendances, les lignées qui ne conservent que le gène désiré également avec la technique du rétrocroisement (fig.11 dans III) – effectuer le même croisement autant de fois que nécessaire (III.12).

X.3.5. Les blés compactum

Autre variété (plutôt morphologie) présente aussi bien en tétraploïde et hexaploïde, le blé compact portera de nombreux noms, tels blé hérisson , blé de Sicile, du Chili[70], du Tibet[71] ou en anglais « club wheat » (blé massue [72], référence à la tête d’un club de golf).

Un caractère de compacité du port des épillets sur l’épi qui intéressera les sélectionneurs. Ainsi on le retrouvera encore en 1936 parmi les géniteurs du blé « Précoce de Gembloux », puisqu’en plus il nanifie un peu les tiges lors de croisement.

X.4. Les grands épeautres

Nous voilà avec un blé hexaploïde (trois paires de sept chromosomes). Ce n’est pas encore une polyploïdation (X.2) de quatre à cinq paires (octo- et déca-ploïde) comme on le voit pour certaines graminées, le brome par exemple. Ou jusqu’à dix paires de chromosomes (icosaploïde) pour certains fétuques[73]. Les graminées sauvages vivent la polyploïdation assez fréquemment.

Toutefois, parmi les céréales cultivées, on ne va pas plus haut que ces trois paires de chromosomes acquises dans la nature lors de la longue domestication du blé.

Comme scientifiquement c’est le latin qui demeure la langue utilisée, le grand épeautre est là, le Triticum Aestivum L. em. Thell ssp. Spelta, souvent raccourci en « Triticum Spelta ».

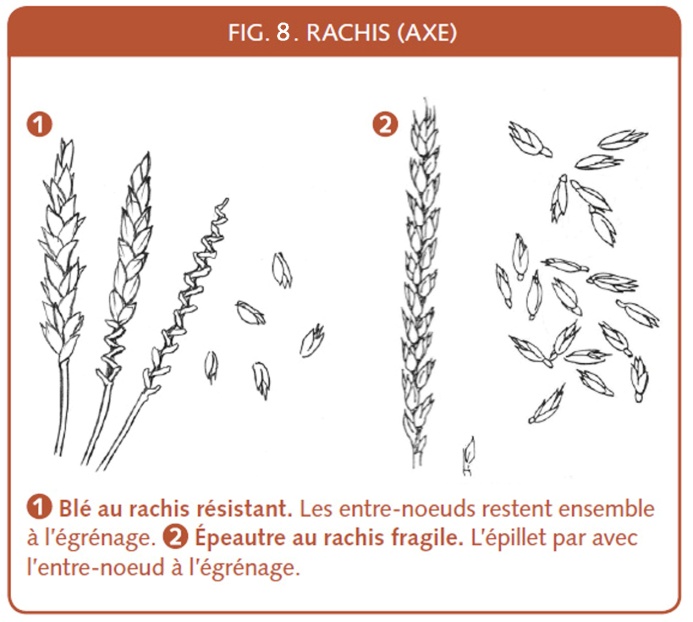

Ce qui différencie l’épeautre (blé vêtu) du froment (blé nu) par exemple, c’est notamment lorsqu’il arrive à maturité, les grains dans leurs épillets se détachent plus facilement de l’axe que pour le froment (fig. 8). Ils ont un rachis fragile (tige de l’épi ou s’attache l’épillet à chaque nœud).

Cette aptitude de rachis fragile fait que l’épeautre était récolté d’une autre manière ; les paysans espagnols des Asturies vont être nos témoins. Ils se servaient de deux baguettes qu’ils croisaient (mesorias) pour étreindre un bouquet d’épis, le torcher et l’arracher, avant de le secouer dans un grand panier[74].

Autre différence, mieux connue celle-là, entre l’épeautre et le froment, c’est cette balle (composée des glumelles et des glumes, fig 1 dans X.1) qui reste accolée aux grains d’épeautre alors que le grain complet de froment s’extrait aisément de cette « épluchure paillée ».

C’est généralement ce qui est l’identité, l’ habit d’anciens grains en somme.

Mais pour cette raison, l’épeautre doit subir une opération préalable à la mouture, cette action supplémentaire est le décorticage (XII.4).

C’est pourquoi, il est souvent d’usage d’entreprendre un calcul sur ce que rend en farine un grain gardé, ou acheté, vêtu avec la balle en plus.

Il faut environ 190 kilos d’épeautre « vêtu » pour avoir dans les 133 kilos de grain « nu », qui donneront 100 kilos de farine blanche. Ces chiffres tiennent compte d’une perte de plus ou moins 30 % due au poids des enveloppes paillées. Les écrits donnent des chiffres différents sur la perte de poids lors du décorticage. En Belgique, on reprend ce 30 % de balles[75]. Le spécialiste allemand de la meunerie parle de 30 à 35 %[76] et une recherche historique relève dans ses références du xixe siècle une fourchette encore plus grande de 25 % jusqu’à 50 %, les mauvaises années[77].

Deux Français voyageant en Allemagne au xviiie siècle permettent de comprendre l’ancien procédé de décorticage de l’épeautre.

Tout d’abord M. Reneaume en 1708, qui précise que les allemands ont inventé des moulins qui ne servent qu’à dépouiller le grain de sa balle. Les meules ne mordent point le grain et un tuyau ou porte-vent est installé à l’endroit où sort le grain mêlé avec sa balle. Par ce moyen, il tombe tout nettoyé dans la maie, ce qui est fort commode. » Voyons ensuite le témoignage de Villeneuve en 1793. L’opération de décorticage « se fait par des meules tenues assez écartées pour ne pas endommager le grain. L’enveloppe seule est froissée, détachée et jetée au loin par un ventilateur que fait tourner la lanterne [engrenage en bois fixé sur l’axe]. C’est une machine fort ingénieuse que nous ne connaissons pas »[78].

De nos jours, il ne reste plus beaucoup de connaissances meunières du décorticage par les meules de pierres spécifiques, piquées çà et là, plutôt que garnies de sillons et de fines rhabillures (XII.7.). Les derniers meuniers sont parfois partis sans léguer ce savoir-faire. Des décortiqueuses par abrasion ont plus tard fait leur apparition comme nous le verrons chapitre XII.4.

Il est difficile de savoir qui, de l’épeautre ou du froment, précéda l’autre dans la préhistoire, bien que des recherches récentes osent proposer une hypothèse comme nous le verrons plus loin, on sait que l’un et l’autre ne sont pas des blés « sauvages » ou « primitifs ». Ils sont nés tous les deux en culture domestiquées[79]. Au Moyen Âge, la majeure partie des terres du nord de la France était ensemencée par trois céréales : l’épeautre, le seigle et l’orge. En 850, à Reims, le « spelta » des documents d’époque rédigés en latin tient la première place dans le rang des céréales[80]. Plus on descend vers le sud, du côté de Chartres, moins on mentionne la présence de l’orge.

Signalons que la culture de l’épeautre n’aime pas du tout la chaleur, surtout à ses pieds. Pour cette raison, les terres sablonneuses qui se réchauffe vite, ont rarement été choisie pour accueillir cette céréale vêtue[81]

D’après l’historienne du pain au Moyen Âge, Françoise Desportes, « passé le xie siècle, plus aucun document ne mentionne l’épeautre là où il avait été abondant ». Un autre historien écrit que dès le Haut Moyen Âge (vers l’an 1000), l’épeautre est devenu une « céréale régionale » par contraste avec l’orge et le froment et dans une moindre mesure l’avoine et le seigle[82]. C’est au xiie siècle que Sainte Hildegarde de Bingen (*1098 – †1179) prône une table sobre, mais surtout saine, dans son monastère sur le Rhin entre Koblenz (Coblence) et Mainz (Mayence)[83]. Elle met en avant l’épeautre pour la santé[84]. Revisitant ces écrits, une thérapie, une diététique et des centres de cure vont naître au xxe siècle[85].

Avant la Révolution française, l’épeautre n’occupe, par défaut, que les terres les plus pauvres, parce que le froment (son frère chromosomique, nu) n’y croît pas bien[86]. Beaucoup de raisons sont données pour expliquer ce déclin. L’épeautre « ne rend que peu de farine par l’abondance de son qu’elle fait en étant moulue ou pelée, cause qu’en ce Royaume, maintenant, telle sorte de blé n’est plus beaucoup prisé », écrit Olivier de Serres en 1605[87]. Le réchauffement du climat ouvre au froment des terres réservées à des céréales plus rustiques et ferme aussi l’accès aux cultures à l’épeautre qui n’aime pas tant la chaleur. L’amélioration des méthodes agricoles et meunières peut être le résultat comme la conséquence de l’emprise du froment sur les terres cultivables[88]. L’agriculteur tire progressivement profit d’une meilleure traction animale, le cheval remplace peu à peu le bœuf. Les charrues plus lourdes permettent, mieux qu’avant, l’exploitation de terres argileuses compactes[89]. L’apparition et la diffusion des moulins à eau éliminent graduellement les traitements domestiques au pilon et moulin à bras [90]. Une autre raison est l’exigence du peuple (on dirait aujourd’hui, les consommateurs) qui ne manqua pas de manifester, parfois avec fracas, sa demande d’un pain de qualité supérieure (lire ; pain blanc) [91]. Des locutions anciennes disaient même : « pain d’épeautre, pain de pauvre » ou « grain de pauvre » probablement parce que cela rimait, ces expressions seront reprises en 1980 et 2001 dans des revues hebdomadaires[92]. Mais peut-être qu’il s’agit aussi d’une farine grossière qui contenait encore de la balle, lorsque l’on broyait sans décortiquer et ne retirait les pailles qu’au blutage.

L’épeautre a été choisi par des agriculteurs « alternatifs » assez vite comme blé « ancien ». D’abord, parce que bien plus panifiable que les autres céréales plus difficilement maitrisables en panification et dès lors mieux acceptée par les consommateurs. C’est un blé tendre, contrairement aux amidonniers et à la majorité des poulards. Et puis, il est choisi pour des raisons écologiques. En réponse à des effets négatifs de l’évolution de la culture céréalière, on écrira « plus officiellement ou scientifiquement » que l’épeautre « pompe » mieux les nitrates qui polluent l’eau [93]. L’explication vient de son occupation plus précoce du sol : il est semé en septembre-octobre et récolté onze mois plus tard, en août, une longue couverture du sol qui laisse moins migrer l’azote vers la nappe phréatique.

Dans certaines zones polluées d’Allemagne, les agriculteurs ont reçu des subsides incitant à la culture de l’épeautre pour ce type d’effets dépolluants. L’épeautre a en effet plus de paille et une végétation (feuilles et racines) plus importante[94].

En Allemagne toujours, dans le milieu du xixe siècle, le Land du Bade-Würtemberg ensemence 200 000 hectares d’épeautre. Cela ira décroissant pour tomber en chute libre, au milieu du xxe siècle, jusqu’à atteindre 1 000 hectares en 1970. Difficile de tomber plus bas. Les surfaces remontèrent à 9 000 hectares en 1991. C’est ce que d’aucuns appellent là-bas, le « boom de l’épeautre [95] ». Cette renaissance n’est pas vécue qu’en Allemagne, mais aussi en Autriche, en Suisse et Belgique [96]. Dans ce dernier pays, il existera une initiative bien conjuguée pour relancer le grand épeautre. Côté agriculture, une coopérative « Spelta » relance la culture. Une association aujourd’hui disparue, le centre d’intégration des recherches sur l’épeautre (CIREp) assura une logistique centralisatrice de promotion et de recherche, et conjugua ses efforts avec les recherches de la faculté agronomique de Gembloux pour obtenir, début des années 1980, les nouvelles variétés dont nous allons parler plus loin[97]. Le centre initiera une unité de décorticage par abrasion et les grandes meuneries vont moudre et commercialiser la farine d’épeautre. Une commission « pain d’épeautre d’Ardenne » créée par l’Union professionnelle des boulangers de la Province du Luxembourg belge lancera en mars 1982, une marque collective, avec charte et appellation contrôlée au début[98].

Cette initiative tombera en désuétude et la dynamique a été relancée au début des années 2010, sur une aire plus restreinte, celle du parc naturel de Haute-Sûre, avec une marque collective, un cahier des charges et l’ambition d’obtenir l’identité géographique protégée [99] (Igp).

Signalons qu’il devient assez difficile de différencier l’épeautre du froment, lorsque l’on achète la farine, bien qu’au point de vue de la génétique (critère important dans la classification des céréales), l’épeautre possède le gène speltoïde -q au lieu du gène Q [100].

Si le boulanger n’a pas la possibilité d’avoir une filière commerciale courte et proche ou une traçabilité bien contrôlable de visu, comment savoir si la farine reçue est bien une farine d’épeautre ? Un outil d’analyse est venu sur le marché en 2000. Il s’agit d’une technique spectrométrique de fluorescence induite par laser qui met à jour la signature moléculaire spécifique du produit alimentaire. Afin de décourager la supercherie potentielle ou falsification mélangeant ou vendant du froment à la place, puisqu’elle se vend souvent le double du prix, qui s’est malheureusement vérifiée en Suisse[101]. Voilà qui va encore ajouter des charges pour devoir prouver son honnêteté. Nous vivons malheureusement dans un monde dévoyé par l’appât du gain.

Alors comme pour rester dans la transparence qui sait mieux se vivre dans un circuit court, parlons terroir de l’épeautre. L’épeautre est cultivé dans les régions humides à sols froids. De ce fait, l’épeautre est appelé « blé des montagnes » ou « blé de Souabe » (Schwabenkorn). À l’intérieur de ces pays, il est simplement dénommé, le blé ou le grain. C’est le cas en Souabe, en Suisse[102], en Espagne[103] et en Ardenne belge[104].

Dans les premiers écrits, il était appelé blé Loca ou Locar[105]. En dialecte « schwäbisch », et en Suisse, il existe encore l’expression « Veesen » et « Fesen » qui veut dire épillet. Du dialecte « schwäbisch », on trouvera généralement l’expression « Dinkel » qui vient de Thinkil venant du vieil allemand grain, blé. Dans un dialecte rhénan, on l’appellera « Spelt » ou « Spelz » qui veut dire glume ou balle. C’est de cette expression que l’on peut partir à l’origine du mot de l’ancien français « espeautre[106] ».

Avec la linguistique, on a déjà pu localiser les régions de l’épeautre. En Ardèche, Olivier de Serres, en 1601, mentionne l’épeautre comme se maintenant « en certains endroits d’Italie et d’Allemagne et par toute la Suisse, où il est réputé[107] ». Antoine Parmentier, en 1772, cite encore l’Italie[108] avec la Suisse et ajoute à la liste des régions d’épeautre en France, l’Alsace et quelques parties de la Picardie[109]. Il oublie l’Allemagne, qu’il a pourtant connue en captivité, mais c’était au Nord du côté de Hanovre, qu’il fut prisonnier. L’épeautre est aussi un peu présent en Rheinland-Palatinat. La région allemande spécifique de l’épeautre se situe au Sud entre Boxberg et Bad Mergentheim et tout le Bade-Wurtenberg, sur les contreforts du Jura Souabe et du Jura de Franconie. Sur les mêmes contreforts du Jura entre Neufchâtel et le lac de Zurich se situe dans le Nord de la Suisse la continuation de la zone Sud de l’Allemagne. En prolongation à la zone Sud-Ouest allemande, se situent l’Ardenne et la Famenne[110] belge. La Slovaquie, la Slovénie et les Carpates prolongent vers l’Est cette zone du centre de l’Europe dédiée à l’épeautre. Seules les Asturies, au nord de l’Espagne, sont à l’écart de cette zone centrale européenne[111] et aurait peut-être une origine différente[112]. Puisque des recherches récentes ont pu différencier deux grandes familles d’épeautre qui ont migré par les voies continentales (souvent par le Danube) et asiatique (par l’Afrique du Nord et l’Espagne) et semble déterminer que c’est le froment qui donnera l’épeautre et non l’inverse.

Comme la sélection de l’épeautre n’a pas connu la même évolution que le froment, c’est-à-dire qu’il n’a pas été adapté à l’intensification croissante de l’agriculture. Il a d’abord profité des soins des agriculteurs bio-dynamistes et biologiques qui l’ont maintenu en culture et l’ont sauvé de l’oubli. C’est le raccourcissement des pailles (V.9) qui mettra en avant l’épeautre, puisque c’est la céréale qui a la plus longue végétation (en durée) et la plus grande masse (en volume). S’il est vrai que l’on trouve toujours d’anciennes variétés d’épeautre sur le marché[113], il est plus diversement connu par ailleurs que certaines variétés récentes ont cherché à s’adapter aux exigences nouvelles de l’agriculture. Ainsi, en Wallonie, qui se dit parfois un peu pompeusement le premier producteur mondial d’épeautre, les variétés issues de la faculté agronomique de Gembloux, depuis l’année 1965, sont sujettes à discussion.

Comparativement aux épeautres des régions germaniques qu’il s’appelle « Dinkel », le spécialiste allemand du grand épeautre C.I.Kling dénomme les épeautres belges, les « Dinkel-Weizen », soit les épeautres fromentisés. Le Centre de cure d’Allensbach-D sur le lac de Constance (Bodensee) adepte de la thérapie hildegardienne ne s’autorise que cinq variétés dites « pures ». Le docteur Hertzka, fondateur de la médecine hildegardienne et son successeur le Dr. Strehlow, ne voulant entendre par épeautre que les épeautres traditionnels, donnent une liste, où le Franckenkorn ne sera plus présenté en 2017. Le Schwabenkorn serait issu vers 1988 de croisement spontané avec un hexaploïde au sein des champs du Centre de recherche d’Hohenheim[114]. La variété Bauländer: principalement employé pour la production de « grünkern » (XI.11.) est originaire du Bauland en 1924, région au Nord de l’ex – Grand Duché de Bade. La variété Ostro et l’Oberkulmer Rotkorn de 1948 que nous revoyons par après seront aussi dans la liste des épeautres « hildegardiens » (fig.9).

Les Suisses ont lancé en 2014 une appellation protégée sur l’épeautre qui, rappelons-le, est parfois surnommé « blé des montagnes ». La dénomination « épeautre pur suisse » est conditionnée au respect d’un cahier des charges assez strict dans lequel seules les variétés Oberkulmer et Ostro (issue d’un croisement entre Oberkulmer et Steiners Tyroler Roter Tyroler) sont acceptées. Sur la plate-forme des agriculteurs bio suisses, bioactualités.ch, on se demande si l’actuelle recrudescence des problèmes d’intolérance au blé ne vient pas de la sélection trop spécialisée et orientée par la recherche de haut rendements et l’exigence de valeur technologique de la boulangerie moderne (baisse de taille des pailles et protéines différentes[115]). Ils remarquent aussi que les types d’épeautres provenant des régions pluvieuses avaient des épis lâches, tandis que les formes issues des régions plus basses du plateau étaient plus fermes et plus dressées. Ils signalent enfin, que les nouvelles variétés d’épeautre de Peter Kunz sont consommées depuis plus de dix ans par de très nombreuses personnes, et il n’y a aucun rapport d’une quelconque intolérance. En 1996 déjà, des tests de biorésonnance ont permis de montrer que la nouvelle variété « Alkor » (1997) était « aussi bien tolérée que les autres variétés d’épeautre ». Une étude effectuée en Bavière avec des tests d’allergie sérique, c’est la seule expérience de ce type que nous connaissions à ce jour, n’a mis en évidence aucun indice précis d’un potentiel allergénique plus élevé. Au contraire, les nouvelles variétés d’épeautre, parmi lesquelles se trouvait la variété Alkor, ont même été classées comme étant meilleures que les « anciennes variétés ». Même la variété Sirino (2000) n’a jusqu’ici fait l’objet d’aucune annonce de suspicion de moins bonne tolérabilité. Et des produits alimentaires pour la prime enfance, qui sont très appréciés et considérés comme parfaitement digestes, sont fabriqués depuis des années avec Sirino.

C’est depuis la variété d’épeautre belge, « Ardenne », l’année 1965[116], que le centre de recherche agronomique wallon (Craw) de Gembloux a introduit les gènes d’un froment suédois (Virtus). La variété « Ardenne » n’eut pas beaucoup de succès commercial et d’après le témoignage d’agriculteurs, était plus un blé nu que vêtu. L’intention des chercheurs de la faculté agronomique de Gembloux était de régénérer les gènes de l’épeautre. En le croissant avec un parent éloigné on obtient plus d’effet d’hétérosis et la descendance donne plus de potentialité de choix dans les lignées. Comme du point de vue des chercheurs, l’épeautre et le froment étaient des hexaploïdes, il n’y avait pas, pour eux, de problème de mélanges d’espèces. Lorsqu’apparurent la critique allemande et la demande exclusive de races pures, les chercheurs belges firent remarquer qu’un des cinq épeautres acceptés par l’école hildegardienne avait dans ses gènes la variété belge Rouquin. Il s’agissait de l’obtention de Peter Franck, le Franckenkorn, qui a également pour géniteur Altgold et un blé mutant[117].

De par la sélection opérée en Belgique et dans d’autres pays, le grand épeautre entre même dans le club des cent quintaux à l’hectare. Ce rendement est obtenu sur épeautre fourrager, dans des essais probablement fort soignés et onéreux en fertilisation, peu reproductibles sur le terrain[118].

Une petite comparaison nous fera comprendre ce que, de nos jours, la Faculté agronomique de Gembloux elle-même, appelle une dérive[119]. Avec la variété Rouquin de 1979, on obtenait en moyenne 60 quintaux à l’hectare[120]. La variété dite « Lignée 24 », d’avant le croisement avec le froment, donnait environ 30 quintaux, la variété « Lignée 10 » 24 quintaux, et il existait encore une vieille variété ardennaise appelée « Lignée 73 », dite « blanc de Gembloux », qui donnait 34 quintaux[121], c’était aussi à une autre époque (avant 1900).

| fig.9. Descendances de quelques variétés d’épeautres européens | |||

| Espèces variétales | Pays d’origine | Date homologation | Descendances |

| Oberkulmer Rotkorn | CH | 1948 | Croisement d’anciens épeautres suisses réalisé par le centre de recherche de Reckenholz à Zurich. |

| Altgold | CH | 1952 | Sélection dans Oberkulmer Rotkorn. |

| Ardenne | BE | 1965 | Croisement entre un froment suédois (Virtus) et un ancien épeautre belge |

| Ostro | CH | 1978 | Croisement entre Oberkulmer Rotkorn et Steiners Roter Tyroler |

| Rouquin | BE | 1979 | Croisement à trois voies entre (Lignée 24 X Ardenne ) X Altgold |

| Frankenkorn | DE | 1980 | Croisement à trois voies de Peter Frank entre (Altgold X Rouquin) X Altgold |

| Schwabenkorn | DE | 1988 | Croisement spontané de Roter Tyroler avec un autre hexaploïde au sein des champs du centre de recherche d’Hohenheim. |

| Zollernspeltz | DE | 2006 | Sur la publicité de la firme déclaré d’épeautre pur reconnu officiellement. Dans la pratique, on y décèle un gluten tenace peu présent chez les épeautres originaux et obtenu par rétrocroisement. |

| D’après KLING,1993, GEISSLER, 2018, publicité de Zollernspelz et renseignement reçu auprès du CRA W de Gembloux | |||

Quoi qu’il en soit, la « typicité » de l’épeautre est donc souvent remise en question et l’on remarque qu’aussitôt que le marché devient porteur, cela change la donne. L’analyse des protéines des « nouveaux épeautres » a laissé entrevoir une différence entre les variétés bios suisses et allemandes (souvent des re-sélections ou croisements entre anciens) et les « épeautres-fromentisés » belges, même si pour certains scientifiques cela nécessite un approfondissement[122]. Mis à part un rétrécissement des pailles de vingt centimètres, rien ne permet de distinguer visuellement, les nouvelles variétés d’« épeautres fromentisés » belges, d’après C.I. Kling le chercheur spécialiste de l’épeautre à l’Université de Hohenheim-Stuttgart.

Au Canada, on s’est employé en 1988 à développer un épeautre de printemps plus petit en hauteur de paille, la variété Champ, pour les courtes saisons et moissons canadiennes[123].

Les bio-dynamistes ont sauvé et créé plusieurs variétés d’épeautres. Exemple : du centre de sélection de Darzau, la variété « Kipperhaus Weisser Spelz » (un épeautre blanc de 1997), ainsi que les variétés « Alkor » de 1997 et « Sirino » de 2000, du centre de sélection céréalière de Peter Kunz à la ferme de Breitlen à Hombrechtikon (CH). Il a fallu plus de quinze ans à Peter Kunz pour sélectionner, stabiliser, reproduire puis faire agréer ces variétés. L’obtenteur suisse et bio-dynamiste Peter Kunz est un des rares qui tient compte du test de panification lors de ses choix de sélection. Il a souhaité aussi confronter ces nouvelles variétés d’épeautre précitées au problème de digestibilité rencontré par les consommateurs. Il se dit encouragé que sa variété « Alkor » sur le marché pendant cinq ans n’a entraîné aucune plainte à ce sujet[124].

On remarque que ça bouge beaucoup sur le marché du grand épeautre et d’autres anciens blés pourraient bientôt connaître les mêmes vicissitudes.

Au niveau nutritif, dès le xiie siècle, Sainte Hildegarde de Bingen a attribué beaucoup de vertus à l’épeautre et cela sera repris par l’actuelle école de Sainte Hildegarde, qui ne soigne pas que le corps, mais aussi l’âme et l’esprit. Par des termes très fervents, on fait l’éloge de l’épeautre, « si je venais à être atteint du cancer, je me retirais sur un alpage avec un sac plein d’épeautre, afin de voir qui du cancer ou de l’épeautre serait le plus fort ». Ou encore, « l’excellente solubilité de l’épeautre constitue un de ses principaux avantages[125] ».

En 1778, Antoine Parmentier signale déjà la meilleure qualité digestive du pain d’épeautre[126], mais, sur ce sujet, les commentateurs de l’époque ne sont pas unanimes[127]. Le grand épeautre reprend des galons depuis que la recherche de qualité alimentaire s’opère quand la recherche de quantité est assurée. Sa balle protectrice n’est plus un obstacle technique et un désavantage économique, mais un avantage dans la lutte contre la pollution atmosphérique (notamment nucléaire). Lors de l’accident nucléaire de Tchernobyl, on a comparé l’épeautre au froment « non vêtu », le premier contenait dix fois moins d’éléments radioactifs[128]. La différenciation des protéines du froment et de l’épeautre n’est pas évidente avec les techniques d’analyses de prédiction. Certains chercheurs comparant les anciennes variétés comme le Steiners Tyroler et l’Oberkulmer au nouvel épeautre belge Rouquin, ont remarqué que ce dernier avait les meilleures qualités panifiables, mais d’autres profils d’α-gliadine et de teneurs en hauts poids moléculaires supérieures (VII.7) [129].

Pour comparer les protéines de l’épeautre et du froment, on peut juste constater une plus grande quantité en protéines, (jusqu’à 16 %) et pour les enquêtes sur les anciens épeautres en Italie, des fourchettes de 9,8 à 25,5 % de protéines pour les épeautres, pour 10,9 à 17,5 % pour les froments. Ces derniers ayant subi un certain nivellement de la diversité, de par la sélection plus intensive portée sur cette céréale[130]. Une valeur d’équilibre nutritionnel des acides animés semble supérieure du fait que malgré des teneurs en protéines supérieures, cela ne se reflète pas en termes de qualité « plastiques » des pâtes et hauteur des pains[131]. Cette teneur n’explique pas, pour beaucoup de scientifiques pourquoi les personnes sensibles supportent mieux l’épeautre que le froment. Dans sa composition résultant de l’analyse chimique, décortiqué d’une autre manière en somme, on se doit de comparer l’épeautre à son frère « chromosomique » ; le froment. À condition de comparer des farines complètes entre elles, on relève quelques différences, toutes à l’avantage de l’épeautre. Les teneurs en vitamines B1 (Thiamine), B2 (Riboflavine) et B6 (Pyridoxine) sont au moins du même ordre que le froment qui en est déjà bien pourvu[132]. La vitamine E (Tocophérol) est souvent citée comme spécifique à l’épeautre par des écrits « grands publics », mais les teneurs sont dites semblables au froment et au seigle par des analyses. La pro-vitamine A (Caroténoïde) est réputée plus présente dans les « anciens grands épeautres », mais encore une fois aucune source de recherche dans la littérature officieuse en notre possession ne permet de le mentionner pour le « grand épeautre ». Il est parfois facile de dire que ce n’est pas avéré, lorsque l’on ne prend pas la peine d’analyser scientifiquement en quantité suffisante. Dans les sels minéraux et les oligo-éléments, l’épeautre dépasse le froment. Il a ici le retour positif du désavantage de posséder plus de fibres. Le magnésium (Mg), le phosphore[133] (P), le zinc (Z) et le cuivre (Cu) sont les éléments les plus représentés dans la plus-value[134].

Le grand épeautre est utilisé en grains, flocons, semoules, « grünkern » et pains. Une forte mixité de transformation que ne connaissent ni le riz, la céréale cuisinée par excellence, ni le froment, la céréale la plus recommandée pour la panification. Le grand épeautre contient une grande proportion de protéines, ce qui le rend panifiable en suivant les mêmes principes de panification que le froment[135].

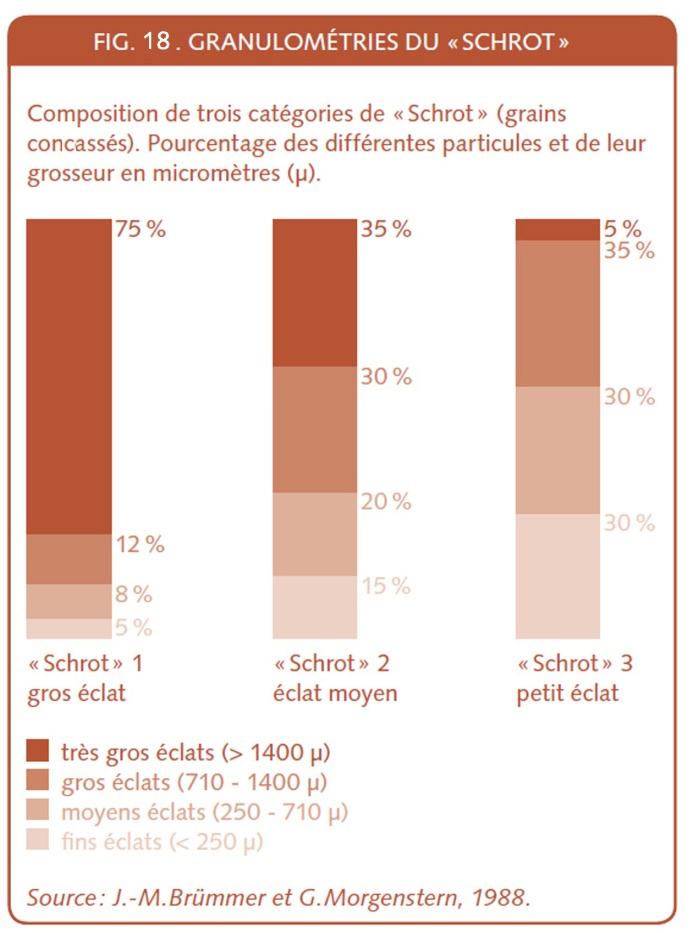

Fin des années 1980, des essais répertoriés par le CIREp belge signalent une moins grande élasticité de la protéine sur la variété « Rouquin », qui était pourtant déclarée comme la plus panifiable des sortes de grand épeautre à cette époque. Autre remarque de leurs essais, les tests prédictifs (Zélény et Alvéographe Chopin) sont moins probants pour l’épeautre que pour le froment. Il vaut mieux, dit le CIREp, en revenir aux tests de panification. Un pétrissage lent et un apprêt plus court caractérisent la panification du grand épeautre d’après les expériences belges[136]. Autre précision belge, la meilleure résistance du grand épeautre à la germination sur pied, lui donne un avantage sur les autres céréales, les années pluvieuses[137]. Le 17 mars 1982, après six années d’études et de mise au point fut présenté le « pain d’épeautre d’Ardenne ». La recette a été mise au point par Victor Christophe, un boulanger de La Roche-en-Ardenne, en Belgique. La pâte reçoit un apport de préfermentation d’environ trois heures sur poolish de moitié et contient 70 % de farine d’épeautre et 30 % de farine de froment type 65[138]. Personnellement, je préférais la panification au levain sur trois rafraîchis pour se marier avec le goût de l’épeautre clair. En Allemagne, des essais démontraient aussi la grande qualité panifiable de « Rouquin[139] » et « Baulander[140] ». Panifié à l’allemande, c’est-à-dire en grains concassés en éclats (Vollkornschrotbrot), le développement de l’amidon (on ne parle pas d’alvéolage, ici) est supérieur sur le grand épeautre par rapport au froment[141]. D’après des résultats d’essais allemands, il est probable qu’il faut accorder autant d’importance, sinon plus, à l’effet pentosanes qu’à l’effet gluten dans le développement de ce type de pains et remarquer que les variétés contenant beaucoup de protéines ne sont pas celles qui donnent le plus de volume aux pains de grains concassés en éclats (X.7).

Au vu de toutes ces analyses « modernes », il est surprenant de voir les descriptions des spécificités panifiables du grand épeautre par Parmentier en 1778. Il écrit qu’il faut de l’eau moins froide et plus de levain que pour le froment, pour ne pas avoir un pain « lourd ». Un « apprêt » moins fort et une cuisson moins vive[142]. Pour moi c’est « lumineux ». Il est vrai qu’avec ces écrits, on est au « siècle des lumières ».

X.4.1. Les blés Macha et Vavilov

Il existe dans les blés anciens ou primitifs, des « frères chromosomiques » au grand épeautre, c’est-à-dire des céréales qui ont le même nombre de chromosomes. Il s’agit ici du Triticum Macha, le blé Macha, présent dans le Caucase qui est un blé vêtu.

Le Triticum Vavilovii, blé Vavilov, du nom du chercheur russe, est un peu cultivé en Arménie[143], au point qu’on le dénomme parfois, blé d’Arménie. Il faut peut-être aller dans leurs pays d’origine pour voir leur « tronche » de pain.

X.5. Les blés durs

On revient vers des blés durs dans leur texture. Ce sont même ceux qui se dénomment comme tels dans les classements botaniques.

Le blé dur est à différencier du blé tendre. Ce sera dur, dur pour faire cette distinction[144], surtout, comme nous le verrons plus loin, si l’on est traducteur. Pas tellement par le fait plus qu’apparent, que tendre et dur font un contraste bien marqué dans le cœur du grain, mais parce que la frontière entre les deux peut parfois être bien difficile à définir au niveau dureté, il existe beaucoup de cas limite (X.3.1).

La différenciation par classement d’espèce du blé dur à part entière apparait même très tard dans l’histoire. Dans l’Encyclopédie méthodique de 1784, Alexandre Henri Tessier est parmi les premiers à faire une distinction claire entre le blé dur et le blé tendre. Après bon nombre d’expériences, il en conclut que les blés tendres sont favorisés par les climats du Nord et le blé dur par les sécheresses plus fréquentes du Sud, a fortiori en Afrique du Nord. C’est justement au nord de l’Afrique et principalement en Algérie que René Louiche Desfontaines séjourna, pour y étudier la flore pendant deux ans. Et c’est à ce dernier que l’on attribue la première dénomination de triticum durum[145], tout au début du xixe siècle dans son ouvrage sur la flore atlantique.

Cette nomenclature sera entérinée par les efforts classificateurs qui suivront, notamment ceux de De Candolle et Seringe, deux exilés d’origine française en Suisse. Et ce sera par la connaissance des chromosomes dans l’entre-deux guerres que l’on scellera génétiquement la frontière entre blé tendre, hexaploïde, et blé dur, tétraploïde (III.3 et IV.3.1).

Il est un peu logique que l’on ait réuni pendant longtemps les blés tendres et durs, puisqu’on les mélangeait pour composer la farine panifiable en France. Ainsi Eugène Péligot du Conservatoire des Arts et Métiers (Cnam) recevra en 1849 des échantillons de grains des Grands Moulins de Corbeil (ex-Grands Moulins du Roi) tenu par la famille Darblay proche de la famille Vilmorin, au point qu’en 1869 Louise Darblay épousera Henri de Vilmorin[146]. Dans ces échantillons figurent deux blés durs ; le blé dit d’Espagne (X.2.3) et le blé Tangarock ou Taganrock qui sont réputés « affluents sur le marché de Paris » ou « comme étant très commun et très abondant à Paris[147] ».

Ce même blé Tangarock, qui provient de la ville portuaire russe de Taganrog, situé sur le bord de la mer d’Azov en face du delta du Don, a transité par le port de Marseille pour aboutir dans l’Ain en 1821-1822. On peut lire, dans un rapport de la Société d’agriculture régionale, qu’il s’agit peut-être d’une « transmutation de blé dur en blé tendre[148] ». L’identification du blé dur est probablement plus confuse à l’époque que de nos jours. En 1828, c’est à Chalons-sur-Marne qu’un comice agricole mentionne les premiers essais du blé Tangarock[149]. Henri de Vilmorin présente en 1880 le blé Taganrock (et non Tangarock) comme synonyme du Poulard blanc lisse[150].

Ces mentions historiques étalées sur soixante ans peuvent facilement nous faire croire que la variété est bien originaire de Russie et d’Ukraine orientale, mais qu’une sélection massale l’a adapté sur le sol français (IV.3.2). Il ne s’agit probablement plus de blé d’importation nord-africains à l’époque où les Grands Moulins de Corbeil de la famille Darblay le procure au chercheur Eugène Péligot. La variété Tangarock est toujours utilisée actuellement pour la confection de pâtes bio dans les Marches, en Italie[151].

L’Atlas des produits typiques d’Italie consacré au pain, réalisé en 1997 montre que 28 % des pains cités étaient réalisés avec du blé dur[152]. Cultivé principalement au sud du pays et, par exemple, pour un des plus connus, à Matera dans le Basilicate, on doit utiliser des blés mentionnés dans le cahier des charges de l’Igp. Ce sont les variétés Senatore Cappelli, Duro Lucano, Capeiti et Appulo dont les farines donnent un goût unique au pain. Ces variétés anciennes doivent entrer dans la composition du pain italien au blé dur[153].

À Altamura, l’autoproclamée « cité du pain », on fait un pain avec des farines de blé dur déjà réputé et vanté par le poète Horace (* -65 avant J.C. – †-8 avant J.C.). Son appellation d’origine protégée exige le recours aux variétés Appulo, Arcangelo, Duilio et Simeto, les trois dernières variétés citées étant des descendantes directes de Senatore Capelli , qui elle-même a été obtenue en 1915 à partir de la variété-population tunisienne Jeanh Rhetifah [154].

La variété Senatore Capelli est aussi utilisée par certaines boulangeries de cette ville des Pouilles, remarquable pour avoir vu un McDonald’s fermer boutique en moins de deux ans, coulé par la concurrence de la foccaccia artisanale locale [155].

Le cultivar Senatore Capelli, nommé ainsi en hommage à un homme politique qui fut ensuite ministre de l’Agriculture sous Mussolini, a été obtenu en 1915 par Nazareno Strampelli, chercheur de renom international qui fut un des premiers sélectionneurs de blé à introduire des gènes de nanisme grâce aux apports de la variété japonaise « Akagomugi ». Cette création introduisit également les gènes de la variété néerlandaise Wilhemina et de la variété Rieti pour créer la variété de blé tendre Ardito en 1920[156]. Ce chercheur dédiera une de ces obtentions au sénateur Rafaelle Cappelli qui, au tournant du xxe siècle, établit des réformes agraires en Italie. Le dirigeant italien B.Mussolini avait comme objectif l’autonomie du pays en production du blé, alors déficitaire. Il établit en juin 1925 la campagne dénommée « la bataille du blé » qui atteint ses objectifs dans les années 1930[157].

Depuis 2016, une société commerciale italienne a déposé le nom Senatore Capelli , ce qui ne permet plus la commercialisation de ces semences sous ce nom, sans devoir payer de royalties[158]. Depuis, beaucoup utilise d’autres variétés de blés durs (descendante de Capelli) en remplacement.

On le voit, l’Italie abrite de nombreux pains d’origine protégée. Depuis 2009, le pagnota del Dittaino, dans le centre de la Sicile est encore de ceux-là. Il est réalisé avec des blés durs, dans des proportions variant de 30 à 70 %[159]. Il existe encore bien d’autres pains typiques et « locaux », à vous de les découvrir[160].

D’autres variétés de blés durs italiens, sont presque légendaires. Le timilia, un blé dur semé au printemps et, de ce fait, qualifié « de trois mois » ou « trémois ». C’est le temps qu’il lui faut pour venir à maturité, même si c’est souvent un peu plus long suivant les climats et pays. Il s’appellera trimenia chez de Vilmorin[161], et il est déjà cité très tôt dans l’histoire, notamment par Columelle, (livre 2, chapitre 6) qui cite ses variantes [162].

La variété population Rusello a été choisie par Adriano Farano pour son goût et parce qu’elle contenait des protéines ne laissant pas de résidus insolubles après une fermentation au levain d’après son approche analytique [163].

Vous aurez peut-être remarqué que tous ces blés durs sont barbus et parfois bien barbus même.

Comme si le fait d’être dans les zones arides qui leur conviennent pour donner un albumen fort « cimenté » donne ces expansions en silice pointées vers le ciel pour mieux capter la rare humidité ambiante ou sous forme de rosée ou gouttelettes de pluies.

L’exemple extrême est ce dessin du frère du peintre dit le Raphäel des roses, Pierre-Joseph Redouté. Il s’agit d’Henri-Joseph Redouté et du blé dit d’égypte par A. Delile[164] (fig.10).

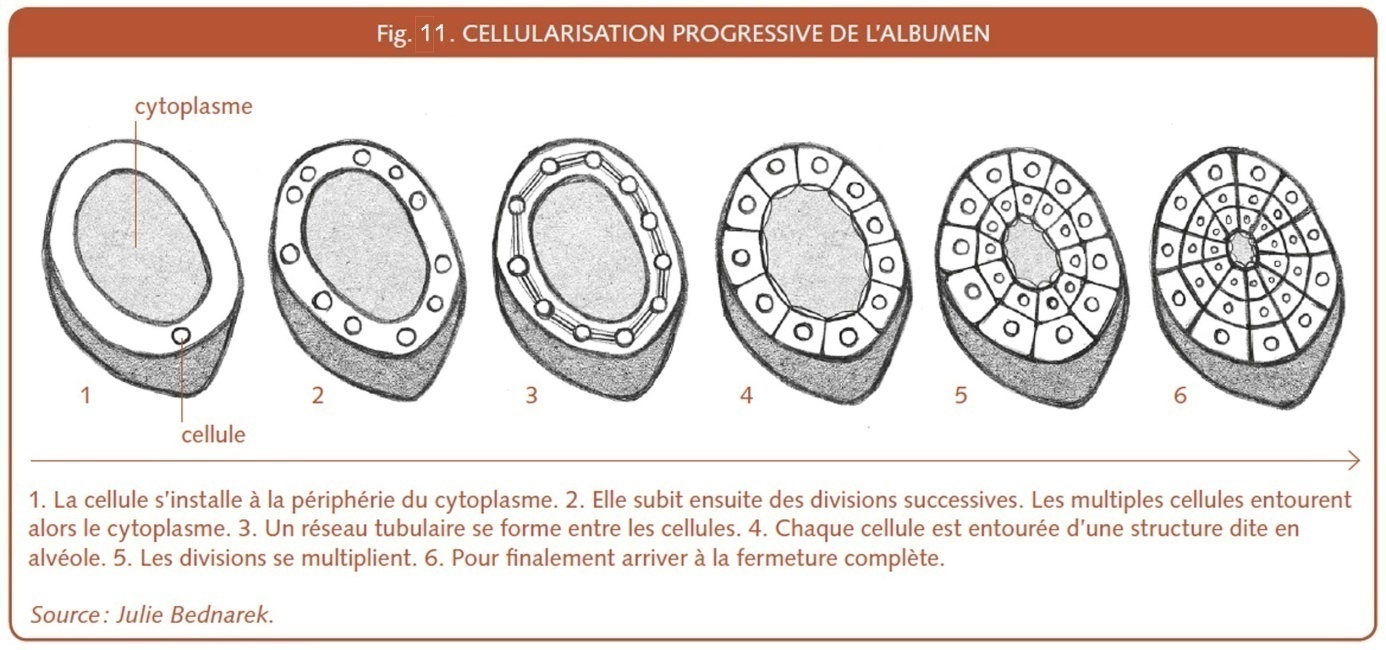

Lorsque l’on regarde l’albumen amylacé, terme utilisé pour signifier que cet amidon est enserré de protéines, on remarque que pour le blé dur, il l’est de manière serrée. En tranchant le blé dur, on ne voit pas un aspect farineux, mais glacé, quasi translucide ou plus souvent dit vitrifié.

Lors de sa maturation, l’épi de blé passe d’une teneur en humidité de 40 % d’eau à l’état laiteux jusqu’à 12 % arrivé à maturité[165]. L’albumen amylacé se forme progressivement en cellules pour arriver à l’épi mur et sec[166]. La cellularisation croit de la périphérie vers le centre, d’où des liaisons plus résistantes dans le pourtour[167].

Il est probable que dans des climats très secs, la cellularisation est favorisée et plus compacte. Et comme on le remarque dans le schéma (fig.11), elle va, comme la minéralisation du grain, du périphérique vers le centre.

Il peut toutefois se produire un phénomène redouté par les semouliers et producteurs de semoule de blés durs, le mitadinage.

Il faut savoir que pour la fabrication de semoules, pour la polenta, le couscous et les pâtes alimentaires, on recherche particulièrement ce caractère granuleux sorti de la mouture, contrairement à la farine dédiée à la panification. Or le mitadinage, est considéré comme un accident climatique de la culture du blé dur, qui ne permet pas bien le transfert d’éléments du fait d’un manque d’humidité ambiant qui empêche la transformation des cellules en plus grosses particules et développe des aspects farineux non souhaité en semoulerie.

Précisons qu’au sud de la France au milieu du xixe siècle, des blés sont dénommés mitadins (ou mi-durs) du côté de Toulouse par Julia De Fontenelle[168], il s’agirait d’après Emmanuel Le Roy Ladurie et Georges Comet d’un semis mélangé de blés tendres mêlé avec des blés durs provenant d’Afrique du Nord ou d’Espagne[169]. Nous sommes, avec des blés, qui rappelons-le, à cette époque, sont encore en France utilisés en panification, surtout du fait qu’ils sont déjà repérés comme plus riches en nutriments, même si l’on parle déjà de gluten plutôt que de protéines, mais le gluten résonnait positivement à l’époque. Ce blé dur a effectivement plus ou moins 2 % de matières azotées en plus que les blés tendres[170], écart qui s’est réduit à l’époque moderne.

Cette différenciation entre dur et tendre est une observation plus propre à la meunerie qui doit transformer en farine ou en semoule l’amande du grain. Pourtant, si on ne peut que difficilement confondre les qualités mécaniques de résistance à la fragmentation d’un blé dur et d’un blé tendre entièrement vitreux, les deux blés sont différents. La notion vitreuse est visuelle ainsi que plus liée aux conditions de culture. Et la dureté est une notion de texture due au patrimoine génétique[171]. Plus il est chargé en gluten, plus le grain sera dur. Bien sûr, dès les années 1920 on a repéré chez le blé dur l’absence du génome D par rapport au chromosome du blé tendre (III.1). La dureté d’un blé dépend de la liaison entre les granules d’amidon et son pourtour protéique. C’est la théorie de l’adhérence et de la difficulté de dessouder ces deux matières. En poussant plus loin, les chercheurs remarqueront que si la matrice protéique, qui enserre le grain d’amidon, n’est pas totale ou discontinue, la dureté est différente et ainsi on mesurera la quantité d’amidon libre et de protéines interstitielles pour mieux définir la dureté du blé.

Pour l’aspect farineux ou semoulier, mathématiquement et en bon cartésien, la granulosité des particules de farine est de maximum 0,900 millimètres, avec une majorité avoisinant les 0,050/0,100[172]. Pour une semoule, on est dans des grandeurs maximales de deux à trois millimètres, avec une majorité proche d’un millimètre[173].

| fig.12 : Comparaison linguistique entre… | ||

| du blé tendre | du blé dur | |

| En latin : Triticum Common ou Triticum Aestivum | En latin : Triticum Turgidum durum | |

| à valeur meunière | à valeur semoulière | |

| Blé tendre (F) | Blé dur (F) | |

| Froment (F) | ||

| Bread Wheat (USA) | Macaroni Wheat (USA) | |