Louis Charles Bugaud, un boulanger d’avant-garde

d’après des extraits du livre « Mon père », Bugaud Louis (1866-1943) écrit en 1970 par son fils Marcel Bugaud

Nous sommes en 1906. Mon frère a douze ans. Il vient d’avoir son certificat d’études et est heureux de lâcher l’école pour faire un « mécanicien ». Il entre chez un serrurier-mécanicien voisin, monsieur Dumaine, qui veut bien le prendre en apprentissage.

Cet artisan est un chercheur qui travaille beaucoup pour des inventeurs en dehors d’une spécialité qu’il a fait breveter et qui consiste en une boîte en fonte dans laquelle se trouve un couple de pignons coniques fondus qui permet à l’aide d’une manivelle de remonter les stores en toile qui garantissent du soleil les devantures des magasins. Il a un outillage très varié mais simple.

Mon père conçoit un pétrin mécanique à cuve en bois cylindrique tournante qui, supportée par son axe vertical, sera entrainée mécaniquement et dans laquelle tournera un malaxeur vertical. Il a fait un petit croquis de ce qu’il conçoit et on passe à l’exécution en septembre. Facture en novembre : 1 134 francs, 389 heures d’ouvrier.

Le pétrin « Le Rationnel » en service a eu quelques ennuis dans l’intervalle et il a été réparé tant bien que mal, aussi on monte sans retard le prototype. Comme il est beaucoup moins encombrant que le précédent, on l’installe toujours dans la cave annexe avec un moteur électrique. On en a profité pour amener l’eau chaude et l’eau froide dans un réservoir mélangeur placé au-dessus de la cuve et on peut ainsi faire couler l’eau à température précise à chaque fournée. La qualité des pâtes obtenues est nettement meilleure, le pétrissage beaucoup plus régulier ne nécessite aucune intervention manuelle.

On panifie à cette époque 400 à 450 kilos de farine par jour de façons variées : gros pains boulot et fendus, aussi pains de fantaisie de poids divers, petits pains, croissants vendus chauds, etc.…

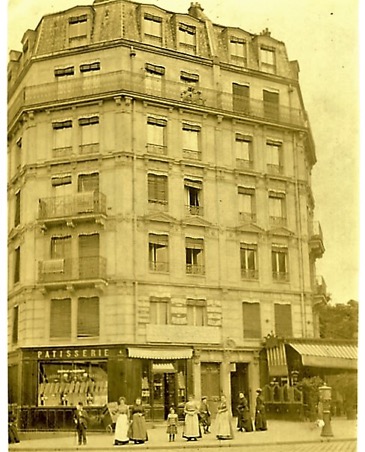

Boulangerie Bugaud, Boulevard Ornano

Le fournil en sous-sol que l’on pourrait qualifier de laboratoire est un local agréable, bien pavé, peint à la chaux, bien ventilé où un thermomètre accuse une température régulière de 20 à 25°. On y travaille avec ordre et méthode. Le four qui peut contenir soixante-dix pains de deux kilos est très régulier. On y cuit en pains divers, tant en gros pains qu’en fantaisie, environ six fournées chaque nuit. On commence à 21 heures et on pétrit successivement trois fournées chacune en onze minutes. On les met en pâtons dans des armoires de fermentation puis on les tourne et les place en bannetons sur des charriots mobiles qui ont chacun leur place dans le fournil. Ils seront approchés successivement du four au moment de l’enfournement. A minuit les trois fournées sont prêtes à mettre au four. On coule dans le pétrin la quatrième fournée et on monte casser la croute à la salle à manger au-dessus du fournil. Onze minutes après, de sa place, mon père coupe le courant : la fournée est pétrie.

Il y a toujours une fournée cuite à six heures chaque matin et les cinq ou six autres sortent successivement chaque heure. Tout ce pain « mis en montre » dans la belle devanture de la boulangerie Bugaud est l’orgueil de mon père.

La boulangerie du 4, boulevard Ornano ; Louis Charles Bugaud, Chalonnais l’Enfant du Devoir, à droite, avec son épouse Maria Thérésia et leur fils aîné Marcel, l’auteur de ces lignes.

L’organisation ainsi établie lui permet des loisirs bien mérités. Il a un personnel choisi et tout dévoué qu’il a formé lui-même et laisse maintenant la responsabilité de la panification au brigadier. Il ne fréquente le fournil qu’accessoirement pour y poursuivre une nouvelle étape : pesage et tournage automatiques des pâtes de pain.

Il va plus fréquemment à Saint-Germain-sur-Morin et suit surtout avec soin l’évolution de la boulangerie artisanale tant rurale qu’urbaine qui trouve de plus en plus difficilement des ouvriers pour pétrir à bras. Il voit bien les débouchés que pourrait avoir dans cette clientèle un pétrin mécanique étudié à partir de son prototype construit par un industriel sérieux en petites séries et vendu un prix acceptable. Il ne voit de concurrence sérieuse ni chez les constructeurs français peu nombreux et mal informés des questions techniques de panification, ni chez les constructeurs étrangers qui prospectent déjà sérieusement la clientèle mais offrent un matériel coûteux, encombrant et non prévu pour l’exécution du pain journalier désiré en France.

Il a gardé le contact avec les successeurs du constructeur malheureux de son excellent four, ruiné par le procès en contrefaçon, messieurs Vedelle et Lehalle. Ces messieurs sont très au courant des travaux de mon père. Ils travaillent en collaboration avec le beau-frère de l’un d’eux, monsieur Roux, ingénieur-mécanicien, à la tête d’un atelier bien outillé, rue de Fécamp XIIème, qui travaille surtout à façon pour diverses industries et plus particulièrement pour l’automobile en plein essor. Il occupe une vingtaine d’ouvriers. Il est aussi conseiller technique pédagogique des Ecoles d’Apprentissage de la Ville de Paris.

Mon père lui a demandé quelques travaux relatifs aux machines à peser et à tourner dont il poursuit les essais.

En ce qui concerne le prototype de pétrin en service qu’il a fait breveter en Allemagne et en France et dont il a déposé la marque « Le Second Aide », il l’interroge précisément pour connaitre son avis sur la construction d’un pétrin définitif et savoir si en cas de poursuite des fabrications il serait à même de maintenir son concours pour des commandes à suivre de petites séries de dix appareils par exemple.

Monsieur Roux établit les plans définitifs d’un seul type de pétrin pouvant pétrir au maximum 250 kilos de pâte batarde et offre des engagements relatifs au prix des appareils et aux délais de livraison.

Mon père prend alors, avec l’accord de ma mère, la décision qu’il a longtemps mûrie : je garde mon fonds de boulangerie, je fais construire des pétrins, jusqu’à nouvel ordre je les vends et les installe moi-même.

Tout ceci se passe aux alentours de 1906-1907.

Monsieur Roux a accepté de prendre mon frère qui a terminé son apprentissage chez monsieur Dumaine comme ouvrier tourneur et de compléter ses connaissances pour lui permettre de seconder efficacement le père dans les installations et les dépannages.

On approvisionne une série de dix pétrins et on en construit immédiatement deux : l’un est installé au fournil et remplace le premier prototype et l’autre sera présenté à une exposition internationale de pétrins mécaniques dans les serres de la Ville de Paris, au Cours la Reine, du 10 au 24 février 1907. Nous y sommes très visités, tant par des boulangers que par des représentants éventuels, et obtenons le 1er prix et une médaille d’or. Mon père présentait chaque jour le pain qu’on avait cuit la nuit précédente ce qui faisait assez sensation.

J’ai à l’époque dix-huit ans. Sorti de l’Ecole Commerciale avenue Trudaine en juillet 1906, j’avais embrassé une carrière d’employé de bureau. J’y avais quelques loisirs et je suivais avec soin les travaux de mon père, m’efforçant de le seconder, tant au point de vue du courrier, assez abondant, que des travaux comptables beaucoup plus limités.

L’Ecole Commerciale de l’Avenue Trudaine

Mon père était très actif. Il avait pris contact pour Paris et la banlieue avec un électricien qui lui faisait toutes ses installations, assurant les mises en route lui-même et donnant aux clients les conseils nécessaires pour en faire si possible des collaborateurs. Il en a étonné beaucoup par sa compétence professionnelle et c’est sans difficulté que nous vendions nos machines solidement construites à un prix abordable.

Monsieur Roux suivait pour les livraisons, et la construction de notre pétrin devint bientôt pour lui une de ses activités principales.

Cependant mon grand-père bien tranquille à Saint-Germain-sur-Morin y meurt en mars 1908. Ce fut un choc pour mon père.

À Suivre