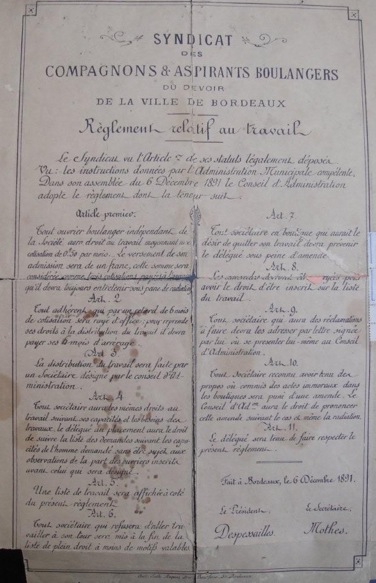

LES COMPAGNONS BOULANGERS DU NOUVEAU SIÈCLE

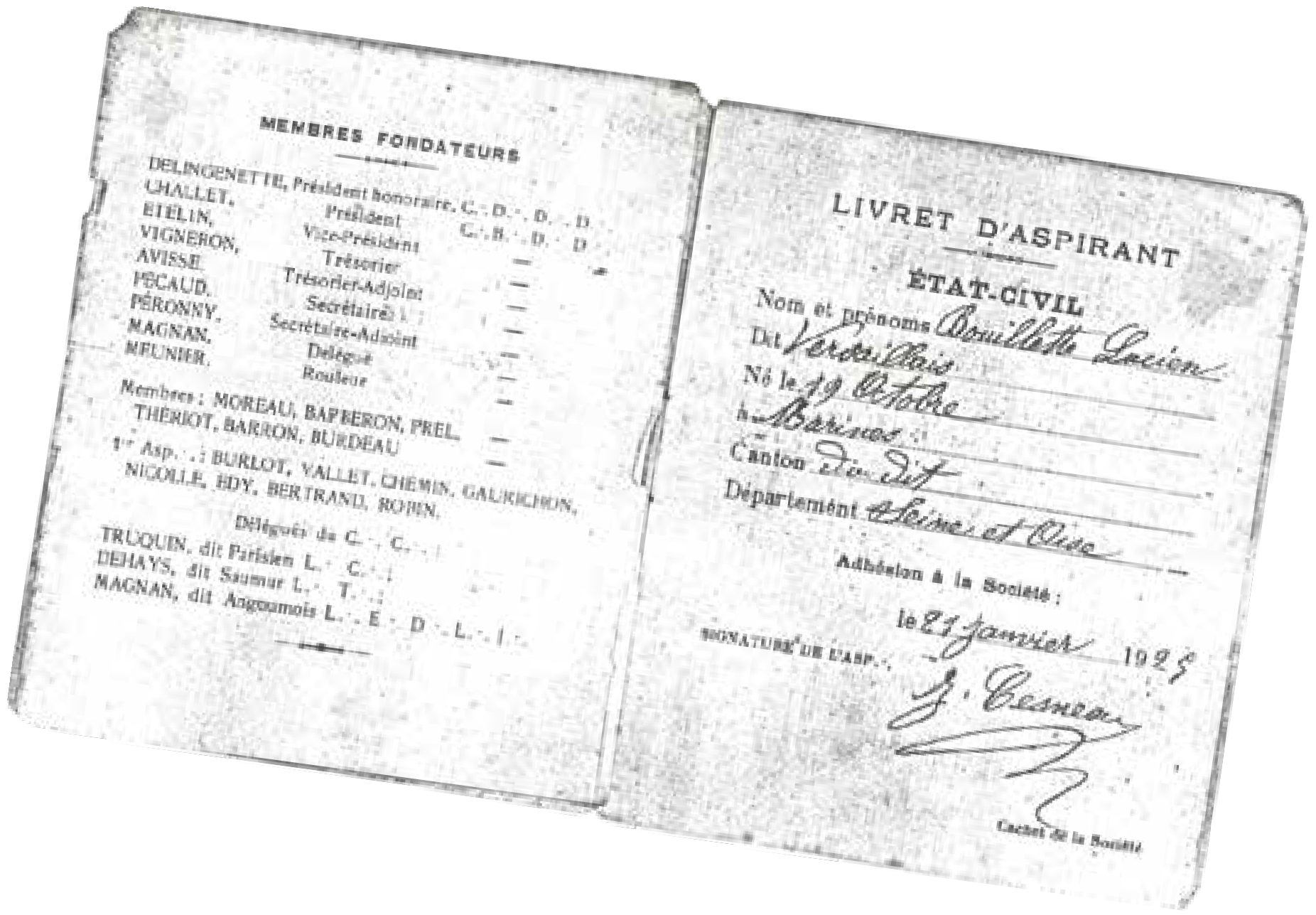

Dans les bulletins de l’Office du Travail de 1909 à 1914, nous trouvons référencée une société ouvrière de placement intitulée les Compagnons Boulangers du Nouveau Siècle.

Cette société fondée le 15 février 1903, statuts déposés le 3 mars 1903 en préfecture de la Seine, est composée à sa fondation de quatorze membres.

Son but : « grouper autour d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire, d’un trésorier et d’un préposé, ce dernier étant chargé de distribuer l’ouvrage à tout chacun et à tour de rôle, l’ouvrage sera donné gratuitement. Admission : 2 francs ; cotisation mensuelle : 1 franc, pour un secours mutuel en cas de maladies des adhérents et à une caisse de retraite si les fonds le permettent ».

Obligation de l’adhérent : se rendre à son travail aux heures indiquées, sinon avertir le bureau, travailler de manière à attirer aucun reproche sur lui. Tout ouvrier « qui s’immiscerait (sic) pendant le travail ou commettrait une faute pouvant porter atteinte à la société sera soumis au conseil d’enquête qui délibérera ».

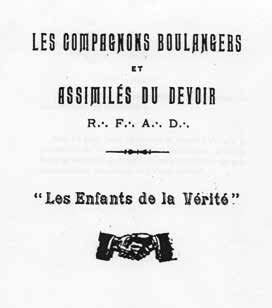

Cachet des Compagnons du Nouveau Siècle

(C.N.S.), deux mains serrées, symbole

de solidarité classique des syndicats

et sociétés de secours mutuels de cette période.

La Revue d’économie politique (BARRAULT (Henry-Emile), L-Larose et Forcel éditeur, Paris 1908.) nous apprend que celle-ci a placé 79 ouvriers boulangers en 1903 et 1 141 en 1906.

À l’analyse des noms des membres des bureaux des années 1903, 1907, 1912 et 1919 (Archives Nationales.), l’on constate l’absence de compagnons boulangers du Devoir.

Ce syndicat dissous en juin 1921 après décision d’assemblée générale –certainement dû à une baisse d’effectif trop importante, conséquence de la Grande Guerre- n’aurait donc aucune filiation compagnonnique.

COMPAGNONS BOULANGERS ET ASSIMILÉS RESTÉS FIDÈLES AU DEVOIR

DITS LES ENFANTS DE LA VÉRITÉ, 1920

En 1920 a lieu la plus grande scission des compagnons boulangers du Devoir après celle de l’Union Compagnonnique, celle des Compagnons boulangers et assimilés restés fidèles au Devoir, dits Les Enfants de la Vérité. À l’origine de cette scission, le congrès de 1911… et un compagnon très connu à l’époque, François Magnan (qui signe quelques fois du prénom de Théophile), Angoumois l’Exemple de la Justice.

Pour découvrir au mieux cette scission et reproduire au plus près l’atmosphère de celle-ci, il me semble nécessaire de présenter de nombreux courriers, articles de presse et comptes rendus regorgeant d’informations et surtout permettant de comprendre la psychologie compagnonnique de l’époque.

Au congrès de 1911 sont représentées les cayennes de Troyes, de Tours, de Blois, de Paris, et de Dijon. C’est cette dernière cayenne qui est à l’origine, entre autres, de la scission des Enfants de la Vérité.

Des compagnons reprochent au compagnon Poulet, Mâconnais l’Ami du Progrès, P.E.V. de la cayenne de Paris, ville organisatrice, d’avoir laissé pénétrer un profane, le sieur Menault, Bourguignon, délégué au placement de la ville de Dijon. En effet, ce boulanger aurait participé à toutes les assemblées de ce congrès alors qu’il n’aurait jamais été reçu.

Second mécontentement, l’interdiction faite au délégué de la cayenne de Rochefort de siéger à ce congrès, délégué nommé François Magnan, Angoumois l’Exemple de la Justice, qui devait présenter et défendre la proposition faite par sa cayenne d’intégrer aux compagnons boulangers du Devoir d’autres métiers de l’alimentation.

La Première Guerre mondiale vient mettre en hibernation ces dissensions entre compagnons boulangers. Mais en 1920, certains, dont François Magnan, sont en désaccord avec la politique du Syndicat des compagnons boulangers de Paris, lequel maintient des rapports particuliers et préférentiels avec les syndicats ouvriers. Ces compagnons reprochant, entre autres, aux compagnons en place de la cayenne de Paris, leur préférence pour le syndicalisme politisé prônant la lutte des classes, délaissant ainsi rites et traditions.

François Magnan, dit Théophile, Angoumois l’Exemple de la Justice

François Magnan est né à Angoulême, le 8 novembre 1863, fils naturel de Marguerite Magnan, alors âgée de vingt-six ans, couturière pour hommes. Son acte de naissance a été rédigé en présence de deux boulangers d’Angoulême :

Pierre Gadoux, trente-six ans (né à Saint- Constant en 1827, compagnon boulanger du Devoir, Angoumois Noble Cœur, reçu à Angoulême à la Noël 1856, domicilié 24, rue de Beaulieu) et François Noël Martin (cinquante-trois ans, domicilié au 2, Place du Murier. Il a signé le certificat de naissance avec trois points).

François Magnan est initié dans une loge maçonnique, très jeune, avant sa réception, et est reçu compagnon boulanger du Devoir à Saumur le jour de la Saint-Honoré 1891 sous le nom d’Angoumois l’Exemple de la Justice.

Il reçoit cette même année, de la part de la cayenne de Saumur, l’Écharpe d’honneur. Puis, le 2 février 1894, il arrive à Nantes où il prend la fonction de rouleur et se marie avec Eugénie Dulac, couturière, et femme au foyer.

Il propose au Tour de France un nouveau rituel de réception et c’est certainement grâce à ses relations maçonniques que les compagnons boulangers du Devoir de Nantes peuvent faire leur réception de la Saint-Honoré 1894 dans les locaux de la Loge maçonnique Libre Conscience. Adhérant au Ralliement, il prend, fin 1897, les fonctions de secrétaire du journal L’Officiel du Ralliement diffusé par la section de Nantes.

Troyes, Saint-Honoré 1920,

François Magnan, Angoumois

l’Exemple de la Justice

au second rang, au centre

portant son Écharpe d’honneur.

Réception de son fils Roger,

Nantais Bon Accord,

qui, nous supposons, est au

second rang, premier à gauche.

Photographie prise devant le siège

des compagnons boulangers,

rue Juvenal des Ursins.

Il a écrit quelques articles sur la fidélité au Devoir dans les deux organes : L’Officiel du Ralliement (24 octobre 1897, 15 décembre 1897, 1er février 1898, 15 avril 1898, 15 juin 1898, 15 juillet 1898, 1er septembre 1898, 15 octobre 1898, 1er décembre 1898) et Le Ralliement des Compagnons du Devoir (22 novembre 1896, 9 janvier 1898).

Devoirant jusqu’au bout des ongles, il publie, entre mars et juillet 1897, dans le journal Le Ralliement des Compagnons du Devoir, une histoire satirique sur les compagnons boulangers Unionistes de la cayenne de Nantes, sous le nom de « Trois chiens blancs ».

Angoumois l’Exemple de la Justice a eu trois fils, deux ont été tués lors de la guerre 14-18, le troisième a été blessé.

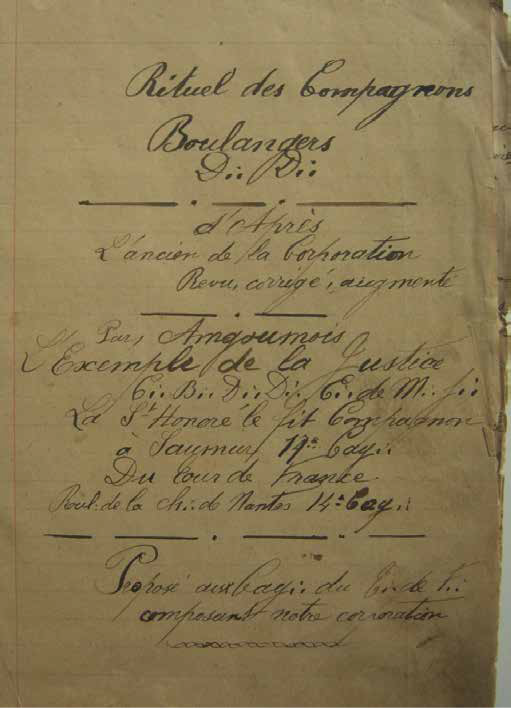

Première page d’un rituel proposé aux compagnons boulangers par François Magnan, Angoumois l’Exemple de la Justice, rouleur de la cayenne de Nantes lors de sa rédaction en 1894.

Magnan ne désarme pas, toujours sur la brèche du compagnonnage, même avant-gardiste pour l’époque comme le prouvent ces deux articles parus dans le journal Le Ralliement des Compagnons du Devoir du 1er octobre 1919 et de décembre 1919 :

Premier article :

« Aux C∴C∴ du T∴D∴F∴

Si ce siècle voit enfin proclamer la suprématie du D∴ dans la classe ouvrière.

Si bientôt, la plus laborieuse partie du prolétariat, le compagnonnage, porte dans les corporations le flambeau de la lumière, si même, nous avons d’ici peu des C∴ bouchers, des pâtissiers, des meuniers, des cuisiniers, et autres corps d’état de l’alimentation, nous le devrons incontestablement aux C∴ C∴ boulangers. Ce sont eux, en effet qui ont le plus développé l’initiation depuis la fin de la guerre.

Troyes a fait réception à l’Assomption et va prochainement initier d’autres aspirants au grade de compagnon. Paris, pour la Toussaint, va également proposer de présenter plus d’une douzaine de néophytes. Bordeaux a le plus grand désir qu’il en soit de même. Les cay∴ des bords de la Charente vont se réveiller et celles des rives de la Loire, le sont déjà. Les jeunes C∴ de leurs cay∴ mères ne vont pas craindre de parcourir le Tour de France, de cay∴ en cay∴.

Tous, si remplis de distinction, ne craindront pas le ridicule car ils savent que c’est pour eux un apostolat, celui de faire triompher le D quelque peu oublié, bien forcément, par ceux qui furent les soldats invincibles, qui pendant cinq longues années tinrent en respect la barbarie et la dévastation.

En attendant, voici les jeunes C∴C∴ de Troyes, ravissant de santé, de force, et de jeunesse, de véritables artistes dans leur profession.

Ils ont formulé le projet d’une sensationnelle randonnée dans les cay∴ et les corporations compagnonniques, persuadés qu’ils recevront l’accueil qui est dû à tout C∴ muni d’un brevet qui permet d’ouvrir toute grande la porte de nos Mères. Le voilà, le vrai compagnonnage, le D∴ si l’on peut dire, par lequel nous serons sauvés de la vague de paresse, grâce à l’aide effective de ceux qui veulent bien cesser de n’être que sédentaires.

Angoumois l’Exemple de la Justice C∴B∴D∴D∴E∴D∴M∴J∴ »

Second article : « DU DEVOIR »

J’ai assez souvent l’occasion de voyager, notamment dans les Charentes et le Bordelais. Dans ces contrées, le Devoir possède beaucoup de partisans, mais aussi des détracteurs. Si je n’ai pas fait la dernière guerre, des miens y sont restés et l’ont faite pour moi. Je n’ignore nullement les pertes causées par elle dans le compagnonnage, dont les rangs sont très éclaircis.

Il faut pouvoir combler le vide et resserrer les liens qui unissent les compagnons du Devoir. Le titre que les compagnons boulangers de la Cayenne de Saumur m’ont décerné me donne, je pense, quelque autorité à écrire dans ces colonnes. Il y a eu beaucoup de morts depuis. Je n’en connais plus qu’un, c’est Tourangeau l’Humanité ; il a fait comme moi, il a blanchi, et la soixantaine le serre de près. Il y a loin depuis que nous avons fait notre Tour de France. Ce n’est pas d’hier que les compagnons m’ont fait promettre fidélité au Devoir et à ses immortels principes. Quelques instants après, des compagnons de plusieurs corps d’état, notamment Huet, Compagnon menuisier du Devoir, Monpoint, Compagnon doleur, Guiberteau, Compagnon couvreur, Ancelin, Compagnon charpentier, un cordier, un cordonnier, et un bourrelier me firent faire la même promesse.

Au dessert, étaient venus se joindre à nous des maréchaux de l’école de cavalerie, lesquels étaient accompagnés d’un serrurier et d’un menuisier de Salomon. Vous voyez qu’à cette réception, faite un jour de fête de la Saint-Honoré, il y avait des compagnons représentant tous les Devoirs, et cela se passait au lendemain de la fondation du Ralliement. Tous les compagnons présents avaient fait leur Tour de France, ils pouvaient en parler savamment, ainsi que de leur Devoir et de leurs corporations respectives. Envieux de m’instruire, j’ai bien examiné la tâche que ces compagnons de Maître Jacques et du Père Soubise et de Salomon m’avaient tracée pour l’avenir et que je m’efforcerai de terminer.

Et depuis cette date, pour moi inoubliable, j’ai cherché l’avis de chacun, qu’il soit Pays ou Coterie, de quelque rite qu’il soit enfant.

J’ai demandé leur avis sur le Devoir, sur l’orientation qu’il conviendrait de donner à l’instruction des jeunes compagnons et à leur vie compagnonnique, remplie d’expérience par de longs travaux. Presque tous m’ont tenu le même langage depuis 1881 jusqu’à nos jours. Avant de me répondre, tous m’ont posé la même question :

« Qu’y a-t-il d’exact dans les propos qu’on murmure autour de nous ? »

Osons dire les mots qui inquiètent la pensée et qui brûlent les lèvres : est-il vrai que le Devoir a fait faillite ? Est-il vrai qu’il a vécu ? Ces deux questions ne m’ont pas pris au dépourvu. Que de fois, pendant les années de mon Tour de France et celles qui se sont écoulées depuis, alors que nous battions l’estrade, de cayenne à cayenne, que celles-ci végètent ou meurent, que nous avons étayé de nos propres mains, nous les vieux, mais malgré cela toujours actifs, toujours réguliers, toujours payant, ne demandant rien en retour à notre société, que de la Fraternité.

Je réplique aux compagnons. Que de fois je me suis posé la même interrogation et demandé si nous avions vu clair, si nous avons bien réclamé, forgé un Devoir qui convient à un compagnonnage moderne.

Eh bien ! En mon âme et conscience de compagnon, et permettez-moi de le dire avec un certain orgueil, en cette âme de vieux travailleur qui a vécu quarante ans au milieu de compagnons et d’aspirants, au milieu de sociétaires bienfaisants et d’affiliés, qui a pris part ou assisté à toutes nos grandes assemblées de compagnons de tous Devoirs, à côté de ceux qui ne demandent que la fraternité, dans un compagnonnage uni, pour arriver à notre but, qui est la fin du paupérisme * pour le compagnon, qui n’a plus ni la force, ni l’âge, ni l’énergie au travail.

( * Le paupérisme est l’existence permanente d’indigence, de grande pauvreté tou-chant une partie de la société, un groupe, une catégorie, une classe sociale. Il sert à qualifier une politique ou un modèle de société dont la conséquence est le maintien dans la pauvreté des personnes les plus défavorisées.)

Sans remonter des siècles, n’oubliez pas ce qu’a fait le Devoir, ne lui montrez pas votre mépris, rappelez-vous ce qu’il a accompli de progrès depuis 1878 jusqu’en 1912.

Eh non, il n’a pas fait faillite, ce Devoir vénéré, et je dis à ceux qui se chargent de l’avenir du compagnonnage de continuer l’œuvre entreprise : ayez bien conscience de vos responsabilités vis-à-vis des vieux compagnons, qui, par milliers vous écoutent et attendent que votre travail ait atteint son entier développement.

Je vous dois donc l’exposé consciencieux des raisons qui rendent inébranlable la foi que je garde en la vitalité du Devoir d’un compagnon, qui à côté de bien d’autres, a parcouru plus de 12 000 kilomètres sur les divers points du Tour de France.

J’affirme que le compagnonnage devra être demain ce qu’il a été depuis plus de trente ans, à quelque chose près, et que ceux qui disent qu’il a fait faillite demandent aux renégats ambitieux à qui est la faute, à ceux espérant découvrir l’étoile symbolique dans l’incendie de ce qu’ils avaient adoré – ou de jeunes compagnons très intelligents, très travailleurs sans aucun doute, mais à l’âge des expériences et non de l’expérience – manquant par conséquent des hauteurs de vue et de la philosophie qui confèrent l’autorité, et ont osé prononcer cet injuste arrêt, à eux se sont joints des compagnons issus de toutes les corporations.

Et parce que le compagnonnage n’a pas été en mesure de leur donner tous les avantages qu’ils attendaient de lui.

Ce n’est pas parce que nous n’avons pas le spectacle de longues randonnées à travers les routes de France qu’il faut jeter nos couleurs et nos cannes au feu, et si les premières ne flottent plus au vent depuis plus de dix ans, à qui en est la faute ? Est-ce une raison pour ne plus en porter ?

Comment ne pas juger avec sévérité une pareille reconnaissance des lois fondamentales du compagnonnage en général. Que ce soit Salomon, le Père Soubise ou Maître Jacques, ces fondateurs nous ont donné des règles harmoniques dans chacun de leur Devoir, c’est une injure au compagnonnage de ne pas concevoir la particularité de chacun et leur enchaînement, joint à cela, leur intervention successive dans le monde du travail.

Si le compagnonnage n’a pas sa prépondérance dans le prolétariat actuel, à qui est la faute ?

De 1875 à 1878, les tailleurs de pierre étrangers, les passants compagnons tailleurs de pierre et les compagnons violets également tailleurs de pierre étaient les maîtres dans le bâtiment. L’entrepreneur, Monsieur Blanloeil, qui à lui seul avait l’entreprise des casernes, était chaque jour en contact avec les rouleurs de ces trois sociétés.

Il n’était fait aucune embauche et n’était payé aucun salaire sans avoir au préalable consulté les rouleurs. C’était l’image frappante de la construction de la cathédrale de Tours : tout était discipline dans le travail. À chaque fête de l’Ascension, c’était une manifestation compagnonnique de plus de mille ouvriers. Chaque société avait son banquet, son bal, mais toutes fraterni- saient. Il en était de même à chaque fois qu’il y avait une réception de compagnons.

À cette époque, les compagnons cordonniers du Devoir et ceux de l’Ère Nouvelle obtenaient les salaires qu’ils désiraient chez leurs patrons, sans grève, sans discussion bruyante. Dix ans après survint la division. Est-ce les purs qui l’ont faite, puisque le même Devoir était la même reconnaissance qui les liait étroitement ?

Les serruriers des deux Devoirs firent la Saint-Pierre en commun pendant plusieurs années. Qui les divisa un beau jour ? Est-ce encore les purs ? La petite ville d’Angoulême en a entendu de ces paroles faisant appel à la fraternité, puis d’un seul coup tout était brisé.

Qui a tué le Devoir chez les boulangers à Nantes ? Qui l’a affaibli à Orléans ? Est-ce aussi les purs ? C’est pour éviter un gigantesque désastre que le Ralliement s’est fondé en 1880, et si le Devoir reste inerte, est-ce sa faute ?

Quand les compagnons dépouilleront les formidables dossiers de son travail, ils y découvriront des actes magnifiques dignes d’inspirer nos législateurs. Non, le Devoir n’a pas fait faillite. Qu’il suffise à ceux qui prétendent en diriger les destinées à mettre de l’accord entre leurs paroles et leurs actes. »

Angoumois l’Exemple de la Justice C∴B∴D∴D∴E∴D∴M∴J∴

À Troyes, lors de la Saint-Honoré 1920, Roger Magnan (Né le 12 juillet 1898 à Nantes.), dernier fils d’Angoumois l’Exemple de la Justice, est reçu compagnon bou- langer du Devoir, en présence de son père, sous le nom de Nantais Bon Accord. Il occupera le poste de Second en ville de Troyes, de la Saint- Honoré 1925 à la Toussaint 1926. Ce sont les compagnons de Troyes qui reçoivent Roger Magnan, bien qu’il n’adhère apparemment pas à cette cayenne.

Il vient spécialement de Paris à Troyes accompagné de son père pour la réception. Déjà venu quelques mois auparavant, mais arrivé en retard, Roger Magnan n’avait pas pu être reçu. Mais à la suite de cette réception, l’assemblée générale des compagnons boulangers de la cayenne de Paris décide, le 27 mai 1920, de radier Magnan pour abus de pouvoir, sanction approuvée en assemblée générale le 22 juillet 1920. Cette décision va précipiter les événements en vue de la fondation des Enfants de la Vérité.

Voici le compte rendu de la commission d’initiative réunie, le 6 juillet 1920, fondatrice des Enfants de la Vérité :

« … Après avoir entendu les déclarations du Pays Gaurichon qui expose les véritables motifs de la rupture de 219 compagnons, ils [membres de la commission d’initiative fondatrice des Enfants de la Vérité] regrettent que le Syndicat des compagnons et stagiaires boulangers de la rue Charlot n’ait pas voulu laisser le délégué officiel de Rochefort prendre part au congrès de 1911 et lui donner la parole.

Regrettons également qu’un homme comme le sieur Menault * dit Bourguignon, qui n’a jamais été compagnon, ait pu abuser de la bonne foi des délégués de Tours, de Troyes et de Blois. Et sans aucun droit, le Pays Poulet ne devait pas ignorer de par ses fonctions de P.E.V. que le sieur Menault n’a jamais été compagnon ; qu’ensuite, après la lecture de toutes les pièces, approuve la création de la nouvelle société qui est reconnue par sept villes et passe au vote de l’ordre du jour.

Voté à l’unanimité (des membres présents) »

(* François Menault, Bourguignon la Libre Pensée, aurait été soi-disant reçu à Dijon à Pâques 1911 ; Rouleur et délégué au placement en 1911 ; Rouleur à Dijon en 1914, beau-père de M. Duval, le rédacteur des Échos de la boulangerie.)

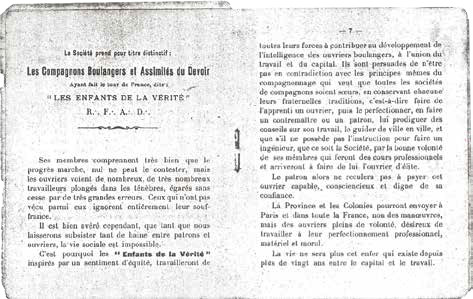

Pourquoi ce nom Les Enfants de la Vérité ?

Peut-être une idée et proposition de son principal fondateur, Magnan, qui, nous le savons, est franc-maçon. En effet nous trouvons dans le rite maçonnique de Misraïm, obédience qui recrutait dans des couches populaires, donc très fréquentée par les compagnons (Boutin, Saumur Plein d’Honneur, par exemple), ceci :

Quatorzième degré. Écossais trinitaire. […] Signe d’appel ou de secours. Croiser les deux bras au-dessus de la tête, les mains ouvertes, la paume en avant, en s’écriant : À moi les enfants de la vérité! dont les initiales sont d’ailleurs les mêmes que celles de l’exclamation des autres rites maçonniques : À moi les Enfants de la Veuve !

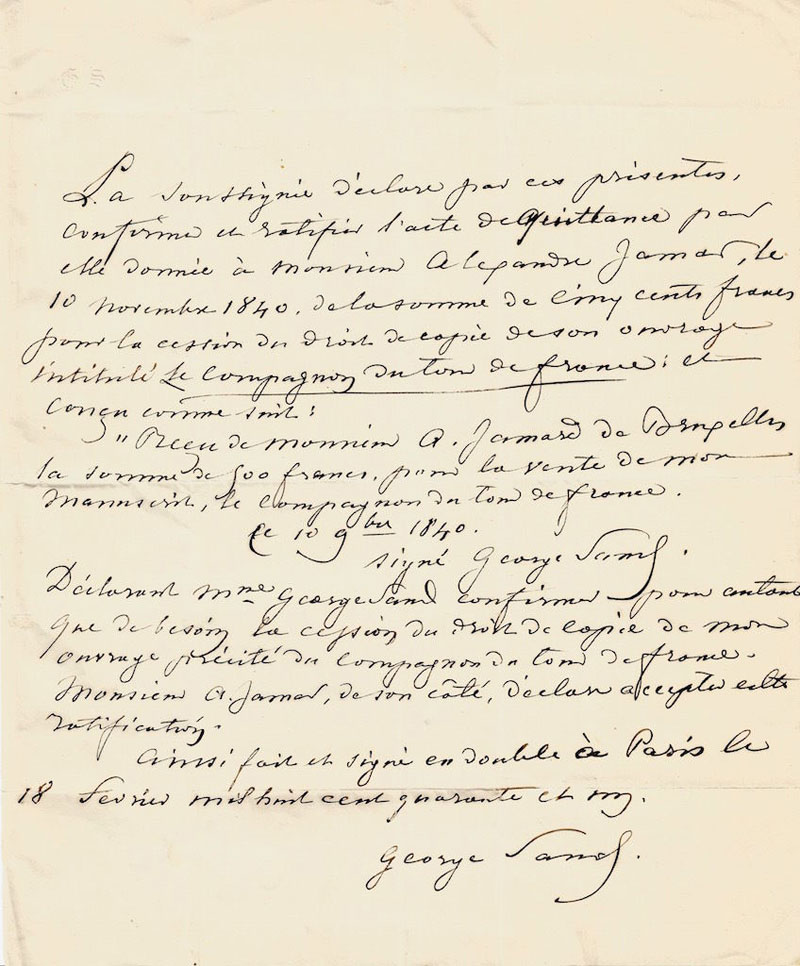

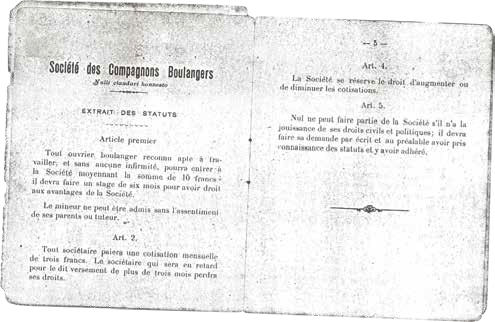

Couverture du carnet

de règlement de la

société des Compagnons

boulangers et

assimilés du Devoir

R.F.A.D.

« Les Enfants de la Vérité »

(Musée du Compagnonnage

de Tours.

Voici l’extrait d’un courrier envoyé par la commission d’initiative des futurs Enfants de la Vérité à la cayenne de Tours nous éclairant sur des dysfonctionnements de la société des compagnons boulangers lors du congrès de 1911 à Paris, dysfonctionnements utilisés ici en argumentaires :

« … C’est à vous, compagnons, de juger et de nous dire si vous approuvez la conduite du Pays Poulet au congrès de Paris 1911. Ce Pays mérite- t-il, pour avoir introduit dans le congrès, par complicité ou par ignorance, tout au moins par incompétence, le nommé Menault qui n’a jamais été compagnon du Devoir et qui siège en qualité de délégué de Dijon ?

Nous avons les preuves par lettres et le témoignage de plusieurs compagnons. Ces derniers véritablement surpris, étonnés que Menault ait par quelque moyen réussi à pénétrer dans ce congrès et tromper des délégués de Troyes, de Blois et de Tours. Est-ce incompétence, est-ce par méchanceté que les pouvoirs des délégués de Rochefort, arrivés le lundi soir par le dernier courrier, ne lui furent remis que le mercredi soir à 6 heures ? Le Pays Mâconnais savait très bien que le délégué de cette cayenne avait un travail qui contrarie les propositions de Paris.

Il s’en suivit par la suite que le Pays Poulet dit Mâconnais (1), et son ami Toureau (2), déversèrent des flots de mensonges sur le Pays Angoumois. Après avoir sali Angoumois Cœur Joyeux (3), qui à force de se voir en butte avec le Pays Poulet fut forcé de quitter le poste de délégué au travail, on vit le triste spectacle suivant : Poulet insultant la dépouille mortelle du Pays Tornier, dit Angoumois Cœur Joyeux, en pleine buvette devant un public étranger au compagnonnage en disant que les compagnons qui iraient à son enterrement seraient indignes d’être des compagnons.

Les Pays Gérard (4), Millet (5), Magnan, ainsi que la Mère Vilain ne sont pas encore morts.

Nous avons vu et entendu le Pays Poulet prononcer ces paroles, devant toutes les personnes du quartier quand sortit le corps de notre défunt Père, le Pays et Frère Bardon, Poitevin Plein d’Honneur (6) :

« Ce compagnon est indigne d’avoir les honneurs compagnonniques, qui a beaucoup nuit au compagnonnage. »

Le Pays Bardon a toujours été pendant toute sa vie le compagnon dévoué et pendant dix ans le père d’une société dont les compagnons étaient fiers de l’appeler le Père et vrai Père. Rien de plus naturel qu’après la mort de deux compagnons,Poulet, Cesneau (7), consorts ne s’attaquent au Pays Magnan, ami intime de ces deux défunts frères…

-

- Claude Poulet, Mâconnais l’Ami du Progrès, reçu à Chalon-sur-Saône à Noël 1877 ; décédé à Paris le 22 juin 1929. Inhumé au columbarium du cimetière du Père-La- chaise.

- Ezidore Touraud, Angoumois la Fraternité, reçu à Orléans à l’Assomption 1869 ; décédé à Paris le 27 janvier 1924.

- Ambroise Tornier, Angoumois Cœur Joyeux, reçu à Orléans à Pâques 1882

- Ferdinand Gérard, Champagne le Bien Estimé du Tour de France, reçu à Sens à la Toussaint 1875 ; décédé à Melun le 25 juillet 1925.

- Charles Millet, Champagne le Soutien des Couleurs, reçu à Troyes à la Saint-Honoré 1908 ; décédé à Sivry-Courtry le 15 novembre 1960.

- Pierre Bardon, Poitevin Plein d’Honneur, reçu à Blois à l’Assomption 1874.

- Joseph Cesneau, Manceau l’Ornement du Devoir, reçu à La Rochelle à l’Assomption 1883 ; décédé à Paris à son domicile 22, rue Sextius-Michel (15e) le 26 décembre1976, inhumé dans le caveau familial du cimetière du Montparnasse.

Un autre événement a lieu, précipitant certainement les choses, (extrait du courrier daté du 18 juin 1922 adressé au Ralliement), qui nous démontre l’engagement de Magnan dans cette scission :

… L’on vous a écrit en temps et lieu cet acte si inqualifiable commis par les Charpentiers Indiens le 24 septembre 1920, Salle du Trocadéro à Paris.

Un jeune compagnon boulanger appartenant au Ralliement de Troyes et venant de cette cayenne amené par deux compagnons maréchaux, deux doleurs, deux tisseurs et un tailleur de pierre passant. Ils lui ont enlevé sa canne et ses couleurs et ont refusé de lui répondre quand il posait des questions prouvant qu’il était bien compagnon. Si ce n’eût été par respect pour la nombreuse assistance, les CC∴ présents appartenant au Devoir auraient provoqué un scandale… »

On devine facilement que ce jeune compagnon boulanger était le fils de François Magnan, Angoumois l’Exemple de la Justice. L’humiliation de son fils devant une assemblée de compagnons, c’en était trop. Il décida de s’engager entièrement dans la fondation des Enfants de la Vérité, composée en particulier de vieux de la vieille, attachés, selon eux, aux valeurs du compagnonnage.

Un extrait du procès-verbal de la réunion des Enfants de la Vérité en date du 3 avril 1921, à Paris, (Salle de l’Union Fraternelle, 10, rue du Petit Thouars, Paris.) nous donne de nombreux détails, non seulement sur le congrès de 1911, mais également sur les différentes péripéties vécues par François Magnan, Angoumois l’Exemple de la Justice, en 1918 et 1919 :

« … regrettant que le congrès de 1911 tenu à Paris les 1er, 2, 3, 4, 5 et 6 mai 1911 où étaient représentées les cayennes suivantes : Blois, Tours, Troyes, Dijon, et après l’insulte faite au délégué de la Chambre de Rochefort par le Pays Poulet alors Premier en ville de Paris, et délégué de cette cayenne en disant que la Chambre de Rochefort, 5e cayenne, n’est pas régulière, que son délégué ne pouvait pas avoir reçu de mandat, et que les pouvoirs n’étant pas arrivés, il lui était interdit de rentrer au congrès.

Lesdits pouvoirs arrivèrent le mardi soir 2 mai, et le Pays secrétaire, Angoumois Cœur Joyeux, les remit au compagnon Président. Est-ce mauvaise volonté ? Est-ce oubli ? Le délégué de la Chambre de Rochefort n’en fut avisé que le mercredi à 5 heures 30 précises en présence de plusieurs compagnons, entre autres les Pays Berry la Clémence (1) et Marmande la Fermeté (2).

Ce qui va vous prouver la mauvaise volonté et le parti pris du Pays Poulet, [celui-ci] dit que Rochefort n’est pas en activité, et par conséquent son délégué ne peut être porteur d’un billet régulier. Nous avons prouvé le contraire par une note officielle datée du 29 mars de Paris, et signée par Mâconnais l’Ami du Progrès, Premier en ville, Poitevin Cœur Fidèle (3), Second en ville, Angoumois Cœur Sincère (4), rouleur, et Cœur Joyeux, secrétaire.

Cette lettre invitant à nous faire représenter au congrès, est une preuve incontestable que nous, compagnons de Rochefort, nous étions réguliers, d’autant plus réguliers que nous fûmes mis en activité le premier dimanche d’août 1908 par les compagnons de La Rochelle. Etaient présents entre autres, les compagnons Trespeuch dit Saintonge (5), Père de cette cayenne, les Pays Courtois (6) et Mâconnais le Soutien de la Canne (7).

Nous signalons et avons signalé que le congrès de 1911 n’a aucune valeur et qu’il est irrégulier, parce que jamais fait n’a été permis.

Le sieur Menault n’a jamais été compagnon, et pourtant il fut agréé par le Pays Poulet qui n’était pas sans savoir que Menault n’était pas compagnon, pour preuve à l’appui une lettre officielle et le témoignage de compagnons en règle, et le compagnon de Rochefort, lui, compagnon en règle, par deux fois ne fut pas admis. Le Pays Poulet n’ignorait pas son geste, il nous semble.

Le motif véritable est que le Pays Angoumois l’Exemple de la Justice, était porteur d’un volumineux rapport de cette cayenne qui exprimait le désir que les compagnons boulangers reçoivent des compagnons appartenant à l’alimentation.

Cela était contraire au projet de Paris qui avait un travail fait et ne voulait souffrir d’aucune discussion. Pour l’éviter, rien de plus simple, évincer le délégué, lui faire affront en même temps qu’à plusieurs d’entre nous, puisque Bordeaux et La Rochelle n’avaient pas envoyé de délégués.

De la ville de Bordeaux, deux compagnons dévoués, les Pays Gévaudan (8) et Angoumois la Bonne Volonté (9) avaient remis au Pays Angoumois l’Exemple de la Justice, l’un cent francs et l’autre vingt cinq, le Pays Breuil (10) et le Pays Giraud (11) de Rochefort, cent cinquante francs, le Pays Angoumois le Soutien des Couleurs (12), vingt-cinq francs, le Pays Depenne (13) cent francs pour frais de voyage.

-

- Jules Saugoux, Berry la Clémence, reçu à Orléans à l’Assomption 1880.

- Mathieu Artiguebere, Marmande la Fermeté, reçu à Bordeaux à la Toussaint 1875. Exclu à vie par la cayenne d’Agen en mai 1876 pour vol chez son patron, réintégré par la cayenne de Tours.

- Ernest Rabault, Poitevin Cœur Fidèle, reçu à Troyes à la Saint-Honoré 1898 ; décédé à Issy-les-Moulineaux le 18 février 1963. Inhumé au cimetière de Vaugirard, Paris, concession 44CC1917.

- Émile Massicot, Angoumois Cœur Sincère, reçu à Troyes à la Toussaint 1886. Mis en cause en 1892 à Rochefort pour une affaire de prostitution, étant propriétaire d’une maison close. Inhumé à Paris le 10 avril 1925.

- Jérémie Trespeuch, Saintonge l’Ami du Tour de France, reçu à La Rochelle à l’Assomption 1882 ; décédé le 14 juillet 1943 à Paris, 13e.

- Courtois, non identifié.

- Louis Balvet, Mâconnais le Soutien de la Canne, reçu à Chalon-sur-Saône à la Saint-Honoré 1884.

- Non identifié.

- Angoumois la Bonne Volonté.

- Jean Breuil, Marmande l’Ornement du Devoir, reçu à Agen à Pâques 1875 ; décédé le 16 septembre 1913 à Saint-Maurice (94).

- Giraud, non identifié.

- Angoumois le Soutien des Couleurs.

- Jean Depenne, Agenais la Résistance, reçu à Orléans à la Toussaint 1880, né à Pinel en 1861 (Villeneuve-sur-Lot) ; exclu à vie le 20 octobre 1889 de la cayenne de Rochefort pour avoir voulu former une Société de compagnons passants boulangers du Devoir.

Tous ces compagnons très mécontents que l’on ait empêché leur délégué de prendre part au congrès, le [François Magnan, Angoumois l’Exemple de la Justice ] prièrent de prendre la parole au banquet de Saint-Mandé, le 6 octobre 1912 devant tous les corps d’état.

Celui-ci vint à Paris et le fit au nom des compagnons de la Charente, ouest et sud-ouest, et en séance de décembre 1919 également à l’Inter-compagnonnique. Celle-ci promit que si la corporation des compagnons boulangers faisait des compagnons de l’alimentation, ils seraient reconnus par tous les corps d’état du Devoir. Le Pays Angoumois [l’Exemple de la Justice], véritable apôtre du Devoir Véritable, chevalier du travail, qui s’est sacrifié pour la cause qui nous est chère, pour la vérité rien que la vérité.

La guerre et tous ses maux, ainsi que la calomnie et le mensonge, ont tant fait que la tache d’huile s’est étendue, et que la question de principes s’est transformée en question de personnes. Nous avons entre les mains une lettre des compagnons de la ville d’Angoulême qui témoigne de leur mécontentement au sujet de l’envoi des pièces au Pays Magnan dans cette cayenne.

Pourquoi le Pays Cesnault ne les a-t-il pas envoyées ? Les compagnons en place, entre autres le Pays Poulet, Mâconnais l’Ami du Progrès, avaient-ils donné des ordres à ce sujet et pour quel motif ? Cela se passait le 8 avril 1918, les pièces du Pays Magnan n’ont pas été reçues non plus par Bordeaux, après les avoir attendues quatre jours chez la Mère.

Où l’affaire se corse, c’est qu’il était question de faire une initiation de compagnons à Rochefort concernant trois vieux aspirants dont l’un de Blois, ce dernier devant partir aussitôt reçu sur le Tour de France. Le Pays Angoumois l’Exemple de la Justice exposa les faits au conseil d’administration.

On lui promit l’autorisation d’aller à Rochefort pour le Jeudi saint de 1920. Les compagnons de cette cayenne l’attendaient, mais l’autorisation ne lui fut remise que le lendemain, le Vendredi saint. Il lui était par conséquent impossible de se trouver à Rochefort le Jeudi saint à huit heures du soir comme prévu.

Les compagnons de Rochefort demandèrent à Paris la raison de ce manque d’exactitude et fixèrent une réunion pour le 10 avril et une lettre (convocation) d’assemblée générale du 10 avril fut envoyée chez la Mère à Paris. Le Pays Magnan attendait toujours, et ce n’est que le 17 avril qu’une lettre arriva à son domicile particulier, ainsi que chez la Mère le même jour.

Le Pays Magnan courut chez cette dernière qui lui remit la même lettre que celle qu’elle venait de recevoir, demandant des explications pour le retard, de venir au plus tôt et d’apporter des cartes de voyage et des levés d’acquit. Fort étonné de la situation, le Pays Magnan eut une explication.

Le Pays Cesnault lui remit alors une lettre décachetée qu’il avait dans sa poche depuis huit jours et dit devant le Pays Alac, Rouergue Franc Cœur (1), qu’il venait de la recevoir. On descendit du bureau à la buvette et la Mère attesta l’avoir donnée à Cesnault.

La Mère Villain écrivit une lettre qu’elle fit légaliser par le Commissaire du 3e arrondissement et que nous avons entre les mains. Il était écrit que la lettre du 8 avril avait été remise à Cesnault à la demande pressante de celui-ci quoiqu’étant bien adressée au Pays Magnan. Quel était le but et l’intention du Pays Cesnault, et qui lui avait donné des ordres de la garder huit jours ?

Dans la lettre officielle du 28 juillet envoyée de Paris à Tours, à La Rochelle, à Nîmes, à Bordeaux et à Troyes, il était écrit ceci :

Que le Pays Magnan a été exclu à vie pour abus de pouvoir, il fut exclu à vie par vingt voix sur quarante-huit votants. Les Compagnons, vous lisez bien vingt voix sur quarante-huit votants, les procès-verbaux en font foi.

Il lui fut impossible d’abuser des pouvoirs puisqu’il lui fut démontré par la mauvaise volonté du Pays Cesnault et consorts, et son refus formel de lui remettre les cartes de voyage (2) et les levés d’acquit venus de Blois pour Rochefort.

- Louis Alac, Rouergue Franc-Cœur, reçu à Montpellier à Pâques 1901.

- Appelées aujourd’hui Marques secrètes.

Magnan alla chez lui prendre l’autorisation de recevoir des compagnons à Rochefort, et, devant Poulet et Brestois, dit à Cesnault :

Je ne m’occupe plus de rien, je donne ma démission de délégué à l’Inter-compagnonnique et comme membre de la commission des finances. À Rochefort, j’expliquerai votre très mauvaise volonté et votre conduite anti-compagnonnique puis nous nous verrons dans quelques jours.

Puis dans un geste agacé il la jeta à la figure de Cesnault… Que firent Poulet, Gorges, Papin et compagnie ? Ils écrivirent une lettre à Blois où il était dit ceci :

Magnan a été à Rochefort, nous allons l’exclure, nous ne le considérons plus comme compagnon. Le Pays Bâcle (Louis Bacle, Saintonge Cœur d’Amour, reçu à Rochefort à Pâques 1893, décédé le 10 mai 1955 à Bordeaux.), bien connu dans cette ville, qui n’a jamais payé sa cotisation de compagnon, a, dans une cavalcade de sa commune, promené la bannière de cette cayenne le jour du Mardi gras et montré la lettre de Paris dans tous les cafés et estaminets de la ville.

Le Pays Magnan s’en fut à Troyes, présida la réception où l’accueil le plus fraternel lui fut réservé, assista à la réception la nuit et le lendemain au cortège, au banquet, au bal et s’en vint à Paris où l’attendait la pire des injures.

Nous sommes compagnons et nous avons été reçus comme tels.

Nos cheveux blancs nous donnent, malgré tout, la force de lutter pour le droit et la justice. Nous déplorons qu’il y ait des Pays épousant la querelle de ceux qui mirent la corporation dans le précipice, par les petits chemins de l’erreur, du mensonge, de la calomnie.

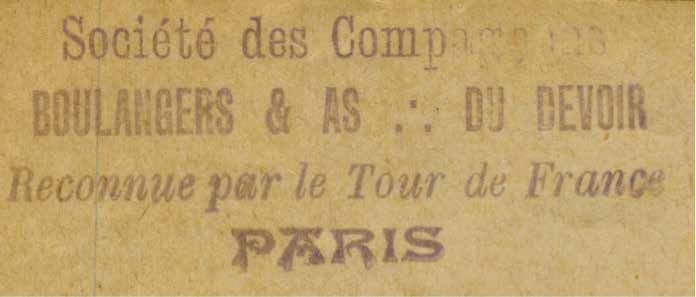

Cachet de la Société des Compagnons Boulangers et Assimilés du Devoir.

Reconnue par le Tour de France. Paris, 11 juin 1922.

Dans notre séance du 3 avril 1921, l’ordre du jour suivant a été voté :

Après avoir épuisé tous les moyens que donnent la courtoisie et la fraternité, les compagnons présents dénoncent au Tour de France, une fois de plus avec indignation, la campagne de dénigrement systématique d’injures et de calomnie menée contre la justice, la vérité et le droit, nous qui, après avoir fait notre Devoir, depuis [… ], sommes aujourd’hui […] ceux que l’on empêche de parler. Puis nous rappelons que le Pays Magnan a toujours donné son aide effective dans tout ce qui touche au bon fonctionnement du Devoir compagnonnique.

Nous regrettons avec mépris les allégations de certains dirigeants plus avides d’un peu de popularité que soucieux de la vérité, et les paroles et écrits fantaisistes à son sujet, sans documentation sérieuse. Après avoir traîné dans la boue un modeste compagnon, extrêmement touché et injustement frappé par une très faible minorité qui a foulé aux pieds les votes de la majorité devant laquelle il a comparu sous l’imputation mal définie et d’une dangereuse imprécision, ils affirment que les compagnons présents défendent leur mandataire […] et qu’eux-mêmes sont victimes de la cabale montée par des individus qui n’ont de compagnonniques que le nom. Ils font observer aux cayennes du Tour de France qu’il est vrai qu’ils sont solidaires du Pays Magnan.

Force s’élève contre l’arbitraire sous le régime duquel ils se trouvent placés, et contre la tyrannie incessante dont ils sont injustement victimes. Ils revendiquent les mêmes droits au Pays Magnan que les autres compagnons car celui-ci a été aussi dans l’impossibilité absolue de faire savoir nos idées et nos aspirations.

Affirmant de nouveau que ce compagnon a été jeté en pâture à l’opinion compagnonnique, nous voulons détourner les compagnons de la plus abominable erreur dans laquelle ils sont plongés chaque jour. Puisque les dirigeants provisoires de Paris ont été sourds à notre avertissement du 3 mars 1921, nous nous déclarons prêts à marcher de nos propres forces et demandons à être exclus avec lui.

Ce sentiment honteux qui fait dire tant de bêtises sur la base d’une de ces lois non écrites dans le règlement que promulgue un mystérieux dictateur.

Pourquoi tous ces sarcasmes, pourquoi cette conspiration contre nous et ce compagnon qui est tout dévoué au Devoir ? C’est à nous de vous mettre en garde contre toutes les critiques. Nous ne sommes pas de ceux qui achètent l’idéal du Devoir à la Belle Jardinière, les véritables moutons de Panurge ne sont pas ceux que l’on pense, croyez-nous ! Aussi sommes-nous prêts à marcher pour le Devoir.

Si nous tombons, ce sera avec notre drapeau aux cinq couleurs en défendant la cause du droit, de la vérité et de la justice. S’il y a des schismatiques en tout cas, ce n’est pas nous, s’il y a des compagnons transfuges ce sont ceux qui foulent les vieux règlements aux pieds, qui livrent nos institutions à n’importe qui, nous nous défendons de cela.

C’est pourquoi nous mettons le Syndicat des compagnons boulangers et stagiaires de Paris en accusation devant le Tour de France dans les personnes de Poulet, dit Mâconnais, de Toureau, dit Angoumois, de Gorges (Charles Gorges, aspirant au moment des faits, reçu à Paris à la Saint-Honoré 1913.), de Papin (Hubert Papin, Saintonge le Bien Aimé, reçu à Tours à l’Assomption 1907.) et consorts.

Ils se sont rendus coupables, l’un d’avoir introduit au congrès de 1911 une personne qui n’a été vis-à-vis de nous qu’un propagandiste du mensonge, le Pays Toureau, pour toutes les calomnies qu’il déverse sur notre délégué, et les derniers pour s’être faits les interprètes du Pays Toureau et d’avoir imposé un vote irrégulier, d’avoir empêché, à plusieurs reprises, un compagnon de parler, lui qui ne voulait dire que le vrai et le juste.

Pour Nevers : Meunier fils. Besnard, Charolais.

Pour Le Mans : Eddy Émile, Manceau le Laborieux,

Pour Angers : Casset père, Angevin la Probité. Casset fils, Saumur le Triomphant,

Pour Saumur : Beduneau, Saumur le D∴ de [..],

Pour Saint-Nazaire : Dallet Paul, Vendéen,

Pour La Roche-sur-Yon : Cousseau, Vendéen le Résolu,

Pour Niort :[ …] Vendéen la Gaîté,

Pour Rochefort : Giraud père, Saintonge la Franchise. Depenne, Gascon.

Pour l’antique Saintonge : Baudin, Angoumois le Fier Courageux. François, Angoumois la Tranquillité.

Pour Carcassonne : Ben [..] Gévaudan.

Pour Beaune : Isembart, Berry la […].

Extrait du livre « Le pain des Compagnons » L’histoires des compagnons boulangers et pâtissiers

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D.