De 1810 à 1855, les rixes font partie du quotidien des compagnons boulangers. Nous en connaissons la raison principale : La façon illégale par laquelle ils sont entrés dans le compagnonnage du Devoir et dont ils revendiquent haut et fort l’appartenance.

Leur comportement a provoqué dans un premier temps les furieuses violences des compagnons doleurs. L’histoire compagnonnique boulangère nous rapporte en effet que l’un des premiers compagnons boulangers, Nivernais Frappe d’Abord, trouva la mort en 1817 dans une rixe avec des doleurs à Orléans.

D’autres corps du Devoir leur emboîtèrent le pas, en particulier celui des compagnons charpentiers, noyau très dur du compagnonnage de l’époque. Cette chasse aux compagnons boulangers sera officialisée en assemblée générale de tous les corps d’état, à Bordeaux, en 1823, où il sera décrété « qu’il fallait exterminer jusqu’au dernier ces soi-disant compagnons ». (Documents historiques sur la corporation des boulangers, par Ernest Ménager, Tourangeau l’Ami des Arts, La Rochelle, 1886. Coll L. Bourcier.)

L’expérience des anciens soldats de Napoléon

Nous observons différentes catégories de rixes. La première, la plus banale, mais aussi la plus dangereuse, était la mauvaise rencontre au croisement d’un chemin. Très peu de procès-verbaux de police ou de jugements font état de ces rixes.

En effet 90% de ceux-ci relatent des faits survenus dans les villes, là où l’ordre public est troublé, provoquant l’intervention rapide des forces de l’ordre, prévenues par les habitants, contrairement aux agressions en campagne, qui se font sans témoins.

Là, s’il y a assassinat, le corps du malheureux peut être facilement dissimulé et, s’il est découvert, le fait sera signalé comme celui de la mort d’un simple vagabond. Le 16 septembre 1826, quatre compagnons boulangers en feront l’expérience. Venant de Marseille, en route pour Lyon, ils croisent dix-huit charpentiers, qui les agressent violemment.

Il est indispensable de replacer les rixes de cette première moitié du XIXe siècle dans leur contexte. Cette période, celle des années 1815- 1820, suit la dislocation des troupes napoléoniennes. Beaucoup de soldats retournent alors à la vie civile et retrouvent leur profession initiale, mais qu’ont-ils appris à Austerlitz, à Wagram, à Iéna ou à Moscou ?

À se battre et à tuer. Ne voyons-nous pas à notre époque les difficultés de réinsertion dans la vie civile des anciens du Vietnam et d’Irak chez les Américains, d’Afghanistan chez les Russes ou d’Algérie chez les Français ?

Ce sont des hommes devenus différents sur le plan émotionnel après avoir vécu de durs combats et côtoyé la mort. Les changements peuvent aller d’un renfermement complet sur soi à une extériorisation importante et constante de la violence.

Après l’épopée napoléonienne, ils seront donc nombreux ces vétérans qui, bien souvent, une fois libérés, ne sauront que faire et erreront sur les routes du Tour de France, en adhérant aux sociétés compagnonniques. Forts en gueule, habitués au maniement des armes, ce seront des meneurs d’hommes tout à fait appropriés aux rixes compagnonniques.

C’était sûrement un ancien d’Austerlitz, ce rouleur qui encourageait Libourne le Décidé et ses camarades boulangers de La Rochelle, en ces termes dignes d’Alexandre le Grand devant ses cavaliers, lors d’une mauvaise rencontre avec des maréchaux et des charpentiers, en mai 1837 :

[…] les compagnons charpentiers, auxquels s’étaient joints les compagnons maréchaux, faisaient une fausse conduite pour venir nous attaquer. À cette nouvelle inattendue, un frisson parcourut tout mon corps et je m’aperçus que mes camarades éprouvaient aussi le serrement de cœur qui précède le danger. Les plus anciens nous firent former le cercle au milieu de la route, et l’un d’eux nous tint ce langage :

« Pays, vous le voyez, nous sommes sur le point d’être attaqués par nos ennemis communs, le moment est venu de ne prendre conseil que de son courage et de combattre jusqu’à la mort.

Rappelez à votre mémoire les serments que vous fîtes le jour de votre initiation aux mystères du Devoir, la cause que nous allons défendre est celle de notre honneur ! Qu’aucun de vous ne s’éloigne quand viendra le moment du danger, vous connaissez la sévérité de nos lois contre la lâcheté, jurons donc tous de nous bien défendre ! Courage ! Et pas de quartier pour nos ennemis ! » Après cette harangue, nous nous écriâmes tous que nous étions prêts à combattre jusqu’à la mort.

« Bien, mes enfants, répondit le vieux compagnon, j’aime à vous entendre parler ainsi. Suivons l’exemple de Nivernais Frappe d’Abord, et de Dauphiné l’Aimable, qui moururent martyrs du saint Devoir ! Soyons moins désireux de leur survivre que d’aller les rejoindre dans la tombe où ils reposent en paix ! »

Tout est réuni pour assimiler ces boulangers à des guerriers conquérant l’Europe, et ainsi les mener en ordre à la « boucherie » : le courage, le serment de fidélité, la punition des déserteurs, le martyre et la mort…

Agricol Perdiguier dans son Livre du Compagnonnage nous rapporte une scène semblable datant de 1816, opposant compagnons tailleurs de pierre de rites différents, dans un lieu entre Vergèze et Mus près de Lunel :

Les compagnons tailleurs de pierre des deux fondateurs faisaient là des grands travaux de construction, la concurrence, la jalousie les excitèrent les uns contre les autres, un rendez-vous fut assigné, chaque parti appela ses alliés, on s’y rendit de vingt lieues à la ronde. Le combat s’engagea et fut conduit avec un certain ordre, il dura longtemps.

Il paraît que Sans-Façon de Grenoble, compagnon étranger, sorti depuis peu de la garde impériale, était armé d’une fourche (1) et en menaçait parmi les siens quiconque faisait mine de reculer. On n’avait demandé que des hommes de bonne volonté ; mais il fallait, une fois engagé dans le combat montrer de la bravoure.

Ce jour fut le dernier de beaucoup de compagnons…

(1) Note de Perdiguier : On a vu des compagnons, surtout des tailleurs de pierre, posséder une fourche à deux dents longue de six pouces et bien effilée, que dans des moments de dangers, ils attachaient au moyen d’une vis au bout d’un long bâton. C’est avec cet instrument qu’ils frappaient sans ménagement ; les fléaux n’étaient pas inconnus non plus.

Une rixe. Les compagnons du Tour de France. L’illustration du 29 novembre 1845.

Un article, publié dans le Journal des débats politiques et littéraires du 11 mai 1843, nous dépeint les compagnons boulangers comme les plus féroces du Tour de France. On lit dans Le Rhône du 9 mai :

Le compagnonnage est depuis longtemps l’objet de la surveillance et de la répression sévère de la justice, mais il paraît que l’on est encore bien loin d’avoir anéanti ce qu’il y a de sauvage dans cette dangereuse institution. Ce ne sont plus les ouvriers menuisiers et charpentiers qui sont organisés en sociétés de compagnons, ce sont aussi d’autres classes d’ouvriers et surtout les garçons boulangers.

Ceux-ci se distinguent par une brutalité qui fait honte au pays et au temps où nous vivons. Ainsi on voit souvent des hommes de mœurs douces, de caractères tranquilles, se transformer subitement en bêtes féroces dès qu’il s’agit d’affaires de compagnonnage, et porter aveuglément des coups effroyables à d’autres ouvriers du même état, uniquement pour maintenir les prétendus privilèges de leur association, ou pour exécuter des sentences portées dans l’ombre, à peu près comme à l’époque des francs-juges.

À Lyon, des actes récents de violences de cette nature ont fait donner des ordres sévères pour découvrir et saisir les meneurs de ces associations, et déjà une douzaine de compagnons boulangers sont incarcérés au palais de justice.

Abel Boyer, Périgord Cœur Loyal, compagnon maréchal-ferrant du Devoir, dans Mémoire d’un compagnon du Tour de France (1957), cite les faits d’armes d’un ancien de la Grande Armée :

[…] tout proche de Vergèze, et cela me fit ressouvenir que les compagnons s’y étaient livré bataille sous la Restauration. Un tailleur de pierre de Lansargues, du rite Étranger, rentrant des guerres de l’Empire, qui ne rêvait que plaies et bosses, s’était fait le chef des Enfants de Salomon qu’il menait à l’attaque contre les Devoirants. […]

Malgré tout, les compagnons boulangers se multipliaient et s’efforçaient de paraître pour de véritables « Devoirants », par le port des couleurs, les cannes, les rites, les conduites, etc. La chasse organisée par les doleurs et les charpentiers s’avérait infructueuse à faire disparaître les soi-disant…

Un autre motif apparaît alors pour les rejeter, l’absence, chez les boulangers, des deux outils de base du constructeur que sont l’équerre et le compas. Ce motif va rassembler contre eux l’ensemble des sociétés compagnonniques.

Le bâton à deux bouts

Si les combats de cannes entre compagnons sont restés ancrés dans la mémoire collective, il s’avère que, même si ces combats ne sont pas des images d’Épinal, la canne ne fut pas l’unique arme utilisée par les compagnons d’antan : d’autres, plus dangereuses encore, furent utilisées (*). Parmi celles-ci, une en particulier me paraît intéressante à présenter car méconnue : le bâton à deux bouts. (* Fléaux, nerfs de bœuf, lanières de cuir plombées, couteaux, fourches, etc.)

Les travaux de recherche de Laurent Bastard, Frédéric Morin et Brix Pivard, publiés sur le site du Centre de Recherche et d’Étude de la Canne et du Bâton nous fournissent plusieurs éléments à ce sujet (*) : Le 18 juillet 1806, le préfet d’Indre-et-Loire reçoit l’information suivante du commissaire de police de Tours-ouest : (* Le Bâton à deux bouts interdit aux compagnons de Tours en 1806, publié sur CRCB. org le 19 février 2012.)

Des particuliers exercés à manier le bâton à deux bouts se sont ingérés de donner publiquement des leçons de cet exercice dangereux, et il en est résulté des rassemblements contraires pour la tranquillité publique, qui ont été suivis d’évènements fâcheux, dont les auteurs et complices ont été mis sous la main de la justice.

Le préfet applique alors la loi qui prohibe l’usage des armes dont le danger est réel et dont l’emploi n’est pas celui d’une défense naturelle :

« Il est défendu à tout individu quel qu’il soit de donner des leçons de l’exercice du bâton à deux bouts et à tout particulier d’en recevoir sous les peines portées par l’article 606, titre I, livre 3, du Code des délits et des peines. Défenses sont faites pareillement à tous aubergistes, cabaretiers, cafetiers et autres, tenant des maisons ouvertes au public, de prêter leurs maisons pour ledit exercice et de souffrir qu’il y soit pratiqué sous quelque prétexte que ce puisse être… »

Mais le 30 juillet, le commissaire de police écrit à nouveau au préfet pour lui donner des détails sur les organisateurs du jeu, et l’on apprend qu’il s’agit de compagnons :

Je fus instruit, il y a plusieurs mois, que des compagnons, dont l’un, très habile dans l’art de manier le bâton, avaient ouvert une salle d’instruction de cet art, aussi dangereux que meurtrier, dans une maison de cette ville, rue de Chinon. Ma vigilance me détermina à transférer cette salle hors la ville, dans la grange du sieur Bernardeau, au lieu de la Gourde, et j’obtins de lui la promesse qu’il ne réunirait plus ni maître ni écolier de ce genre d’escrime.

En fait, Bernardeau et ses élèves ne tinrent aucun compte de l’avertissement et c’est à l’occasion d’une rixe grave que les autorités s’en aperçurent. Voici le rapport du préfet au conseiller d’État chargé à Paris de la police générale de l’Empire (au ministère de l’Intérieur), en date du 1er août 1806. Ce document permet de mesurer les dangers du bâton à deux bouts :

J’ai été informé, par l’un des commissaires de police de cette ville, d’une rixe qui s’était élevée dans un cabaret et par suite de laquelle 3 garçons bouchers avaient été grièvement blessés par 12 à 15 ouvriers charpentiers, armés de bâtons à deux bouts et exercés à manier cette arme dangereuse.

Trois des coupables ont été arrêtés et traduits devant le magistrat de sûreté, qui instruit leur procès. Si un plus grand nombre n’a pas été mis sous la main de la justice, cela paraît tenir à la facilité que des hommes armés de cette manière ont d’écarter et de tenir à distance ceux qui veulent se saisir d’eux et d’échapper par ce moyen aux poursuites.

Le commissaire de police observe en effet dans son rapport que l’espèce d’assassinat dont j’ai l’honneur de vous rendre compte a été commis en présence d’un grand nombre de spectateurs parmi lesquels se trouvaient plusieurs militaires armés de sabres, sans qu’il ait été possible d’approcher les combattants pour les séparer.

L’occasion de ce délit a été un différend survenu entre des hommes échauffés par le vin, mais la première cause de tout ce mal est une espèce d’école de jeu de bâton à deux bouts, qu’un compagnon charpentier avait établie depuis quelque temps dans le cabaret où la scène s’est passée. Le commissaire de police assure dans son rapport qu’il avait fait précédemment des représentations à ce sujet au cabaretier qui avait promis de ne plus souffrir chez lui cet établissement dangereux mais qui n’a pas tenu sa promesse.

Cette infidélité a paru au commissaire un motif suffisant de conclure à ce que le cabaret de l’homme dont il s’agit fût fermé par mesure de haute police. Mais ne connaissant pas la loi ou le règlement actuellement en vigueur qui est prévu en ce cas, […] j’ai cru devoir me borner à interdire formellement l’exercice du bâton à deux bouts, en joignant à cette interdiction des défenses à tout cabaretier et autres tenants des maisons publiques, de prêter leurs maisons pour cet exercice sous peine de fermeture desdites maisons.

La réponse de Paris intervient le 12 août et le chef de la police impériale autorise le préfet non seulement à interdire les salles de jeu de bâton à deux bouts mais aussi à fermer les établissements qui en abritent.

Mais qu’est-ce donc que ce bâton à deux bouts si redouté ? Le Dictionnaire de Trévoux (1771) nous renseigne :

BÂTON À DEUX BOUTS. C’est un fût ou hampe de bois, ferré par les deux bouts, en pointe ; à quelques-uns même, le fer rentre dans la hampe par le moyen d’un ressort, et en sort lorsqu’on secoue le bâton un peu ferme.

Le fût ou hampe est d’un brin de bois bien droit et bien uni, un peu plus pesant et plus grand que celui d’une pique. Sa longueur est de six pieds et demi, entre les viroles qui accolent les deux pointes saillantes hors du bâton, de quatre pouces et demi. Les gardes des forêts et des parcs s’en servent comme d’une arme.

Les dimensions indiquées dans ce dictionnaire sont supérieures à celles de celui de Richelet (1680), qui mentionne 3 à 4 pieds (0,90 à 1,20 m) alors qu’ici, 6 pieds et demi représentent 1,95 m. Avec les viroles et les pointes, la longueur du bâton dépassait les 2 mètres.

Voici ce qu’écrit à leur sujet le capitaine de Bast, « ancien professeur de toute arme et gymnastique à la Société royale et chevalière de Saint-Michel, à Gand », dans son Manuel d’escrime (p. 173-175), publié à La Haye en 1836 :

L’exercice du BÂTON À DEUX BOUTS est très utile pour assouplir le corps, fortifier les reins et les bras, et entretenir la santé, mais il faut apprendre le jeu de Rouen, le jeu de Paris est beaucoup moins beau, le maniement d’aucune arme n’exige un exercice aussi fatigant, mais elle est la plus sûre, un fort bâtonniste, tenant une canne ou un bâton, se tirera toujours d’affaire s’il est attaqué même par plusieurs individus armés de couteaux ou d’épées, et il les mettra promptement hors de combat. L’Encyclopédie de Diderot (XVIIIe siècle) définit ainsi les bâtons à deux bouts :

Ce sont de longs bâtons que les gardes des eaux et forêts et des parcs, etc., portent comme une marque de leur emploi, et dont ils se servent aussi comme d’une arme.

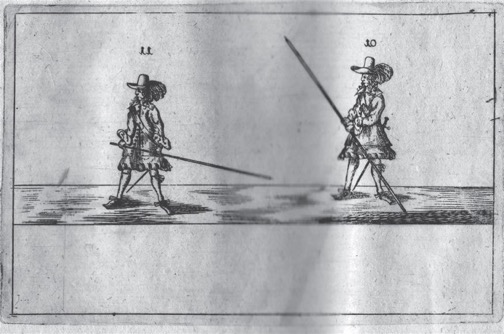

La bâton à deux bouts, illustré par Johann Georg Pascha en 1660.

Brevet de bâton à deux mains, vers 1860.

Il semble que l’usage du bâton à deux bouts, considéré comme arme prohibée, céda le pas à la canne ou au bâton simple, dont l’usage pour la marche n’était pas, en soi, répréhensible. Et les maîtres de canne et de bâton prirent le relais, sans que cela fût interdit.

En 1843, un élève resté anonyme et contemporain de Michel dit Pisseux, publie Théorie Pratique sur l’Art de la Savate et de la Canne (Source Gallica). Dans cet ouvrage se trouve un passage très intéressant, précis et rare sur les pratiques particulières de combat des compagnonnages, on y découvre cette utilisation de bâtons ferrés :

[…] Ces compagnons, qui se servaient de bâtons pour se battre et soutenir en tout l’honneur de leur coterie, poussaient souvent la férocité et la méchanceté, jusqu’à adapter au bout de ces bâtons des tire-points aiguisés, et dont le bout était aussi piquant que la pointe d’une aiguille, ces mêmes piquants se trouvaient renfermés dans le bout de cuivre vissé de leurs cannes…

Certes, un grand nombre d’entre eux se livreraient de tout cœur à l’exercice de la savate et de la canne, s’ils n’ignoraient pas que ces exercices fussent passés maintenant dans le domaine de l’éducation et du bon goût.

Un homme qui manie bien une canne pourrait, dans une attaque nocturne (et nous l’avons démontré), ou dans d’autres circonstances, se défendre aisément contre quatre ou cinq individus, et même plus. J’en ai vu plusieurs exemples…

Le soutien des compagnons cordonniers

Nos chiens blancs n’ont pas que des ennemis, découvrons-le en lisant un extrait de l’ouvrage Les confessions d’un compagnon de Toussaint Guillaumou, Carcassonne le Bien Aimé du Tour de France, compagnon cordonnier du Devoir (Reçu à Nîmes en 1833)

Nous n’avions à Blois ni Indépendants ni Sociétaires de notre corporation, mais les compagnons charpentiers y étaient très nombreux et surtout très turbulents. Ils nous faisaient une chasse incessante. C’est vrai que les compagnons boulangers, dont cette ville est la fondation compagnonnique, et qui y étaient très nombreux à cette époque (1836), faisaient avec nous cause commune, nous formions une ligue défensive de persécutés.

La guerre se fit entre tirailleurs pendant quelque temps, dans ces escarmouches nous étions presque toujours battus. Les dimanches, surtout les ouvriers charpentiers des chantiers voisins, venaient passer la journée à la ville, le soir, réunis, ils formaient des groupes de promeneurs très dangereux pour nous, les autres corporations s’unissant encore aux charpentiers, il nous fut presque impossible, pendant un certain temps, de sortir sans être provoqués et souvent battus.

Cela ne pouvait durer ainsi. On tint un conseil de guerre où fut décidé, quoiqu’il en coûtât d’amour-propre à quelques-uns, que, tantôt chez les boulangers, tantôt chez nous, nous resterions enfermés les dimanches toute la soirée. À quoi faire ? me direz-vous. Pardieu, devinez ! À boire et à chanter, puis à chanter et à boire. Alors, il nous restait les six jours de la semaine, où nos ennemis disséminés étaient moins nombreux.

Nous formions alors trois ou quatre corps d’armée d’une quinzaine d’hommes. Chaque groupe faisait sa battue et devait se rendre à un point indiqué. Tantôt c’était le Mail, le Château ou l’Évêché. Alors, ma foi, gare aux tirailleurs ennemis, on était sans pitié comme sans vergogne, quinze hommes ne se faisaient aucun scrupule d’en frapper à la fois cinq ou six, quelque- fois même deux ou trois seulement, et cela sans explication, sans dispute, c’était comme quelque chose de naturel et d’obligatoire.

Les boulangers, surtout, tant persécutés, étaient enragés et frappaient sans miséricorde. Je vous assure que dans ce corps de métier, comme chez les charpentiers, il y a des poings qui pèsent lourd quand ils sont appliqués avec colère sur le crâne d’un adversaire. J’en sais quelque chose, allez !

Pas des boulangers, bien entendu, mais des autres, et pour cela, je ne leur en veux plus, croyez-le bien. Je déplore ces luttes barbares et ridicules pour des hochets, bons pour l’enfance de la civilisation. L’ignorance seule a fait le mal. Ces luttes ont cessé en partie et tendent complètement à s’éteindre, comme le compagnonnage perd son arrogance et son prestige.

La jeunesse studieuse de nos jours a des ambitions plus larges que les mystères de Polichinelle, et des cérémonies publiques qui prêtent à rire. Elle veut la science pour tous, la liberté pour tous, et surtout la fraternité entre toutes les abeilles de la grande ruche industrielle.

Voilà où tendent aujourd’hui les instincts des travailleurs intelligents de toutes les professions. Cette conquête fraternelle sera, je l’espère, un des plus beaux fleurons de la couronne scientifique du dix-neuvième siècle, déjà si fécond en progrès.

Mais alors un voile de turpitude couvrait nos yeux, les conséquences de notre aveuglement devaient être funestes et déplorables pour tous.

Le jour du 28 juillet, qui était alors une fête officielle, j’étais resté presque seul chez la Mère, retenu par la correspondance de la société, tous mes collègues étaient réunis chez la Mère des boulangers, qui n’était qu’à cent pas de la nôtre.

Tout à coup, j’entendis un bruit effroyable de cris et de chants, je me mis à la fenêtre pour voir quels étaient les auteurs de ce vacarme, quand je vis, débouchant dans notre rue, une quarantaine de nos ennemis bras dessus, bras dessous, se dirigeant vers notre gîte en colonne joyeuse.

Le père et la Mère, qui étaient sortis en curieux sur le pas de leur porte, jugèrent au premier coup d’œil que cette manifestation pouvait bien être une attaque contre nous, par mesure de prudence, ils fermèrent vivement leurs volets et barricadèrent leur porte. Bien leur en prit, c’était bien à nous qu’en voulait la bande, légèrement avinée. Elle s’arrêta devant notre porte fermée.

Quelques-uns frappèrent à coups peu mesurés. Voyant qu’on ne voulait pas leur ouvrir, ils renoncèrent à l’effraction que les plus intrépides avaient déjà commencée, et formèrent en chantant une ronde infernale, en mêlant à leurs couplets toutes les épithètes que peut fournir le vocabulaire de la sottise et de la haine.

Imaginez-vous la figure que je devais faire dans ma chambre du premier étage, donnant sur la rue. J’étais comme une bête fauve que l’on enferme pour la première fois dans une cage de fer. Chassé de la fenêtre par les projectiles qu’on m’avait lancés aussitôt que j’avais voulu m’y montrer, les vitres de ma croisée brisées, me trouvant même exposé dans cette chambre, où quelques pavés rebondissaient, je descendis à la cuisine, ivre de colère.

Là, m’emparant d’un énorme couteau de cuisine, je voulus forcer la Mère à m’ouvrir la porte, la pauvre femme, plus morte que vive, m’entoura de ses bras pour me retenir. Le père et deux autres membres de la société qui se trouvaient là aussi m’empêchèrent d’accomplir un acte de folie, qui, selon toute probabilité, m’aurait été fatal, et dont probablement je gémirais aujourd’hui.

Quelques minutes avaient suffi pour accomplir tout ce que je viens de décrire. Mais si dans ce laps de temps l’autorité n’avait pu arriver pour réprimer ce scandale, les boulangers avaient eu celui de l’entendre et de voir ce qui se passait.

Tout à coup un horrible tumulte, mêlé de plaintes et d’imprécations, retentit dans la rue, nous prêtons l’oreille : une lutte terrible était engagée. Le local de la Mère des boulangers était un véritable arsenal, cannes, bâtons, fléaux, nerfs de bœuf, enfin toutes ces armes, dont on se servait si souvent alors, y étaient entassées à profusion, c’était leur luxe à eux.

En un clin d’œil, tout le monde présent fut armé en guerre. Réunis à ceux de chez nous qui se trouvaient là, ils étaient une trentaine de combattants, qui tombèrent comme la foudre sur ces satanés chanteurs, qui, pris à l’improviste, lâchèrent pied en jurant comme des damnés. La porte fut dégagée et ouverte à l’appel de voix amies, et je pus enfin sortir armé d’un énorme nerf de bœuf plombé.

Après leur premier mouvement de retraite, nos adversaires voulurent reprendre l’offensive ; mais s’ils étaient plus nombreux, nous étions mieux armés, ils durent prendre la fuite, en laissant bon nombre des leurs sur la place, et poursuivis à outrance jusqu’à leur faubourg de Vienne, de l’autre côté de la Loire. L’autorité était arrivée à la fin de la bagarre, procès-verbal fut dressé et plusieurs payèrent cette échauffourée de quelques mois de prison.

Il m’a paru judicieux d’extraire ce passage de l’œuvre de Carcassonne le Bien Aimé du Tour de France, relatant les brutalités quotidiennes entre compagnons et ouvriers de différentes corporations, et ce qu’il faut remarquer dans ces lignes, c’est l’union qui se forme à Blois entre compagnons boulangers et cordonniers, afin de se défendre de façon plus efficace, mais aussi agresser de manière plus expéditive !

Cette alliance eut lieu dans de nombreuses villes, jusqu’à bien souvent faire « Mère » commune. En voici un exemple, extrait d’un rapport du parquet de la cour royale de Toulouse adressé au garde des Sceaux, le 18 mai 1839, à la suite d’une rixe le jour de la Saint-Honoré :

Les charpentiers qui avaient recruté des ouvriers d’autres états, sauf les cordonniers qui faisaient cause commune avec les boulangers, stationnaient au nombre de 1.000 à 1.200 dans les rues et sur les places que devait parcourir le cortège.

Il faut savoir que les compagnons cordonniers sont nés en 1808, juste trois ans avant les compagnons boulangers, de façon illicite comme ces derniers et, comme eux, ne pratiquant pas l’art du trait.

Ces deux compagnonnages rencontraient exactement les mêmes situations et les mêmes difficultés face aux autres, et cela les rapprochait. C’est ce qui explique les traditions, le symbolisme et les coutumes communs aux deux métiers (voir « carte de remerciement »). Le terme d’ailleurs de corporation « sœur » est souvent employé par les deux parties.

Le compagnon boulanger Louis Dequoy, Blois la Fraternité, a illustré cette fraternité dans une chanson intitulée « Aux trente et un corps du Devoir », écrite en 1875, dont voici l’un des couplets :

Cordonniers je vous rends hommage Car dans le plus fort du danger.

Vous fîtes preuve de courage En soutenant le Boulanger.

Cause commune

Nous rencontrons des situations très particulières, les ennemis en compagnonnage s’unissant pour quelques minutes pour la cause commune, lutter contre l’ordre établi. Lyon, le 7 août 1828… Ce jour- là, entre 7 et 8 heures du soir, une réunion entre boulangers a lieu dans un cabaret, rue de L’Hôpital. Extrait d’un courrier du conseiller de préfecture du Rhône au cinistre de l’Intérieur :

[…] entre 7 et 8 heures du soir, l’ordre public a été troublé dans un quartier de cette ville et les militaires qui accoururent pour le rétablir, ont été insultés et maltraités, au point qu’il a fallu déployer des forces assez considérables pour contenir les mutins. Des garçons boulangers s’étaient réunis dans un cabaret pour renouveler leur tentative qu’ils ont faite plusieurs fois de se former en société de compagnonnage, les autres opposants à cette mesure avaient refusé d’entrer dans le même cabaret.

Les premiers ayant voulu forcer les seconds à se soumettre à leur volonté, des coups ont été échangés de part et d’autre et, à l’exception d’un des contendants dont on n’a pu savoir le nom et qu’on dit avoir été assez grièvement blessé, cette rixe a été bientôt terminée sans autre suite.

Mais peu d’instants après, les garçons boulangers ayant été rencontrés par des tailleurs de pierre, une nouvelle rixe s’est engagée entre eux et ils se battaient avec fureur devant une foule de curieux lorsque le Commissaire de police de l’arrondissement ayant été averti, s’est rendu sur les lieux avec ses agents et a essayé de mettre la paix et de faire cesser ce désordre.

N’y pouvant parvenir, il a eu recours à la garde du poste de la place. L’officier de ce poste est aussitôt arrivé avec une vingtaine d’hommes et dix des perturbateurs les plus coupables ont été arrêtés. On les conduisit au corps de garde, lorsque les deux partis adverses se sont réunis et, aidés d’une partie de la population, les ont arrachés des mains des militaires et des agents de police qui ont été injuriés et assaillis à coups de pierres, mais qui ont préféré se retirer plutôt que de faire usage de leurs armes.

Cependant le bruit a couru, mais ce n’est pas encore vérifié, que dans cette rébellion envers la force armée, un des coupables aurait reçu un coup de baïonnette au front. L’attroupement s’étant porté vers le corps de garde, le poste a été aussitôt d’abord renforcé par un détachement de chasseurs à cheval, et ensuite par un piquet de gendarmerie aussi à cheval.

L’attroupement a été sommé de se disperser et en peu de temps l’ordre a été rétabli. Deux individus ont été arrêtés, l’un comme prévenu d’être du nombre de ceux qui ont jeté des pierres aux militaires, et l’autre pour avoir ouvertement provoqué la rébellion contre la force armée. Ce sont des jeunes gens de la classe ouvrière, âgés de 23 à 24 ans. On fait en ce moment une enquête pour découvrir et livrer aux tribunaux les principaux acteurs du désordre…

Agricol Perdiguier a rapporté l’épisode dans ses Mémoires :

La garde avait été avertie. Elle arriva. Quelques compagnons furent appréhendés au corps, les soldats les emmenaient. Que firent alors les deux partis belligérants ? Ils réunirent leurs forces, tombèrent à la fois sur les soldats, les forcèrent, reprirent leurs prisonniers, et tous de se sauver. La guerre était finie.

La presse lyonnaise, par l’intermédiaire du journal Le Précurseur (N° 500 ; Bibliothèque numérique de Lyon.) du 10 août 1828, publia l’affaire, ce qui nous permet de découvrir quelques petits détails supplémentaires :

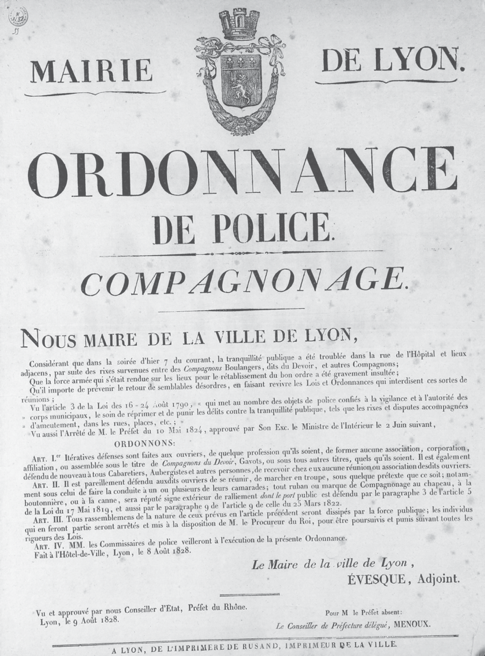

< Ordonnance de police, publiée par la mairie de Lyon le 9 août 1828, suite à la rixe de l’avant-veille entre boulangers, rue de l’Hôpital, musée Gadagne.

« À l’occasion des scènes tumultueuses qui se sont passées avant-hier dans le quartier de l’Hôpital, on a réaffiché aujourd’hui l’ordonnance de police qui prohibe les sociétés de compagnonnage. Voici les détails donnés sur cette affaire par le journal confident de la police :

Un assez grand nombre de compagnons du Devoir de la profession de boulanger, sont entrés dans le cabaret de sieur Icard, où se trouvaient déjà réunis quelques boulangers étrangers au compagnonnage.

Les premiers profitant de l’avantage du nombre, ont maltraité et blessé gravement leurs adversaires. À la première nouvelle du tumulte, M. le commissaire de police Séon s’est rendu sur les lieux, accompagné de quinze à vingt militaires tirés du poste de la place Louis-le-Grand, et commandés par un officier, il a fait arrêter dix des agresseurs.

Mais alors la scène a changé, les deux parties se sont réunies pour repousser la force publique. La populace a prêté main-forte aux perturbateurs, et quelques individus ont été vus jetant de leurs croisées des pierres et d’autres projectiles sur les militaires. Ceux-ci ont fait bonne contenance malgré leur petit nombre, mais, pressés par la multitude dans leur trajet de la rue de l’Hôpital à la place Louis-le-Grand, ils se sont vu enlever six de leurs prisonniers.

À peine étaient-ils rentrés dans le corps de garde, que des malveillants ont voulu en faire le siège, et deux autres prévenus se sont encore échappés à la faveur du tumulte. Enfin est survenu un nombreux détachement de chasseurs et de gendarmes à cheval, et le poste a été dégagé. C’est alors qu’on a pu transférer à l’Hôtel de Ville les deux prisonniers restés au pouvoir de l’autorité.

Le lendemain, considérant que la tranquillité publique avait été troublée, et afin de prévenir le retour de semblables désordres, le maire rédige une ordonnance de police qui est approuvée par le préfet le 9 août. Elle renouvelle les vaines interdictions prononcées contre les associations compagnonniques :

Article 1er : Impératives défenses sont faites aux ouvriers, de quelque profession qu’ils soient, de former aucune association, corporation, affiliation ou assemblée sous le nom de compagnons du Devoir, Gavots ou sous tout autre titre quel qu’il soit. Il est également défendu de nouveau à tous cabaretiers, aubergistes et autres personnes de re- cevoir chez eux aucune réunion ou association desdits ouvriers.

Article 2 : Il est pareillement défendu auxdits ouvriers de se réunir, de marcher en troupe, sous quelque prétexte que ce soit, notamment sous celui de faire la conduite à un ou plusieurs de leurs camarades, tout ruban ou marque de compagnonnage au chapeau, à la boutonnière ou à la canne sera réputé signe extérieur de ralliement, dont le port public est défendu par le paragraphe 3 de l’article 5 de la loi du 17 mai 1819, et aussi par le paragraphe 9 de l’article 9 de celle du 25 mars 1822.

Article 3 : Tous rassemblements seront dissipés par la force publique, les individus qui en feront partie seront arrêtés et mis à la disposition de Monsieur le procureur du Roi, pour être poursuivis et punis suivant toutes les rigueurs des lois.

Article 4 : MM. les commissaires de police veilleront à l’exécution de la présente ordonnance.

Fait à l’hôtel de ville, Lyon, le 8 août 1828. Le maire de la ville de Lyon, Evesque, adjoint.

Vu et approuvé par nous, conseiller d’État, préfet du Rhône. Lyon, le 9 août 1828. Pour M. le préfet absent, le conseiller de préfecture délégué, Menoux. »

La police était alors sur les dents. Le 11 août, quatre nouvelles arrestations eurent lieu. Les agents examinèrent les livrets des garçons boulangers afin de retrouver les coupables. Sur l’invitation du préfet, les maires des faubourgs s’efforcèrent de convaincre les patrons de refuser tout travail aux compagnons dont la bande est plus nombreuse et presque toute du midi.

La force armée qui s’était rendue sur les lieux du combat avait été, selon l’expression du maire, gravement insultée. Aussi le commandant de la 19e division militaire, dans une dépêche au ministre de la Guerre, demanda-t-il la création d’une police municipale à Lyon, ce qui fut retransmis au ministre de l’Intérieur. On voit que cette affaire avait pris de telles proportions que les plus hautes autorités de l’État intervenaient désormais.

Trois semaines après cette rixe, six compagnons furent condamnés. Jean-Marie Chevalier, né à Charolles en Saône-et-Loire, fut condamné en septembre 1828 par le tribunal de Lyon, reconnu pour avoir été l’un des meneurs de cette rixe. Il écopa de sept mois de prison. François Bret, né à Gerbaix, en Savoie, fut condamné à six mois d’emprisonnement et Gabriel Michu, né à Saint-Romain, à trois mois. Quatre autres (dont l’un par contumace) furent condamnés à six mois de prison.

Nous observons ce même comportement d’union fait la force à Paris en décembre 1839, rue du Faubourg Saint-Martin, mais où cette fois ce sont des boulangers du Devoir et rendurcis qui s’affrontent. Certains sont arrêtés par les forces de l’ordre, mais les ennemis s’unissent afin d’affronter ces derniers et reprendre leurs prisonniers.

Combats sur le pré entre boulangers et charpentiers

Mais revenons quelques années en arrière, à l’époque des violences envers nos Pays. Le 29 octobre 1836, à Paris, un traité fut signé entre charpentiers et boulangers pour préparer un combat qui devait avoir lieu le 5 novembre suivant. Ce traité fut d’ailleurs publié les 15 et 16 novembre dans les journaux de la capitale : Les Débats, Le Messager et le 20 novembre 1836, en province, dans le Journal Politique et Littéraire de Toulouse et de la Haute-Garonne :

« Entre les soussignés, il a été convenu ce qui suit : nous, les compagnons passants charpentiers bon-drilles, convenons et promettons aux ou- vriers boulangers de nous trouver dans la plaine, entre Neuilly-sur- Marne et Chelles-en-Brie, département de Seine-et-Oise, et eux promettent aussi de se trouver au nombre de cent hommes chacun des deux partis, qui fait un nombre total de deux cents hommes, pour se battre ensemble.

Il est convenu que l’on ne se servira que de bâtons et de mains, et quiconque se servira d’autres armes, de quelque parti que ce soit, sera puni d’une amende de deux cents francs qui seront déposés sous vingt-quatre heures.

Les boulangers devront les envoyer à la petite Villette, chez Madame Guillet, Mère des compagnons passants charpentiers, n°139, et les compagnons charpentiers les déposeront rue Babille, n°8, chez Monsieur Maillard, marchand de vin traiteur, pour remettre aux boulangers. Les deux parties sont convenues que le rendez-vous est fixé pour le samedi, 5 du mois de novembre, de onze heures à midi, heure où on fera l’appel de chaque côté, avec chacun une liste différente, et aussitôt l’appel fait on commencera la lutte.

Il est convenu aussi que chaque parti déposera ce jourd’hui, le 29 octobre, la somme de deux cents francs, les charpentiers d’abord les déposeront chez Monsieur Juillet, entrepreneur de voitures de déménagement, et les boulangers les déposeront chez Monsieur Maillard, marchand de vin, rue Babille, 8. Nous convenons aussi que nul homme, autre que charpentier et boulanger, ne doive être admis dans l’affaire, sous peine d’amende de deux cents francs. Fait en double, etc. (Suivent les signatures). »

Il est dit également, dans ces articles, qu’un des deux partis vint avec onze cents hommes au lieu de cent. Heureusement l’autre préféra se retirer. Dans les rangs des charpentiers était peut-être présent ce compagnon que nous trouvons emprisonné dans la prison de Paris, la Grande Roquette, et qui avait, tatoué sur le bras droit, les mots « Vive les compagnons charpentiers, à mort les boulangers, vive Sicard ».

Nous rencontrons le même genre de combat organisé, cette sorte de rencontre entre armées, une année plus tard, en 1837, à l’Île d’Arrault, près d’Orléans, où une centaine de boulangers s’opposent à coups de cannes à une centaine de charpentiers et couvreurs.

1836 : les affrontements de La Rochelle

Un an auparavant, en décembre, à La Rochelle, une provocation entre doleurs et boulangers avait sérieusement dégénéré. En novembre 1836, c’est un article de presse publié au nom des compagnons boulangers qui met le feu aux poudres à La Rochelle, comme nous le rapporte le Journal des débats politiques et littéraires du 6 décembre 1836 :

« On écrit de La Rochelle, le 1er décembre 1836 :

« On écrit de La Rochelle, le 1er décembre 1836 :

Des scènes de désordre viennent de se passer sous nos yeux. On parlait depuis plusieurs jours, de discussions survenues entre compagnons charpentiers et les boulangers, il s’agissait comme toujours, de la prétendue supériorité d’une profession sur l’autre. La querelle ayant pris un caractère de publicité, les compagnons boulangers soutinrent, le mois dernier, dans un journal du département, qu’ils méritent autant d’égard que les autres compagnons, quoiqu’ils n’exposent pas leurs ouvrages.

Le 29, l’autorité craignant des scènes violentes, appuya la garde nationale de piquets d’infanterie et de gendarmerie, les armes étaient chargées.

< Combat de cannes entre compagnons sculpté sur une gourde en noix de coco ayant appartenu à un compagnon boulanger, XIXe siècle ; coll. S. Rochereau, photo F.Baugin.

Des ouvriers se rendirent à la mairie et demandèrent l’expulsion de la ville des compagnons boulangers. Le maire cherche en vain à leur faire entendre le langage de la raison.

Ils se répandent en longues files dans toute la ville, et la font retentir de leurs cris, puis à la nuit, toute cette foule envahit les abords de la maison de la Mère des compagnons boulangers, et elle en commence le siège, brise les fenêtres et les portes, lorsque le maire arrive avec une compagnie de ligne. La multitude ne se dissipe pas, on fait les sommations, et bientôt un escadron de cavalerie de la garde nationale et de gendarmerie dissipe les attroupements. Quelques-uns des tapageurs furent arrêtés.

Le lendemain la garde nationale, sur pied depuis trois heures, et la troupe de ligne, étaient réunies en armes, et ce déploiement de forces a intimidé les perturbateurs.

Ce qui est à remarquer, c’est que les compagnons de tous états, fraternisaient avec les sociétaires boulangers qui étaient eux-mêmes en dehors de la dispute des compagnons de leur métier. Mais, quoiqu’il s’agisse en effet que d’une dispute de mots et d’emblèmes, rien n’est terminé. On redoute de nouveaux désordres. »

Le long rapport de Pontessieu, procureur du roi, au procureur général donne une idée de la gravité des troubles qui survinrent dans la ville :

« La Rochelle, 8 décembre 1836.

Monsieur le procureur général,

Conformément à votre lettre d’hier, et pour compléter les rapports que j’ai eu l’honneur de vous faire les 1er et 4 de ce mois, je m’empresse de vous adresser les renseignements que vous me demandez sur les scènes de désordre dont la ville de La Rochelle a été le théâtre dans les derniers jours de novembre dernier.

Le 22 novembre, sur les huit heures du soir, les nommés Jean Huzard et Gustave Hibon, tonneliers, passant dans la rue Saint-Sauveur de cette ville, furent insultés par deux compagnons boulangers dont l’un donna un soufflet au jeune Hibon. Huzard ayant voulu prendre la défense de ce jeune homme âgé de 16 ans, les boulangers firent alors des provocations à Huzard et lui dirent « Va-t’en, canaille, il faut que nous étranglions un tonnelier ».

Le lendemain 23, vers une heure après midi, les deux mêmes compagnons boulangers et un de leurs camarades, passaient dans la rue Villeneuve, dans laquelle travaillent un grand nombre de tonneliers. Jean Huzard, l’un d’eux, reconnaissant parmi ces trois boulangers l’un de ceux qui l’avaient insulté la veille, les désigna à ses camarades.

Ils quittèrent aussitôt leurs ateliers et coururent armés de bâtons sur les trois boulangers. Deux parvinrent à prendre la fuite, mais le troisième, appelé Pierre Sieusac, fut entouré par six tonneliers, puis frappé d’un coup de bâton à la tête, ainsi que d’un coup de pierre à la poitrine.

Ils quittèrent aussitôt leurs ateliers et coururent armés de bâtons sur les trois boulangers. Deux parvinrent à prendre la fuite, mais le troisième, appelé Pierre Sieusac, fut entouré par six tonneliers, puis frappé d’un coup de bâton à la tête, ainsi que d’un coup de pierre à la poitrine.

Il tira alors son couteau et en blessa assez grièvement le jeune Huzard à l’hypocondre droit. Celui- ci s’étant écrié qu’il était blessé, ses camarades l’entourèrent pour le soutenir et examiner sa blessure. Sieusac put prendre la fuite. Sur la plainte de Jean Huzard, Sieusac fut arrêté et il fit l’objet d’une instruction criminelle.

Le rapport du procureur se poursuit par ce constat : « Depuis cette époque les ouvriers tonneliers, dont les charpentiers de navire et autres corps d’état ont épousé la querelle, n’ont cessé de proférer des menaces et même de se livrer à des violences contre les ouvriers boulangers.

< Couverture de cahier d’école, une rixe entre deux compagnons de sociétés rivales.

Et c’est ainsi que le 26 novembre, à quatre heures du soir, le nommé Aimet, charpentier de navire, ainsi que deux autres ouvriers de sa profession, sortaient des équipages de ligne, assaillirent Joguet, apprenti boulanger, dans la rue du Temple.

Sans la moindre provocation de sa part, ils lui portèrent des coups de pied et de poing, et le renversèrent à terre. Quatre mandats d’amener furent décernés contre eux le 2 décembre, mais seul Aimet fut mis sous mandat de dépôt. Mais l’affaire allait encore prendre de l’ampleur, comme le rapporte le procureur :

« Les 27 et 28, les tonneliers et autres ouvriers exaspérés de plus en plus contre les compagnons boulangers, ont formé plusieurs attroupements qui, néanmoins, grâce à la surveillance de la police, se sont dispersés d’eux-mêmes sans résultats fâcheux, mais le mardi 29 sur les 10 heures du matin, des tonneliers et un grand nombre d’autres ouvriers se sont présentés en masse à l’hôtel de ville.

Monsieur le commissaire de police essaya de leur faire comprendre que cette démonstration hostile était peu propre à obtenir les réparations réclamées, que s’ils avaient à demander justice, une attitude moins menaçante était convenable.

Quelques heures après une députation a été introduite auprès de Monsieur le maire, une pièce écrite lui a été présentée, elle n’était revêtue d’aucune signature et elle portait comme condition au retour au calme l’expulsion des compagnons boulangers.

Monsieur le maire leur répondit avec la fermeté qui convenait en pareille circonstance. Il leur fit connaître l’injustice de leurs exigences en dehors de toute légalité, les dangers qui pouvaient résulter pour eux des désordres qu’ils provoqueraient, il chercha à les rappeler à des sentiments d’honneur, de loyauté, les exhorta à la modération, à la paix sans laquelle tout travail cesse et toute industrie est paralysée.

Ce fut en vain, les sages avis de Monsieur le maire ne furent point écoutés et les ouvriers, après s’être répandus dans la ville, se réunirent dans les faubourgs de Tasdun, Lafond et Saint-Éloi. Le soir de ce même jour, à 6 heures, un rassemblement considérable se forma sur le port et dans la rue Saint-Sauveur.

Là, des vociférations menaçantes se firent entendre. La maison de la Mère des compagnons boulangers fut assaillie d’une grêle de pierres. Un agent de police fut atteint à l’épaule. La garde nationale et la ligne accoururent sur les lieux. C’est alors que le tumulte arriva à son comble.

Des cris menaçants retentissaient et ne furent couverts que par le roulement du tambour, précurseur des sommations légales faites par Monsieur le maire. Si près de la seconde sommation, la gendarmerie à cheval est survenue des avenues, [elles] ont été dégagées, les masses ont cédé le terrain.

Peu d’heures après, La Rochelle jouissait de sa tranquillité habituelle. Vers les dix heures du soir, Monsieur le commissaire de police mettait hors de la ville cinq compagnons boulangers arrivés le matin de Rochefort pour prêter main-forte à leurs camarades et qui, en se renfermant dans la maison de la Mère, avaient ajouté à l’exaspération des tonneliers.

Le lendemain mercredi, les menaces proférées la veille faisaient craindre le renouvellement des troubles, mais de bonne heure deux compagnies de grenadiers de la garde nationale, la compagnie de cavalerie et 50 hommes de la troupe de ligne stationnèrent à l’Hôtel de Ville, des cartouches étaient distribuées à la ligne, et c’est sans doute à l’indignation dont tous étaient pénétrés, à leur attitude ferme et à leur résolution d’arrêter énergiquement toutes tentatives de désordre, qu’on a dû la tranquillité dont la ville ne cesse de jouir depuis.

Ce n’est pas la première fois que des querelles de compagnonnage se sont terminées d’une manière sanglante ayant compromis la tranquillité publique dans la ville, sans avoir toutefois un caractère de rébellion aussi hostile que l’attroupement du 29 novembre dernier.

J’ai signalé le danger de cette association tant en 1829 qu’en 1834 dans les observations générales de mes comptes rendus de l’administration de la justice criminelle, mais sans remonter si loin, je me bornerai à rappeler les jugements rendus par le tribunal correctionnel de La Rochelle les 3 et 17 mars, 7 et 15 juillet de cette année, qui ont prononcé des peines d’emprisonnement souvent très sévères contre des compagnons boulangers, pour violences exercées tant contre les maréchaux que contre des sociétaires boulangers.

Il est hors de doute que des collisions nouvelles peuvent encore avoir lieu, et qu’elles seraient même imminentes si l’autorité ne continuait de prendre pendant encore quelque temps, les mesures de rigueur et de prudence auxquelles depuis huit jours, la ville est redevable de sa tranquillité.

Vous pardonnerez, Monsieur le procureur général, l’incorrection de ce rapport due à la rapidité avec laquelle il a été dicté. Malgré une longue audience, j’ai voulu, pour me conformer à vos désirs, profiter du retour du courrier pour vous répondre. »

À la fin de l’année 1837, Libourne le Décidé, quittant Blois, s’arrête dans une auberge. Il présente au patron son livret d’ouvrier et son passeport, mais ils sont périmés. Le patron menace de le faire arrêter par un brigadier qui se trouve là et il explique à Arnaud :

« C’est que, voyez-vous, je n’ai pas toujours été aubergiste, j’ai voyagé neuf années dans l’honorable profession de charpentier de haute futaie sous le nom de Bourguignon le Résolu, Compagnon Passant, il y a douze ans que je n’exerce plus, mais la haine que j’ai vouée à votre caste ne s’éteindra que lorsque j’aurai cessé de vivre. »

Il poursuit : (en grinçant les dents comme un vieux singe en colère), qu’il n’a jamais aimé les boulangers et qu’il les apprécie encore moins depuis qu’il a fait deux ans de prison à la suite d’une affaire qui s’est passée à Marseille en 1825 (peut-être s’agit-il de la rixe au cours de laquelle le compagnon boulanger Dauphiné l’Aimable trouva la mort).

Craignant que l’entretien ne dégénère en pugilat, Libourne est heureusement sauvé par l’épouse de l’aubergiste, qui parvient à calmer son mari. Un mari qu’on imagine bien porter sur le corps l’un de ces terribles tatouages, du genre : « Mort aux boulangers » !

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS