Immortelles à la boutonnière

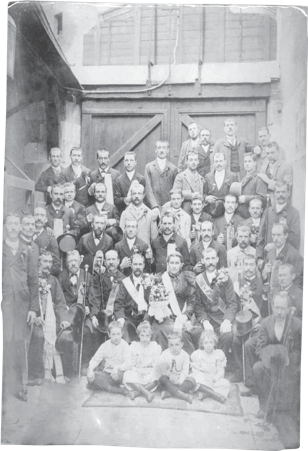

Max Mallet, Île de France l’Exemple de son Père, au lendemain de

sa réception, le jour de la Saint-Honoré, bouquet d’immortelles à la boutonnière.

Bordeaux, 1962.

De nos jours, lors de sa réception, le compagnon boulanger ou pâtissier se voit offrir par les compagnons présents un petit bouquet d’immortelles jaunes agrémenté de 5 rubans aux couleurs symboliques. Mais commençons par relever, de façon plus large, les différentes façon de porter un bouquet de fleurs à la boutonnière.

Aux XVIIIe et XIXe siècles, à l’occasion d’un mariage à la campagne, le marié et tous les invités avaient l’habitude d’accrocher bien en évidence au niveau de leur poitrine, des rubans à leur costume traditionnel, revêtu à l’occasion des fêtes.

Ce signe de reconnaissance et de distinction du reste du monde prit d’abord la forme d’un à deux rubans de couleur (bleu et rose) épinglés, pour symboliser l’union de l’homme et de la femme. Selon les régions, on utilisait des cocardes ou des insignes.

Ce serait dans la région de Saumur que les fleurs firent leur première apparition. On distribuait alors aux femmes invitées une fleur rose, et aux hommes une fleur bleue, pour signifier qu’ils avaient offert des cadeaux aux mariés.

À la fin du XVIIIe siècle, dans les différentes villes de France et d’Europe, les hommes élégants ont commencé à accrocher une fleur fraîche à leur boutonnière. À l’occasion de grandes cérémonies, tous les hommes des villes arboraient une fleur fraîche à la boutonnière de leur costume.

Blanche pour les mariages, en signe de pureté, elle pouvait varier d’une région à l’autre, d’un milieu à l’autre, selon les opinions politiques, l’état d’esprit et le degré d’élégance que l’on souhaitait afficher.

Ce petit bouquet servait aussi à montrer son appartenance à un groupe, à une idéologie. Voici quelques exemples issus d’une étude de Maurice Tournier, directeur de recherches émérite au CNRS, intitulée Couleurs, fleurs et drapeaux dans les débuts de la Troisième République.

Lors de l’affaire Dreyfus, un œillet de couleur bleue était piqué à la boutonnière des activistes d’extrême droite :

« L’œillet bleu est la fleur antisémite », commente le journal Le Radical. Pour leur part, les révolutionnaires sont de loin les mieux « fleuris ». Bien d’autres fleurs que les « œillets rouges » et les coquelicots ver- millonnent sur les poitrines lors des manifestations : tulipes et roses rouges, églantines républicaines.

On composa même un petit couplet dédié au coquelicot : Honte à qui, changeant de toquade,

Passe de l’écarlate au blanc ! Quoique modérément sanglant, Je suis la fleur de barricade.

Nous voyons aussi le genêt à la boutonnière des militants et adhérents aux groupements et syndicats « jaunes ». ( Syndicats refusant la lutte des classes, que ce soit par la grève ou les autres actions révolutionnaires, les compagnons à la fin du XIXe et du début du XXe siècle ont souvent été qualifiés de « jaunes » lorsqu’ils refusaient de participer aux grèves, en particulier les charpentiers.)

Le journal de Pierre Biétry, Le Jaune, ainsi que les Cahiers de l’Ouvrier, le font figurer en 1904 en haut de la première page à titre d’emblème. « Nos organisations se parent orgueilleusement de l’épithète décochée en pleine bataille. Notre insigne est le genêt ; celui des Rouges, l’églantine », écrit P. Biétry en 1906. Le port d’un bouquet à la boutonnière était donc autrefois un usage courant et populaire.

Aussi n’est-il pas étonnant de remarquer sur des photographies de la fin du XIXe siècle des compagnons et aspirants charrons du Devoir décorés de petits bouquets de fleurs lors de la Saint-Jean.

Les compagnons charpentiers du Devoir faisaient de même envers les nouveaux reçus le jour de la Saint-Joseph, coutume qui fut, semble-t-il, pratiquée jusqu’en 1939. Mais il n’est pas là question d’immortelles en particulier…

Histoire de l’immortelle

Découvrons l’histoire de cette petite fleur d’or, en reprenant les informations du site internet intitulé « Les immortelles du Var », par le CEREV. (Centre d’Études et de Recherches Ethnologiques Varois.)

« L’immortelle du Var serait originaire des îles de Crète et de Rhodes, ce qui a influé sur sa classification botanique : Gnaphalium orientale selon Linné, ou encore Hélichrysum orientale (Gaertn). Ce dernier terme signifie étymologiquement d’après sa racine grecque : Hélios, soleil, Chrysos, or, cette désignation faisant allusion à la forme et à la couleur des écailles des capitules.

Ses principales appellations courantes sont immortelle du Var, immortelle à bouquets, immortelle jaune, immortelle d’Orient, éternelle ; en provençal « immortello » et « eisoureto ».

En France, l’immortelle s’est implantée dans le sud, dans le département du Var, l’ouest varois a été fortement impliqué dans la production, la transformation et la commercialisation de cette fleur qui, symboliquement, évoque le monde des défunts mais plus encore, aujourd’hui, celui des vivants.

Cette plante semble avoir été introduite dans la région d’Ollioules vers 1815 ou 1820 par un jardinier nommé Dagnan, une avenue porte d’ailleurs son nom à l’entrée de la ville d’Ollioules. Barthélémy Dagnan, jardinier-fleuriste de son état, se rendit aux environs de 1810 à Marseille où il trouva au marché aux fleurs, trois plants d’immortelles qui auraient été recueillis dans un bois avec la motte de terre et qui lui furent vendus un franc.

Arrivé à Ollioules, Dagnan mit ces trois plants dans des vases ; deux périrent et il ne resta que le troisième qui survécut et fleurit. L’année d’après, il prit quelques boutures sur le plant qui lui restait, les piqua dans d’autres

Arrivé à Ollioules, Dagnan mit ces trois plants dans des vases ; deux périrent et il ne resta que le troisième qui survécut et fleurit. L’année d’après, il prit quelques boutures sur le plant qui lui restait, les piqua dans d’autres

En Provence, cueillette des immortelles et confection des bouquets.

vases et réussit, par la suite, à les faire pousser dans son jardin comme fleurs d’agrément. Peu à peu cette plante attira l’attention d’autres cultivateurs.

Puis elle a progressivement conquis les territoires de Bandol, La Cadière-d’Azur, St-Cyr-les-Lecques et La Ciotat, se décalant progressivement vers l’ouest. Ce n’est qu’à partir de 1830 que cette culture régionale fut suffisante pour permettre des exportations vers la capi- tale. Elle connut alors un vif succès à Paris.

Les immortelles de Bandol furent vite considérées comme supérieures à celles des autres localités de Provence, les collines de Bandol couvertes de fleurs dorées, frappaient le regard du voyageur d’alors, qui pendant l’été parcourait en chemin de fer le trajet de Marseille à Toulon.»

Symbole funéraire, l’immortelle jaune ou « fleur d’or » comme l’a surnommée le poète ollioulais Gaston Beltrame, trouve aussi sa place auprès des vivants. Elle était très prisée sous le Second Empire où elle constituait souvent le principal décor lors de l’ouverture des saisons lyriques.

Ambassadrice d’un terroir, elle ponctuait de sa présence certaines visites officielles telles que la venue de l’escadre russe en Provence, en 1893, et notamment la visite d’officiers russes à Bandol dont Ardouin Dumazet livre un témoignage édifiant : « Les fenêtres, les murs étaient fleuris d’immortelles, on en avait littéralement jonché le quai et les rues, nous marchions sous une pluie d’immortelles lancées du haut des maisons ».

L’immortelle fut également utilisée en tant que fleur ornementale lors du couronnement d’Elisabeth II d’Angleterre, le 2 juin 1953, symbolisant du même coup la pérennité d’un règne.

De quelle façon l’immortelle du Var est-elle utilisée aujourd’hui ? On peut parfois la voir, sous forme de très petits bouquets, orner la vitrine de magasins qui commercialisent des « produits du terroir ».

Par ailleurs, certains ateliers d’art en font un usage très particulier. Les touristes français et étrangers se méprennent souvent quant à la nature de cette fleur qu’ils confondent avec le mimosa.

C’est que pour eux, la couleur jaune associée à l’image de la Provence évoque immanquablement la fleur du mimosa.

Il est d’ailleurs amusant de noter que la fleur qui est communément appelée mimosa est en fait, sur le plan botanique, de l’acacia, plante à forte symbolique dans la francmaçonnerie et certains compagnonnages.

Aujourd’hui, elle est devenue rare, certains fleuristes essaient pourtant de réhabiliter cette fleur unique. Certaines personnes associent encore de façon très étroite l’immortelle au culte des morts.

Pour cette raison, jamais un bouquet d’immortelles ne viendra orner leur maison. D’autres, au contraire, mettent un point d’honneur à décorer leur intérieur d’un petit bouquet composé de cette fleur de terroir.

La couronne d’immortelles

Le site internet « Les immortelles du Var » nous informe avec précision sur l’usage funéraire de ces fleurs. En voici de larges extraits :

« L’utilisation des immortelles dans les couronnes mortuaires ne date pas du XIXe siècle. Ainsi Suétone relate que César Auguste, rendant hommage au tombeau d’Alexandre le Grand à Alexandrie, y déposa plusieurs couronnes. La tradition voulait que le lit mortuaire des Anciens fût orné des couronnes qu’ils avaient méritées pour leurs hauts faits militaires ou athlétiques, la tête du défunt était elle-même ceinte d’une couronne de fleurs ou de métal précieux, symbole de victoire et de récompense décernée après le combat de la vie. Ces couronnes comportaient l’amarante, l’immortelle, l’asphodèle, la violette, le narcisse, le lierre et le myrte. »

Nous trouvons dans un mémoire de maîtrise de Bertrand Carbonnier intitulé La résistance républicaine au coup d’État du 2 décembre 1851 de Louis Napoléon Bonaparte en Haute-Garonne9 :

« Lors d’une perquisition effectuée par le commissaire de police Carrère au domicile du coiffeur Moreau le 11 novembre 1851 afin “d’examiner s’il se trouvait des lithographies, des portraits ou emblèmes contraires à l’ordre public”, les gendarmes ont découvert […] les statuettes de Ledru- Rollin et de “La République, coiffée d’un bonnet phrygien avec sur la tête une couronne d’immortelles” ».

Dans la première moitié du XIXe siècle, l’immortelle est utilisée lors des cérémonies funèbres. Ainsi, le 5 juin 1832, lors de l’enterrement du général Lamarque, héros des guerres napoléoniennes, on peut lire dans l’Écho de la fabrique du 10 juin :

« La garde nationale fermait la marche, l’artillerie en tête au grand complet ; chacun portait un bouquet d’immortelles à son schako et le crêpe au bras, un très petit nombre de gardes nationaux à cheval se sont présentés, mais les légions de la garde à pied formaient un cortège immense dont le déploiement sur le boulevard a duré plus de 2 heures 3/4. J’ai vu une compagnie entière de la 5e légion, dont les chasseurs tenaient chacun une couronne d’immortelles, d’autres ornaient leurs schakos de feuillages de saule… »

Lors de l’enterrement du général Lafayette, décédé le 20 mai 1834 à Paris, on a pu voir des couronnes d’immortelles jaunes, signe de ralliement d’un parti républicain ou symbole mortuaire de son appartenance maçonnique ?

Dans la Revue des études historique de la maçonnerie10 nous trouvons un texte de Jeffrey Tyssens intitulé : « Sur les rites funéraires belges au XIXe siècle », où nous découvrons une pratique similaire (1848) : « […] derrière le corbillard, les maçons bruxellois formaient un cortège funèbre strictement rangé, tout en portant des branches de cyprès et des immortelles. » L’auteur de ces lignes ne fait pas mention de port à la boutonnière d’immortelles, nous supposons donc que ces immortelles sont portées à bras, certainement en bouquet, accompagnées de cyprès.

Le 14 février 1885, lors de l’enterrement de Jules Vallès, écrivain et ardent acteur de la Commune de Paris, au cimetière du Père- Lachaise en présence de 10 000 personnes, plusieurs drapeaux rouges sont arborés, celui de la Libre-Pensée de Clichy portant l’inscription

« Ni Dieu, ni maître », celui de la Libre-Pensée du XVIe arrondissement, ceux des comités révolutionnaires des Xe, XIVe et XIXe, celui du Groupe des égaux du XIe, celui de la Fédération du centre du Parti ouvrier. Trois couronnes d’immortelles suivent dont celle « superbe, remarquable, des typographes du Cri du peuple ».

Le 21 janvier 1905, lors de l’enterrement de Louise Michel, combattante et héroïne de la Commune, le cortège parti de la gare de Lyon (elle était décédée à Marseille), a en tête un chariot portant des couronnes d’immortelles, des jaunes et des rouges, des couronnes d’églantines, des coquelicots, et une écharpe maçonnique bleue terminée par un triangle, celle de la loge de la « Philosophie sociale », dans laquelle la défunte avait été initiée 4 mois plus tôt.

À la lecture de tous ces témoignages, nous constatons que si la présence de couronnes d’immortelles est répandue sous la Restauration (à côté d’autres fleurs fraîches), utilisées seules ou accompagnées d’autres plantes fortement symboliques (le saule, le cyprès…), elles deviennent sous Louis-Philippe, puis sous la IIe République, l’Empire, la Commune et la IIIe République, progressivement les cou- ronnes des républicains, des libres-penseurs, des révolutionnaires, des francs-maçons, des socialistes, où là, elle atteint les mouvements ouvriers. Un point commun : l’anticléricalisme ambiant…

Le port du bouquet d’immortelles au XIXe siècle

Suivent maintenant divers exemples de port du bouquet d’immortelles en dehors d’un contexte compagnonnique.

À Paris, le 10 mars 1831, ont lieu des émeutes républicaines. Les cortèges parcourent les rues avec des drapeaux tricolores et noirs, crêpes aux bras, immortelles à la boutonnière.

Hommes et enfant, bouquets d’immortelles à la boutonnière. Illustration des démonstrations antiprussiennes des Strasbourgeois devant Notre-Dame de Strasbourg, le 6 août 1871 marquant l’anniversaire de la défaite de la bataille de Reichshoffen. « Les femmes vêtues de noir et portant un bouquet d’immortelles au corsage, avaient assisté, le matin, au service célébré en mémoire des enfants de la France, morts pour la patrie. » La Presse illustrée, 30 septembre 1871.

L’écrivain Paul Margueritte (1860-1918), dans La Commune (1904), relate à propos de la journée du 26 février 1871 : « De longs sillages, des remous ondulaient. Près de cent bataillons de la garde natio- nale avaient défilé déjà, musique en tête, un bouquet d’immortelles à la boutonnière. Ils portaient, avec de grandes couronnes, des faisceaux de drapeaux… »

Dans les Souvenirs et correspondance de jeunesse : Bourbonnais, Forez, école normale publiés par sa fille, l’historien d’art Émile Male, relate l’enterrement de Jules Vallès en 1885 :

Le cortège s’est réuni dans notre quartier boulevard Saint-Michel, Jules Vallès résidait au 77 boulevard Saint-Michel, et deux heures à l’avance il y avait une telle foule que les tramways ne circulaient plus et attendaient en longues files. Au loin devant la maison, on apercevait des drapeaux rouges et un drapeau noir. À tous les coins de rue des marchands vendaient des bouquets d’im- mortelles toutes rouges, et pour deux sous les purs se les piquaient à la boutonnière. J’ai rarement vu autant de gens sinistres…

Lors de la commémoration au mur des Fédérés (C’est le long de ce mur du cimetière du Père-Lachaise que furent fusillés les derniers combattants de la Commune, à la fin de la « Semaine sanglante » de mai 1871.), dite la montée au mur des Fédérés, présence également d’immortelles de couleur rouge, couleur du drapeau révolutionnaire de la Commune, aux boutonnières ou aux corsages des participants.

Voici dans la même lignée, des extraits d’un ouvrage intitulé Philémon, communiqués par mon ami Laurent Bastard, vieux de la vieille (1912) de Lucien Descaves, consacré aux souvenirs des communards, à leur exil et à leur retour en France :

« Frappé d’apoplexie en sortant du Café du Nord, le 29 juin 1878, Razoua, transporté chez lui, chemin des Eaux-vives, y succomba dans les bras d’Avrial. Il eut de belles funérailles […] Des branches d’acacia et des immortelles rappelaient que le défunt était franc-maçon. » Après la mort de Colomès, ancien ouvrier bijoutier, communard, proscrit en Suisse : « Aussi bien, le corbillard était promu à une classe supérieure par les fleurs qui recouvraient le drap. Mais l’immortelle y dominait… autre cause de souffrance pour le régleur de pendules. » (Il s’agit de son gendre, horloger à Poitiers, catholique bigot et bien-pensant). Au Père- Lachaise, la case où reposent les cendres de l’épouse de Colomès :

« Nous cherchâmes la case de Phonsine ; nous la découvrîmes un peu haut. Il avait fallu se servir de l’échelle double et roulante pour suspendre à la plaque incrustée le petit bouquet d’immortelles qui s’y balançait… »

Tous ces témoignages nous permettent d’affirmer fermement et sans aucun doute que le bouquet d’immortelles, au même titre que la couronne, n’est pas au XIXe siècle une particularité compagnonnique, mais une pratique partagée par différents groupes du paysage social de l’époque.

Immortelles et compagnons

Leur nom (immortelles) et leur propriété de se conserver (d’où leur nom), pourraient expliquer en grande partie l’utilisation de ces fleurs par les compagnons sabotiers, boulangers et sans doute d’autres sociétés, cette fleur étant représentative de l’initiation compagnon- nique, car elle évoque la renaissance après la mort, l’immortalité.

On remarquera qu’apparaissent, lors de la seconde moitié du XIXe siècle, chez les compagnons tonneliers-foudriers du Devoir de Liberté, des cayennes portant le nom de « L’immortelle Liberté » (Paris) ou « L’immortel souvenir » (Nantes) et que des Gavots adoptent le nom de « L’Immortel Souvenir », « La Liberté d’Immortel Souvenir », « L’immortel Souvenir du Tour de France ». La dénomination des cayennes est empruntée à la franc-maçonnerie qui baptise ses loges d’un nom symbolique (« La Clémente Amitié », « Les Cœurs unis », etc.). On remarquera que l’usage du thème de l’immortalité est surtout le fait des sociétés du Devoir de Liberté, des boulangers et des sabotiers. Or, la symbolique de l’immortalité à la suite à la réception est une notion « philosophique », liée à la mort symbolique et à la renaissance, notion qui n’est pas présente dans le compagnonnage avant le XIXe siècle (la notion religieuse et chrétienne de l’immortalité de l’âme est bien sûr antérieure, mais elle n’apparaît pas auparavent dans les textes et surnoms des compagnonnages).

Remarquons dans un premier temps que les compagnons de la plupart des Devoirs du XIXe siècle pratiquent le port d’un bouquet de fleurs à la boutonnière. En voici un exemple concernant l’installation d’un Dignitaire (*) chez les compagnons menuisiers et serruriers du Devoir de Liberté de Lyon en 1826, relaté par Perdiguier dans ses Mémoires :

(* Au temps de Perdiguier, la fonction de président d’une chambre était dévolue à un compagnon fini (2e Ordre) et il prenait le titre de Premier compagnon, ou à un compagnon initié (3e Ordre), et il était appelé Dignitaire.)

« On apporte l’écharpe du nouveau chef et le bouquet qui l’accompagnait alors. Le dignitaire prend ces insignes, les essaye à des affiliés, à des compagnons reçus, à des compagnons finis, en leur disant que cela leur va bien. […] Enfin, il les essaie aux trois candidats, et, en défini- tive, il en décore celui à qui ils reviennent en l’embrassant et lui disant :

« Je vous salue, dignitaire. » (…) Celui-ci détache de son bouquet un bouquet plus petit, auquel sont attachés des rubans bleus et blancs ornés de franges, et le place sur la poitrine d’un compagnon, ce qui veut dire : « Je vous choisis pour mon secrétaire ».

Michel Juignet, compagnon cordonnier du Devoir de la Famille du cuir, dans un article (Compagnonnage, n° 321, juin 1969.) intitulé « Sabotier qui es-tu ? », reproduit le règlement donné par les compagnons vanniers aux compagnons sabotiers le 19 septembre 1849. À l’article 31, nous lisons : « Les aspirants sa- botiers ne pourront en telle circonstance que ce soit porter que des fleurs d’immortelles. »

Nous observons aussi sur la lithographie d’Agricol Perdiguier intitulée Le Compagnonnage illustré (1858), le Premier en ville des compagnons boulangers du Devoir orné d’un petit bouquet de fleurs. S’agit-il d’immortelles ?

Le règlement des compagnons boulangers du Devoir de décembre 1861 nous renseigne et nous permet d’affirmer que ce sont en effet des immortelles :

Article 270

Pour la messe, le P.E.V. aura ses couleurs, un bouquet d’immortelles et des épis de blés dedans, et accompagnera la mère à l’église et au retour. Elle aura aussi elle-même un bouquet de même nature avec deux couleurs, rouge et blanc.

Article 274

Le P.E.V. sera avec la mère en voiture (après la musique) le rouleur marchera derrière avec sa canne garnie (rouge et blanche). Le brancard qui sera au milieu des colonnes sera porté par quatre des plus jeunes compagnons, chaque compagnon aura un bouquet d’immortelles.

< Un compagnon boulanger fleuri à la boutonnière et au chapeau. Gravure début XXe. Bibliothèque du Travail, n° 63, 15 janvier 1949.

< Un compagnon boulanger fleuri à la boutonnière et au chapeau. Gravure début XXe. Bibliothèque du Travail, n° 63, 15 janvier 1949.

La même lithographie nous montre un autre compagnon portant un bouquet de fleurs jaunes (des immortelles ?) à la boutonnière, juste au-dessus de sa couleur, il s’agit d’un compagnon cloutier du Devoir.

< Premier en ville de la cayenne de Paris, en grande tenue pour la Saint- Honoré, bouquet d’immortelles à la boutonnière. Figure extraite des quatre planches lithographiées publiées par Agricol Perdiguier vers 1862, Le Compagnonnage illustré.

Deux ans plus tard, Perdiguier publie une pièce de théâtre intitulée Les Gavots et les Devoirants où des compagnons menuisiers des deux rites (Jacques et Salomon) interviennent ainsi à la scène VII : « les compagnons menuisiers Gavots et Devoirants, marchent en colonne, portant bannières déployées, leurs cannes frappant le pavé, leurs couleurs balancées par les zéphyrs… Ils ont au côté des bouquets d’immortelles, dans les mains des rameaux d’olivier, de buis, de chêne, et tout cela est du plus bel effet… »

Nous voyons ici que les immortelles sont portées par les compagnons menuisiers, mais malheureusement Perdiguier ne nous précise pas si ce sont les Gavots ou les Devoirants qui portent ces fleurs, ou bien les deux, mais cela permet cependant d’affirmer que l’usage des immortelles à la boutonnière était assez fréquent dans les compagnonnages du XIXe siècle.

Un article paru dans Le Petit Journal du 19 mai 1863, ayant trait à la fête de la Saint-Honoré de Paris de cette même année, nous dit :

«Avant-hier, 16 mai, jour de la Saint-Honoré, les boulangers appartenant à l’ancienne corporation des compagnons du Devoir ont fait célébrer à midi, une messe solennelle à l’église Saint-Roch.

À l’issue de cette cérémonie, le cortège des compagnons du Devoir, précédé de tambours et de musique, a traversé Paris pour se rendre à un banquet préparé dans un restaurant des anciens boulevards extérieurs.

Les dignitaires portaient de longues cannes de jonc ornées de rubans aux couleurs de l’ordre, tous avaient à la boutonnière un bouquet d’immortelles auxquel étaient suspendus de longs rubans aux mêmes couleurs. »

< Alise Criteau, Tourangelle la Bien Estimée, Mère générale des compagnons boulangers du Devoir.

Hommes en place, compagnons et aspirants, fleurs à la boutonnière.

Tours, Saint-Honoré, 1898.

En tout cas, dès 1880 (grâce aux photographies), le jour de la Saint-Honoré, les compagnons boulangers apparaissent décorés de bouquets de fleurs à la boutonnière, mais elles ne sont pas identifiables avec certitude comme étant des immortelles.

En revanche, un extrait du Ralliement des Compagnons du Devoir relatant la Saint-Honoré de Tours en 1898, nous instruit :

[…] Saint-Honoré notre patron, était porté sur un magnifique brancard au centre du cortège par 4 aspirants munis d’un bouquet d’immortelles vertes à la boutonnière.

À Blois, en 1911, lors des festivités du centenaire des compagnons boulangers, un article de presse nous confirme cette pratique :

Les compagnons boulangers les ont (leurs couleurs) à la boutonnière, larges rubans en flots descendant jusqu’à terre, les compagnons du Devoir de Liberté les portent en bandoulière, les bons drilles les ont au chapeau. Les apprentis n’ont ni canne, ni rubans, mais un simple bouquet d’immortelles…

Le terme d’apprenti est ici employé par un journaliste ne connaissant pas le sujet pour désigner l’aspirant.

Nouvelle hypothèse : Le port des immortelles par les seuls compagnons boulangers n’apparaît qu’à partir de 1946, année de leur adhésion à l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir. La remise d’une couleur aux aspirants « adoptés » dans cette association vient remplacer le bouquet d’immortelles.

Relevons encore que les compagnons boulangers de Dijon, en 1913, offrent à l’un de leur frère parti dans la marine nationale à Toulon, un petit bouquet d’immortelles garni de trois rubans, un bleu, un blanc et un rouge « qui lui représentera la France, partout où il se trouvera ».

Comment et pourquoi les immortelles ont-elles été intégrées dans le rituel des compagnons boulangers ?

Nous constatons que le port du bouquet d’immortelles n’est pas une particularité compagnonnique boulangère.

En effet, dans l’ouvrage de divulgation publié en 1858, intitulé Le Secret des compagnons cordonniers dévoilé (Livre qui fit du bruit à l’époque chez les compagnons cordonniers car il dévoilait les rites des compagnons cordonniers du Devoir, des Sociétaires, de l’Ordre Légal, du Devoir de Liberté et de l’Ère Nouvelle.), il est dit dans le règlement de 1846 de la société des cordonniers de l’Ordre Légal (Fondée en 1827, cette société qui voulait se démarquer à sa naissance des com- pagnons reprit peu à peu beaucoup d’usages compagnonniques et devint un compagnonnage de cordonniers à part entière.) – (article 23), qu’« à tout banquet ou fête de réception, chaque membre est tenu de porter un bouquet d’immortelles bleues et jaunes. Les initiés seuls supporteront cette dépense, ils devront en faire présent aux indépendants admis. »

Trois choses intéressantes sont ici à relever, l’année du règlement, qui atteste que le port d’immortelles était pratiqué au moins depuis 1846 dans une société compagnonnique, le fait que le bouquet d’immortelles est offert aux nouveaux reçus, comme cela est pratiqué chez les compagnons boulangers du Devoir de nos jours, enfin, que tous les compagnons de l’Ordre Légal le portent aux banquets, comme les compagnons boulangers, au XIXe siècle, le jour de leur fête patronale (fleurs fraîches ou immortelles).

Un autre document atteste de l’utilisation de bouquets d’immortelles dans un autre compagnonnage. C’est la « Constitution compagnonnique […] fait et signé par nous compagnons cloutiers du Devoir de la ville de Nantes le 12e jour du mois d’août de l’année mil huit cent cinquante-cinq. » (musée du Compagnonnage de Tours) :

Article 207. Aux enterrements de compagnons, les compagnons accompagneront le corps, formant cortège suivant leur rang, chacun d’eux portera à la même boutonnière que les couleurs un petit bouquet d’immortelles.

Par ailleurs, nous avons mentionné plus haut la lithographie de Perdiguier Le Compagnonnage illustré (1858), où figurent deux compagnons cloutiers du Devoir portant un bouquet de fleurs jaunes (des immortelles ?) au-dessus de leurs couleurs à la boutonnière. L’un des deux compagnons est vêtu d’une tenue portée sous l’Ancien Régime nommée par Perdiguier « Ancienne tenue d’enterrement », le second est en tenue contemporaine.

Or, Perdiguier nous décrit ainsi les compagnons cloutiers du Devoir : « [ils] ont quelque chose de particulier, ils suivent encore les plus vieilles coutumes, ils commandent leurs assemblées, ils font leurs grandes cérémonies en culotte courte et en chapeau monté. De plus, ils ont des cheveux longs et tressés sur leur tête. Si un membre de leur Société vient à mourir, ils quittent leurs chapeaux, défont, délient leurs longues tresses, et vont l’enterrer avec les cheveux en désordre et leur couvrant presque tout le visage… »

Ces coutumes propres aux cloutiers m’amènent à émettre une hypothèse, les compagnons boulangers, dans la première moitié du XIXe siècle, éprouvent un besoin viscéral de se faire reconnaître par les corporations du Devoir, dont ils se revendiquent. Ils « singent » donc une grande partie des rites et usages publics pratiqués par les corporations les plus « anciennes » qu’ils peuvent observer.

Pratiquant donc eux aussi des rites ancestraux, ils s’affirmeront d’autant plus comme étant de la vraie famille du Devoir. Ce sont donc peut-être ces compagnons cloutiers du Devoir, qui portent des tenues d’un autre temps, qui ont des pratiques « étranges » issues d’un lointain passé, qui portent des bouquets de fleurs jaunes à la boutonnière (probablement des immortelles) lors des enterrements et associées à leurs couleurs, qui ont influencé nos anciens compagnons boulangers en quête de reconnaissance.

Une autre hypothèse, nous connaissons l’amour que portent les compagnons boulangers aux idées républicaines socialistes (comme d’ailleurs les cordonniers, les chapeliers, les maréchaux, et autres cloutiers), et leur goût au XIXe siècle pour tout ce qui est rites et traditions maçonniques… Ne serait-ce pas un emprunt volontaire à cette organisation… ou alors peut-être simplement un glissement naturel d’une pratique populaire dans leur compagnonnage…

Au début du XXe siècle, le port du bouquet d’immortelles est progressivement abandonné par les hommes et femmes de France, mais celui-ci se fossilise chez les compagnons (charpentiers, menuisiers, charrons et boulangers). Le compagnonnage des boulangers étant très conservateur, cette coutume a perduré chez eux jusqu’à nos jours, alors que d’autres l’ont abandonnée.

À quels rites les compagnons boulangers et pâtissiers associent-ils le bouquet d’immortelles ?

Les néophytes le reçoivent à l’issue de leur réception, et ils auront deux autres occasions rituelles de s’en parer ou de l’offrir : le Devoir et les enterrements.

Aujourd’hui le rite dit du Devoir (Voir chapitre Le Devoir.) nécessite tous les attributs du compagnon boulanger : Sa canne, sa couleur et son bouquet d’immortelles. Il n’en fut pas toujours ainsi. En effet, l’utilisation du bouquet d’immortelles lors du Devoir est une pratique relativement récente (vers 1950-1955), car elle est venue remplacer l’usage du chapeau dans ce rite, la mode n’étant plus aux couvre-chefs parmi les jeunes générations.

Voyons ce qu’il en est à présent lors des inhumations compagnonniques. Les premiers écrits connus à ce jour sur l’utilisation de couronnes d’immortelles et de bouquets lors d’enterrements se trouvent dans Le Secret des compagnons cordonniers dévoilé (1858), à propos des rites de l’Ordre Légal. Nous lisons en effet à la page 30 : « Au décès d’un C. ils font faire un écusson avec les lettres H. d. F. (Honneur d’un Frère). Ils inscrivent son nom et l’année de son décès. Ils y accrochent la moitié de la couleur du mort, l’autre est enterrée avec lui. L’écusson est placé dans le temple le jour de la réception. Par ailleurs, lors des enterrements, ils portent un crêpe au bras gauche et en passent un autre dans l’œilleton de la canne. Ils portent tous leurs couleurs et le bouquet d’immortelles à la boutonnière. Une couronne d’immortelles est portée dans une serviette et jetée dans la tombe. »

(Rappelons une nouvelle fois le port d’un bouquet – qui paraît bien être d’immortelles – à la boutonnière du compagnon cloutier du Devoir en tenue d’enterrement représenté par Perdiguier en 1858 sur une des lithographies de la série Le Compagnonnage illustré.)

Pour leur part, les compagnons cordonniers du Devoir ne déposaient pas ces fleurs dans la fosse mais y jetaient une pièce de monnaie.

Le règlement des compagnons boulangers du Devoir, de décembre 1861 stipule :

« Aux enterrements, tous les compagnons auront des immortelles au côté et un crêpe au bras gauche, la pomme de la canne qui sera portée baissée sera couverte d’un crêpe aussi. »

Après la Seconde Guerre mondiale, les compagnons devaient porter leur propre bouquet d’immortelles à la boutonnière et en extraire une fleur afin de la jeter dans la fosse, mais vu la fragilité du bouquet, et aussi l’oubli fréquent du compagnon de s’en munir, il fut décidé de préparer une couronne destinée à cet effet.

Si bien que de nos jours, les compagnons boulangers font confectionner des couronnes mortuaires composées uniquement d’immortelles jaunes. C’est la dernière fleur qui viendra fleurir le défunt compagnon, ôtée de la couronne et jetée par chaque compagnon (Le jet de l’immortelle était aussi pratiqué par les aspirants entre les deux guerres.) se présentant devant la fosse pour le dernier adieu… Le jet d’immortelles sur le cercueil du défunt, pratique républicaine, maçonnique, athéiste ou compagnonnique ? Ou tout à la fois…

De nombreux compagnons boulangers contemporains pensent être les seuls à pratiquer le jet d’immortelles sur le cercueil du défunt. Un rite leur appartenant venant du fond des âges mais comme nous allons le découvrir, comme d’autres « convictions » de compagnons au sujet de rites… Ils se trompent…

Voici quelques exemples démonstratifs :

- Lors de l’enterrement en juin 1836 à Choisy le Roi de Rouget de l’Isle, auteur de la Marseillaise et membre de la loge maçonnique Les Frères Discrets (Orient de Charleville), les ouvriers venus assister à la cérémonie chantent la célèbre chanson et déposent des immortelles sur son cercueil.

- « Au cimetière, après les cérémonies religieuses terminées, chaque compagnon à son tour et marchant à la suite l’un de l’autre jettera son bouquet d’immortelles dans la fosse. » (Article 208 de la Constitution des compagnons cloutiers du Devoir, 1855).

- « […] le 1er juillet 1873, l’enterrement d’une madame Jour réunit 300 personnes dont 3 conseillers municipaux. Annoncé dès la veille par le journal Le Havre, le cortège refusa toute discrétion, passant volontairement par la Grande rue, puis la rue de Normandie. Au ci- metière, le cérémonial fut celui des enterrements civils de l’époque, pas de discours, mais le dépôt d’immortelles et une quête pour les pauvres. ». (Extrait de l’ouvrage Les républicains du Havre au XIXe siècle (1815-1889) de Pierre Ardaillou.)

- « Un nouvel enterrement civil, celui de la citoyenne Degalle a eu lieu à Verdun le 29 janvier dernier […] le cercueil a été descendu dans la fosse et chacun y a jeté sa branche d’immortelle en forme d’adieu. » Enterrement civil d’une Libre Penseur, fin XIXe. (Extrait du journal Le Franc-Maçon datant de la fin du XIXe siècle (BM Lyon).)

- Obsèques (religieuses) à Mâcon de Ratery, compagnon cor- donnier du Devoir, Mâconnais la Fidélité, président des compagnons des Devoirs réunis de la ville, franc-maçon de la loge « La Parfaite Union », après les discours sur la tombe : « Tous les compagnons jettent leurs bouquets d’immortelles dans la fosse et répètent trois fois : Adieu ! » (Journal La Fédération Compagnonnique, 2-11-1884, p. 165).

- À Paris, à la Toussaint 1929, un jeune compagnon boulanger reçu la veille, participant au cortège d’hommage de tous les compa- gnons à Agricol Perdiguier au cimetière du Père-Lachaise, offrit son bouquet d’immortelles de réception pour être déposé sur les cendres du compagnon boulanger Claude Poulet, Mâconnais l’Ami du Progrès.

- « Je rentre d’un enterrement, celui d’une jeune femme du quartier, elle avait 40 ans, elle est décédée des suites d’une hépatite virale […] l’inhumation civile fut sobre, émouvante, loin des ors des cérémonies religieuses habituelles. Je ne la connaissais pas bien, cette jeune voisine, mais je l’avoue, j’ai été très ému en jetant mon immortelle avec tous dans le tombeau… » (Témoignage contemporain recueilli sur internet en 2009.)

À la lecture de ces exemples et témoignages nous constatons que le dépôt ou jet d’immortelles sur le cercueil d’un défunt n’est pas une particularité du compagnonnage du Devoir des boulangers.

C’est certainement dans les milieux maçonniques et anticléricaux que cette pratique compagnonnique trouve ses origines. Pratique adoptée volontairement par ces compagnons boulangers déjà fortement influencés par la franc-maçonnerie de l’époque.

Il ne faut pas écarter une seconde hypothèse, ce serait au contact des compagnons cloutiers que les compagnons boulangers imitèrent cette pratique, afin de démontrer une fois de plus et de façon ostentatoire leur profonde connaissance des rites du Devoir.

Cet hommage par la fleur de l’éternité chez les compagnons boulangers du Devoir n’apparaît-il qu’au début du XXe siècle ?

Le jet de l’immortelle dans la fosse s’est-il peu à peu intégré dans les rites des compagnons boulangers, sans forcément être mentionné dans les rituels et règlements, les boulangers se contentant soit de perpétuer une pratique alors en vigueur dans le monde profane de leur temps, soit de s’approprier les pratiques compagnonniques des autres sociétés, afin de s’affirmer pleinement compagnons…

En effet, les rites et symboles peuvent être pratiqués et partagés par différents groupements, exister dans les usages de la vie profane, et donc être en usage chez les compagnons sans qu’ils aient besoin de les mentionner dans un rituel, puisque cette pratique est une évidence de la vie courante.

Puis, au fil des ans, lors des révisions de rituels, il est décidé de les mentionner par écrit pour constituer un document aussi complet que possible, et cela particulièrement lorsqu’ils tombent en désuétude dans la vie profane.

À ce moment-là, lorsqu’elles sont écrites, ces pratiques « profanes » franchissent la frontière qui les sépare des pratiques d’« initiés » et deviennent « compagnonniques ». Dans la foulée, ces pratiques prennent rang de rites, avec toute la dimension sacrée et respectée qui leur est due.

Le compagnonnage apparaît ainsi, bien souvent, comme un véritable conservatoire de rites qui lui étaient à la fois antérieurs et extérieurs, une sorte de « conservatoire de traditions populaires ».

L’immortelle

Tu crois dans ma Provence, ô divine Immortelle !

L’hiver, sur les coteaux que le flot bleu dentèle,On abrite tes plants comme on cache un trésor ;

Tes tiges en avril jaillissent sur la touffe,

Et quand les blés sont mûrs, aux mois où l’on étouffe,

Ta plante grise érige en bouquets tes fleurs d’or.

Tous les abandonnés, fils, maîtresses ou mères,

Vont, croyant au retour des bonheurs éphémères,Dédier tes bouquets à de chers endormis ;

On te connaît au loin, mais tressée en couronne,

Non pas quand notre été de ses feux t’environne,

Ou qu’au soupir des nuits de printemps tu frémis.C’est pourquoi nul ne sait ce qui te donne une âme,

Ni combien notre ciel t’a versé de sa flamme,Pour que, cueillie un jour, tu dures longuement

Ils ignorent d’où vient l’or vif de ta corolle,

Et nul d’entre eux ne sait, Immortelle, ô symbole,

Quel dur soleil a fait ton doux rayonnement.Il faut que, dépassant de haut tes feuilles grises,

Tes tiges, tous les ans, par les étés sans brises,Se dressent vers l’azur où le soleil se fond ;

Il faut qu’autour de toi l’ombre soit inconnue,

Et que, seule, au flanc sec de la colline nue,

Tu boives tout le feu d’un sol roux et profond.

Le soleil redouté fait ta gloire et ta joie ;

Ta tige, qui durcit, se rompt quand on la ploie,Car en place de sève y court un feu subtil ;

Les fleurs qui meurent tôt ont besoin d’une eau fraîche ;

Toi, tu ris au soleil de juin qui les dessèche,

Tu vis de ce qui fait mourir les fleurs d’avril.Pourquoi ? Comment ? Voilà le rêve et le mystère.

D’autres fleurs, comme toi, dans l’air et dans la terreAspirent le soleil et l’ardeur de l’été ;

Mais nul autre ne fait ce travail dans sa trame,

Et n’a ce don sublime, envié de mon âme,

De faire d’un rayon son immortalité.Fleur divine, la pluie ou l’ombre t’est fatale ;

Il te faut un pays qui plaise à la cigale,Et de tièdes recoins fermés aux vents du Nord ;

Car l’immortalité te vient de la lumière

Qui se conserve en toi dans sa vertu première :

C’est le soleil en toi qui fait mentir la mort.

Jean Aicard, Les Poèmes de Provence

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D. Extrait du livre LE PAIN DES COMPAGNONS