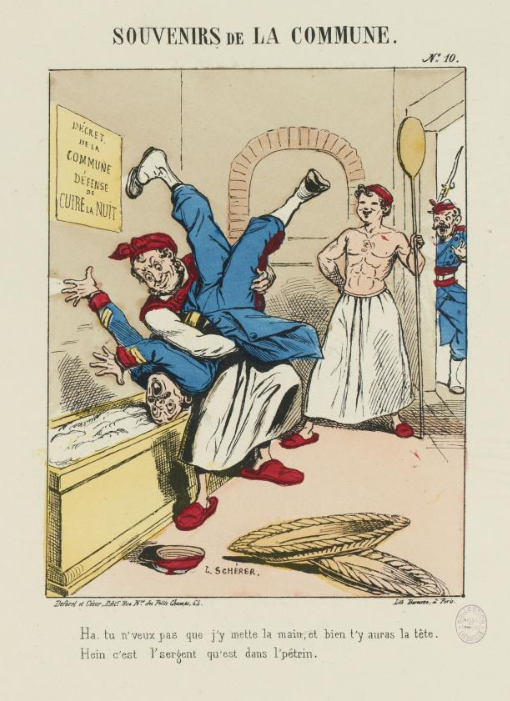

Le travail de nuit des boulangers à Paris, 1869-70

Le CREBESC est heureux de publier avec l’autorisation de son auteur l’une des nombreuses tudes de Mme Michèle Audin extraite de son blog consacr à la Commune de Paris que nous vous conseillons fortement :

https://macommunedeparis.com/

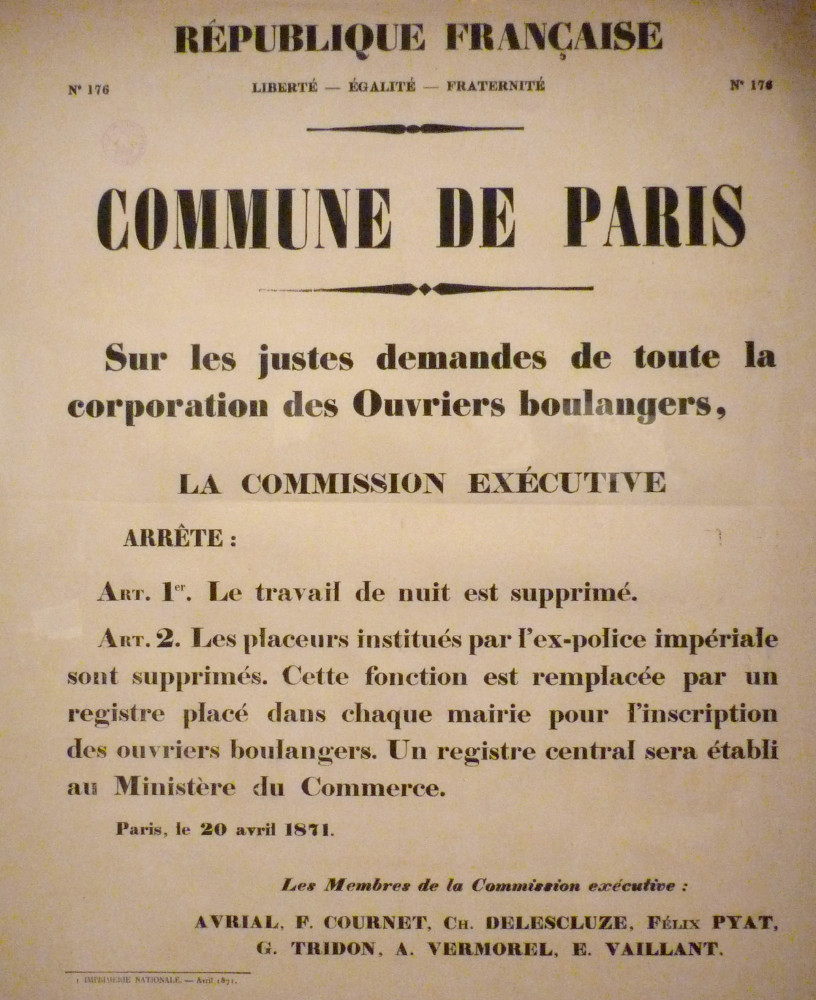

Ceci est le premier article d’une série de trois consacrés à la question du travail de nuit des boulangers, qui fut l’occasion d’un des débats les plus intéressants (à mon goût) à la Commune de Paris. Par anticipation, voyez le décret du 20 avril 1871 sur l’image de couverture (voir les sources en fin d’article).

À Paris, les ouvriers boulangers travaillaient la nuit pour pétrir et fabriquer le pain blanc que l’on pouvait venir acheter tôt le matin et déguster croustillant au petit déjeuner.

C’était un autre pain que celui que l’on fabriquait et consommait dans les campagnes, que l’on pouvait manger longtemps après sa cuisson.

Dans les années 1860, moment où les revendications sur le temps de travail — travailler moins, ce qui voulait en général dire ne travailler que onze heures par jour, pour avoir plus de temps pour vivre, étudier — commencèrent à se poser avec force parmi les ouvriers, le cas des ouvriers boulangers est apparu comme une sorte de paroxysme.

La revendication des ouvriers boulangers sur le temps de travail s’est exprimée sous la forme: « des moyens de travailler le jour ». Eugène Varlin en rend compte pour nous dans Le Travail le 21 novembre 1869:

[…] voilà les ouvriers boulangers qui viennent formuler leurs plaintes et réclamer le concours moral de tous les intéressés, c’est-à-dire non seulement de ceux qui produisent le pain, mais aussi de ceux qui le consomment, pour obtenir une réforme radicale dans les conditions de leur travail.

Il ne s’agit plus cette fois d’une simple question à régler entre patrons et ouvriers, la question est d’intérêt général [c’est moi qui souligne, MA]: il d’agit de l’alimentation publique. Les ouvriers boulangers l’ont compris, et c’est pourquoi ils s’adressent à tout le monde en même temps qu’à leurs patrons.

Que demandent-ils ? Que le travail se fasse le jour au lieu de se faire la nuit. Comme intéressés consommateurs, voyons si quelques difficultés de notre part s’opposent à cette transformation.

Ma foi, cette réforme radicale qui doit bouleverser complètement l’industrie boulangère me paraît se réduire, pour le consommateur à une simple question de pain tendre.

Le pain de chaque jour doit-il être consommé frais, ou peut-on se nourrir de pain rassis ? Il suffit de poser la question pour la résoudre. Nos paysans, qui font eux-mêmes leur pain, ne cuisent que tous les huit jours et cependant ils se portent aussi bien que nous, sinon mieux.

Au point de vue sanitaire, il n’y a pas à en douter, le pain rassis est plus digestif et par conséquent plus hygiénique que le pain tendre. Donc ce ne peut être qu’une question de goût, affaire d’agrément, qui fasse préférer le pain tendre par quelques-uns ; faut-il pour si peu de chose, pour une simple fantaisie, même pour quelques heures de retard, car le consommateur pourra toujours avoir du pain frais vers les midi, forcer de courageux et utiles travailleurs à vivre en dehors de la société ?

Non ! l’opinion publique ne peut pas s’opposer à la réforme demandée par les ouvriers boulangers ; aucun intérêt, aucune nécessité sociale ne les oblige à faire le pain la nuit. Nous appuierons donc leur demande que nous ne trouvons que juste.

Après l’intérêt du consommateur, reste-t-il à examiner celui du maître boulanger.

Y a-t-il quelque nécessité, au point de vue de la production, qui oblige au travail de nuit ? Ici encore, la question est résolue d’avance. Rien n’oblige au travail de nuit et le patron même trouverait de grands avantages à ce qu’il se fasse le jour. Économie de gaz, d’abord, et ensuite la possibilité de veiller à la conduite du travail, ce qui lui est absolument impossible aujourd’hui.

Sans doute, cette transformation entraînera la réforme d’un grand nombre de fournils actuels et certes la salubrité y gagnera ; les ouvriers boulangers réaliseront encore de ce côté une véritable amélioration.

Aujourd’hui la plupart des fournils sont des caves où l’air insuffisant ne pénètre que par un soupirail étroit, où le salpêtre suinte sur les épaules nues de ces travailleurs qui pétrissent notre pain quotidien.

Quand le travail se fera de jour, tous ces fournils obscurs et malsains devront disparaître ; les ouvriers boulangers ne voudront plus y descendre ; il leur faudra, comme aux autres travailleurs, leur part d’air et de lumière naturelle.

Que les ouvriers boulangers poursuivent énergiquement la réalisation des réformes qu’ils proposent, le concours de l’opinion publique ne leur fera pas défaut.

Mais qu’ils n’oublient pas qu’ils auront à vaincre, comme ils l’ont dit fort judicieusement dans leur appel, bien des résistances qui prennent leur source dans la routine et les préjugés ; s’ils veulent arriver sûrement à leur but, il faut, d’abord, qu’ils établissent la solidarité entre eux et puis qu’ils s’unissent par des liens fédératifs aux autres corps de métiers organisés afin de s’assurer le concours matériel et moral de tous les travailleurs.

Le capital est une puissance avec laquelle il ne faut pas s’exposer à engager une lutte à la légère. Que les corporations nouvelles profitent de l’expérience de leurs aînées.

E. Varlin

Le tout premier article du même Eugène Varlin dans La Marseillaise, que je n’ai pas reproduit, est paru dans le premier numéro de ce journal, daté du 19 décembre 1869, et annonçait la création de la chambre syndicale de ces ouvriers, le 16 décembre, et une nouvelle assemblée générale, le 23 décembre,

pour procéder à l’élection des membres de la Chambre syndicale, ainsi que de la Commission de contrôle, et discuter l’adhésion de la corporation à la Fédération des Sociétés ouvrières de Paris.

Au mois de janvier 1870, il a été question que les ouvriers puissent élire les présidents de leurs sociétés de secours mutuels, jusque là nommés par le pouvoir — c’est ce qui a amené la première grève du Creuzot, Monsieur Schneider voulait bien que le président soit élu, à condition que ce soit lui… Encore un article d’Eugène Varlin, dans La Marseillaise datée du 27 janvier 1870, que j’ai publié en son temps, mais dont je reproduis un extrait, consacré « aux exploits des représentants du pouvoir personnel », ici dans la Société de secours mutuels des ouvriers boulangers, qui portait le nom du « saint patron » des boulangers…

Dimanche dernier, la société des ouvriers boulangers, laSaint-Honoré, se réunissait en assemblée générale trimestrielle. Le président avait demandé et obtenu de la préfecture de police un détachement d’une quinzaine de sergents de ville pour maintenir l’ordre à l’intérieur de la salle et à l’entrée.

Pour pénétrer dans la salle des délibérations, les sociétaires ont dû exhiber leur livret et prouver qu’ils étaient en règle pour leurs cotisations ; tous ceux qui étaient arriérés ont dû rester dehors. Trois cents sociétaires environ, sur plus de cinq mille inscrits, ont assisté à la séance.

Pourquoi ces mesures rigoureuses ? Pour quelles raisons ce déploiement de forces ?

Ah ! c’est que depuis quelques mois, les ouvriers boulangers ont essayé de constituer une chambre syndicale à l’effet d’améliorer leurs conditions d’existence. La Saint-Honorén’ayant pas satisfait aux espérances que beaucoup en attendaient, ils ont cherché dans la constitution d’une société dépendante [indépendante?], le moyen de réaliser les réformes que depuis longtemps ils réclament : telles que la suppression des placeurs, véritables parasites qui exploitent en même temps l’ouvrier et le patron ; la suppression du travail de nuit et l’organisation du travail de jour, etc…

Dans les réunions qui eurent lieu à cet effet, certains membres de la Saint-Honoré s’étaient permis quelques critiques à son adresse. Il fallait, par un exemple disciplinaire, empêcher que de pareils méfaits puissent se reproduire.

Deux de ces citoyens, les frères Boutin, faisaient justement partie du conseil de la Saint-Honoré, c’est eux, tout naturellement, qui devaient supporter tout le poids de la fureur du président.

Dès que l’ordre du jour appelle cette question, M. le président, le docteur Huguet, fait un réquisitoire fulminant contre eux et contre la chambre syndicale, et demande à l’assemblée leur révocation immédiate.

M. Boutin aîné prend la parole et est chaleureusement applaudi ; plusieurs sociétaires demandent aussi la parole pour le défendre, mais le président, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, leur refuse la parole et en fait jeter brutalement un à la porte par les sergents de ville. Puis, sous le coup de cette intimidation, met brusquement la proposition de révocation aux voix par assis et levé. Un certain nombre de sociétaires se lèvent sans trop comprendre le vote, et la révocation est proclamée à l’unanimité sans qu’il soit procédé à la contre-épreuve. Plusieurs sociétaires protestent contre le vote ; on les menace d’expulsion par la force.

Est-ce assez outrageant ? Comment les ouvriers boulangers qui par leurs cotisations, alimentent la caisse destinée à soutenir ceux d’entre eux que la maladie, les infirmités, la vieillesse peuvent frapper, comment, dis-je, ces sociétaires prévoyants supportent-ils de pareilles indignités ? La dictature appuyée par les bandes policières.

Ouvriers boulangers ! sociétaires de la Saint-Honoré ! que ceux d’entre vous qui se sont sentis frémir à la vue de ces actes arbitraires ; que tous ceux qui se sentent dans le cœur un peu de dignité humaine, que ceux-là entreprennent énergiquement la campagne que j’ai proposée la semaine dernière [numéro daté du 20 janvier] dans la Marseillaise pour la suppression des présidents officiels. Pas d’hésitation, pas de timidité, il y va de votre dignité ; il faut secouer au plus vite cette servitude dégradante.

Dans cet article, nous voyons apparaître quelques éléments nouveaux:

- outre la revendication sur la suppression du travail de nuit, celle de la suppression des placeurs,

- les noms de deux ouvriers boulangers, membres du conseil, les frères Boutin

dont il sera question dans l’article suivant. Mais en attendant, sachez déjà que « Boutin aîné », qui s’appelait Constant Boutin, devait être, un an plus tard, signataire d’une pétition adressée à la Commune de Paris, avec d’autres, dont Adolphe Tabouret, que nous avons déjà rencontré. Adolphe Tabouret appelait les ouvriers boulangers à se réunir, dans La Marseillaise datée du 1er avril,

Notre droit indéniable est de travailler, de pouvoir vivre en travaillant ; c’est aussi notre droit de vivre le jour comme les autres travailleurs.

Le travail de nuit est antinaturel ; nous devons donc revendiquer nos droits, avec la fermeté que donne la conscience, avec une persévérance qui ne se démente jamais ; si nous agissions autrement, nous mériterions le sort que nous subissons.

Et encore dans celle datée du 17 avril,

Pourquoi l’ouvrier boulanger, qui prépare l’aliment le plus nécessaire, ne recevrait-il pas, en échange de ses services, l’instruction sans laquelle l’homme reste à l’état de brute ? À quoi devons-nous notre infériorité actuelle en regard des autres ouvriers, sinon à ce détestable travail de nuit que nous n’osons abolir.

Grâce à cette absurde coutume, l’ouvrier boulanger n’a plus ni famille, ni femme, ni enfant, ni frère, ni ami ; il n’est plus qu’un automate livré à un labeur qui anéantit peu à peu son intelligence.

Dans la Marseillaise datée du 5 avril 1870, nous avions vu que Leo Frankel avait participé à cette réunion et avait invité ces ouvriers

à faire cause commune avec la Fédération et l’Internationale.

J’en dirai plus sur Adolphe Tabouret aussi dans le prochain article.

*

Ce sera plus visible dans l’article suivant, mais ça l’est déjà dans celui-ci, j’ai bénéficié pour cette série d’article de l’aide et du soutien amical de Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, qui est, outre boulanger, pâtissier et compagnon du Devoir, le « moteur » du site du Centre de recherche et d’étude de la boulangerie et de ses compagnonnages, et qui m’a gentiment envoyé l’image que j’ai utilisée en couverture de cet article.