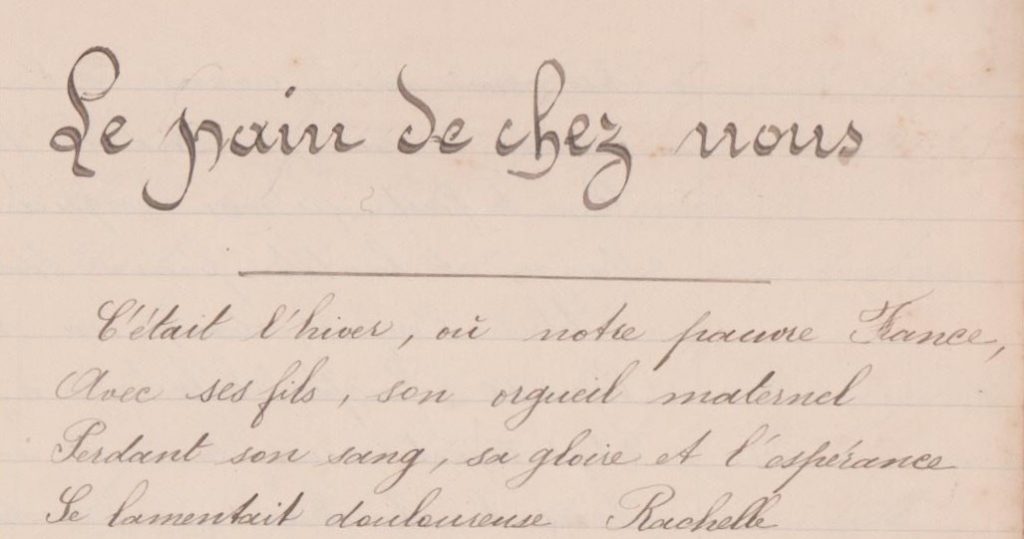

« Le Pain de chez nous », début du poème manuscrit.

Dans le même cahier de la fin ou du début du XXe siècle, d’où nous avons publié le poème Je serai boulanger, se trouve un plus long texte en vers intitulé Le Pain de chez nous.

Il raconte l’histoire d’un soldat Breton, réfugié en Suisse après la défaite de l’armée de l’Est en Haute-Saône, contre les Prussiens, le 1er février 1871. Malade, déprimé, il se laissait mourir quand son père vint le voir. C’est en lui donnant une bouchée du pain noir fait par sa mère, qu’il repense à sa Bretagne et reprend courage…

Ce poème n’est pas signé mais nous en avons retrouvé la version originelle et l’auteur. Cette première version est l’œuvre du comte de Coupigny. Elle a été publiée en 1882 avec d’autres poésies, à la suite de : Souvenir du pèlerinage de pénitence à Jérusalem, par le Comte de Coupigny de Louverval, chevalier de l’Ordre Pontifical de Saint-Sylvestre ; Cambrai, imprimerie Vve Carion et Cie (p. 149-152). On peut la lire sur le site Gallica de la BnF. Nous la donnons à la suite de celle du cahier.

La comparaison entre les deux versions est instructive : celle du cahier d’écolier est purement laïque, elle ne présente aucune connotation catholique et il est possible qu’elle ait été dictée à l’élève par un instituteur public, tandis que la version d’origine est d’inspiration chrétienne et sert de base à une comparaison avec le pain divin, le corps du Christ.

Il semble que ce poème ait connu un certain succès et qu’il ait inspiré des productions similaires sous la IIIe République. Il exaltait le patriotisme, l’attachement à la terre française, la Bretagne chrétienne, réserve de soldats courageux et dévoués. On en trouve des occurrences dans toutes sortes de publications catholiques jusqu’en 1914, souvent réduites au seul titre du poème, « Le pain de chez nous », comme s’il s’agissait d’une expression devenue courante et dont on connaissait la source.

Il a même donné son titre à un roman de Marguerite d’Escola publié en 1911, qui raconte les tribulations d’un petit paysan pyrénéen parti courir le monde, et qui revient au pays natal, bien heureux d’y retrouver « le pain de chez nous ».

Au-delà du contexte particulier qui l’a inspiré, la défaite de 1870, ce poème conserve son actualité, car tous ceux qui ont longtemps vécu en Afrique ou en Asie, où le pain est façonné d’une autre façon, éprouvent un indicible plaisir à sentir le parfum, croquer la croûte et savourer la mie du « pain de chez nous »…

Voici la version du cahier manuscrit, que nous avons artificiellement présentée en quatrains.

Soldat à l’hôpital, gravure de La Semaine des enfants, 6 avril 1861.

LE PAIN DE CHEZ NOUS

C’était l’hiver, où notre pauvre France,

Avec ses fils, son orgueil maternel,

Perdant son sang, sa gloire et l’espérance,

Se lamentait, douloureuse Rachel.

Or, à Genève, un Breton, immobile,

Mourait sur un lit d’hôpital ;

Rien n’agitait son âme, lac tranquille,

Que le regret de son pays natal.

C’est qu’il pensait à sa chère Bretagne,

A son vieux père, à sa mère, à ses sœurs,

A ses brebis, à la verte campagne

Où, jeune enfant, il a cueilli des fleurs.

Un camarade écrivit à son père

Et [le] vieillard, au plus cher des enfants,

Voulant porter les baisers de sa mère,

Partit malgré ses soixante et dix ans.

Loin est Genève et long fut le voyage ;

Mais combien fort est l’amour paternel ;

Il put enfin baiser ce doux visage

Pâle et déjà glacé d’un froid mortel.

« Fils bien-aimé, reviens à l’existence !

Pour te guérir j’ai de l’or, lui dit-il,

Il ne te faut qu’une exquise substance,

Mange et bientôt finira ton exil. »

Alors l’enfant, dans un triste sourire,

Répondit : « Mon père, hélas, je n’ai plus faim

Et le dégoût, cause de mon martyr,

Dans le tombeau me couchera demain. »

Le vieux Breton, à ces accents devine

Que tout espoir pour son fils est perdu,

Son cœur se brise et sa tête s’incline…

« Mon fils se meurt ! » se dit-il, éperdu.

Mais tout à coup, ô sublime pensée,

De son amour noble inspiration,

De son bissac d’une main empressée

Il tire un pain avec émotion.

« Mange, mon fils, c’est le pain que ta mère

Avait pétri le jour de mon départ. »

« Père, j’ai faim, répond le militaire,

Donnez-le-moi, donnez-le sans retard ! »

Et tout joyeux il présente à sa bouche

Le pain grossier qui lui paraît si doux,

En murmurant ce mot simple et qui touche :

« Comme c’est bon ! c’est le pain de chez nous. »

Il est sauvé : sur sa joue une larme,

Chaste rosée, a coulé de ses yeux.

il est sauvé ! n’est-il pas sous le charme

De la maison, ce nid délicieux ?

Ah ! ce pain noir, à la fois lui rappelle

Ce qu’il aimait d’un vif et tendre amour,

Le vieux clocher, sa Bretagne si belle,

Sa mère, hélas, attendant son retour.

Avec son père il put vers son village

S’acheminer bientôt grâce à ce pain

Par qui avait sur son visage

Fait resplendir sa lumière soudain.

Durant la route il disait à son père :

« A la maison, bientôt, comme c’est doux,

Je pourrai donc chaque jour, je l’espère

Manger ce pain ; c’est le pain de chez nous. »

Le retour du conscrit, gravure du Magasin pittoresque de mai 1851.

Voici à présent la version d’origine, dont le style est plus recherché, mais plus emphatique aussi :

C’était en février de l’année effrayante,

La Franche déchirée, épuisée, haletante,

Comme un blessé qui rend son suprême soupir,

Dans un dernier sanglot achevait de mourir.

Sur les sentiers neigeux la malheureuse armée

Qu’en un honteux traité l’on avait oubliée

Allait, semant au loin dans ce long champ de deuil

Quelque pauvre soldat comme en un blanc cercueil ;

Puis, quand elle eut gagné la Suisse hospitalière,

Lorsque, mourante, elle eut dépassé la frontière,

Ces robustes enfants, brisés par tant de maux,

S’en allient expirer au fond des hôpitaux.

… Un mobile breton, enfant de la bruyère,

Triste, sur son grabat, se mourait de misère :

Il avait au pays, là-bas, laissé son cœur ;

Son père, vieux chouan, sa mère et puis sa sœur,

Puis deux frères aînés qui, pour servir la France,

Etaient aussi partis… C’était là sa souffrance,

Et cela le tuait… Dans un dernier désir

Il avait dit un jour : « Sœur, avant de mourir,

Je voudrais voir mon père… ! » Et la sœur infirmière

Avait écrit ses vœux à la pauvre chaumière.

…Et la lettre arriva… presque comme un bienfait,

Car dans l’humble logis tous les soirs on pleurait :

L’enfant était mourant, mais il pouvait renaître.

Au village, en Bretagne, il reviendrait peut-être,

Comme les deux aînés qui, sauvés du trépas,

Un jour étaient venus se jeter dans leurs bras !

Et dans un coin obscur de l’armoire de chêne,

Le père avait tiré d’une bourse de laine

Quelques vieux louis d’or, qu’en des jours de bonheur,

Il avait enfermés pour les jours de malheur.

Puis il était parti… sans songer que la route

Etait longue, et qu’au bout… mais non, l’horrible doute

N’avait point effleuré son cœur ; et, plein d’espoir,

Il arrive : « Mon fils, mon fils, je veux le voir… ! »

A l’hospice il accourt… mais, ô douleur amère,

L’enfant râlait déjà… « Mon fils, c’est moi ! – Mon père !

Ah ! je le savais bien, que vous alliez venir ;

Mon père, votre main… merci… je puis mourir !…

-Non, tu ne mourras pas : tiens, vois, ma bourse est pleine,

Tu sais bien, le trésor de l’armoire en chêne…

J’ai tout pris… nous allons te nourrir comme un roi,

Te bien loger… toujours je serai près de toi,

Je saurai t’arracher à la mort !… – Non, mon père,

Je ne puis pas guérir, quittez cette chimère,

Car je ne mange plus, je n’ai plus jamais faim ! »

… Et le père pleurait… tout à coup sous sa main,

Comme un dernier secours que son ange lui garde,

Il sent un objet dur…, il le prend, le regarde :

C’est un gros pain de seigle, un pain noir qu’au logis

Il a pris en partant… « Tiens, dit-il à son fils,

Ta mère l’a pétri ! – Ma Mère, oh ! que je voie

Le bon pain qu’au pays je mangeais avec joie. »

Il le prend, le retourne, avide et tout tremblant :

C’est bien lui, le voilà ! tout à coup, haletant,

Il le porte à sa bouche et, muet, le dévore ;

D’un flot de sang vermeil sa lèvre se colore ;

« Oh ! père, que c’est bon ! c’est du pain de chez nous. »

L’enfant était sauvé ; vers la douce bruyère

Il revint tout joyeux, puis, embrassant sa mère :

« Oh ! mère, lui dit-il, ils seraient sauvés tous,

S’ils mangeaient, comme moi, du bon pain de chez nous. »

Le poème se poursuit avec une lecture chrétienne de cet épisode, et le rappel que le pain est un aliment matériel mais aussi spirituel puisque c’est aussi le corps du christ qui sauve les âmes :

« Chrétiens, il est au ciel, notre belle patrie,

Un pain que Dieu nous garde et qui nous rend la vie :

Ce pain, c’est le froment broyé pour les élus,

C’est le divin remède, et ce pain c’est Jésus ! » (etc.)

Page de titre du Souvenir du pèlerinage de pénitence à Jérusalem, par le comte de Coupigny (1882).