Les relations entre aspirants et compagnons

Il semblerait qu’il n’y ait jamais eu de ségrégation entre les compagnons et les aspirants boulangers, contrairement à certains compagnonnages tels les charpentiers et les menuisiers du Devoir, et d’autres encore, ségrégation qui fut bien souvent à l’origine des scissions tout au long du XIXe siècle.

Nous ne connaissons, à ce jour, qu’une seule rébellion d’aspirants qui se trouve dans livre de punitions de la Cayenne de Bordeaux. Il nous informe que le 20 décembre 1841, Bordelais l’Aimable a été exclu à vie de la Cayenne de Bordeaux «pour s’être révolté avec les aspirants et divulguer des mots secrets.» Nous ne connaissons rien de plus à propos de cette affaire.

Il est à noter qu’à la création de l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir, il était encore question dans certains corps d’état que les aspirants et les stagiaires ne prennent pas leur repas à la même table que les compagnons.

En revanche, l’ensemble des aspirants de l’Association Ouvriere des Compagnons du Devoir participent avec les compagnons à la Chaîne d’Alliance, formant un cercle, main dans la main, bras croisés sur la poitrine, autour de la mère, contrairement à l’Union compagnonnique qui, elle, y fait participer ses aspirants d’une façon différente, en les plaçant au centre de la chaîne, au côté de la mère. Cette cérémonie a lieu lors de chaque fête corporative (Saint- Honoré, Saint-Joseph, Saint-Crépin, etc.), rituellement vers minuit, mais, en pratique, souvent plus tôt, lors du bal, avant que trop de compagnons et aspirants n’aient rejoint leur foyer.

Aspirants et règlements

Dans l’un des plus beaux règlement des compagnons boulangers du Devoir arrivés jusqu’à nous, celui de la Cayenne de Troyes, daté du 19 juin 1862, nous trouvons ceci :

Art. 18 Tout compagnon qui tutoiera un aspirant ou un participant à la société, sera à l’amende d’une bouteille de vin.

Art. 19 Tout aspirant qui tutoiera un compagnon ou un participant à la société, sera à l’amende d’une bouteille de vin.

Art. 26 Tout compagnon ou aspirant qui sera requis par la société pour une conduite, y viendrait sans chapeau, sera à l’amende d’une bouteille de vin, et s’il y manque à trois francs au profit des malheureux.

Art. 32 Tout aspirants ou participant à la société qui se permettrait de toucher les cannes des compagnons (excepté par le bout) seront à l’amende de 50 centimes pour les aspirants et d’une bouteille de vin pour les participants.

Quelques commentaires :

Art. 18 et 19 : C’est à partir de son adhésion à l’A.O.C.D.D. que les aspirants tutoieront les compagnons et vice-versa. La pratique du vouvoiement est toujours un usage à l’Union Compagnonnique.

Art. 20 : Nous observons que les aspirants ont leur place dans certains rites, dans ce cas la conduite, mais aussi dans celui du Devoir, les aspirants formant un cercle à l’extérieur de celui des compagnons.

Art. 32 : Cet article a perduré dans la tradition orale ; ainsi, lors de mon tour de France, certains d’entre nous disaient que cela portait malheur de toucher à la canne d’un compagnon… Les forces maléfiques avaient remplacé la bouteille de vin !

La chanson d’un aspirant provoque une scission à Bordeaux

Cependant, certains conflits pouvaient se produire localement, conflits pouvant aller jusqu’aux coups… Voici, telle qu’elle est relatée par une circulaire adressée aux cayennes du tour de France par la chambre administrative de Paris, une affaire qui eut lieu en 1867 :

« Les compagnons boulangers de Bordeaux quittèrent leur mère Madame Mousseau, domiciliée 13, rue Dauphine, le 4 mai 1867, pour aller chez Madame Pécoup, épouse d’Agenais Franc Cœur, C.B.D.D., 12, rue de la Vieille-Tour, immeuble qu’Agenais Franc Cœur loue 2000 francs et dans lequel il a dépensé 4000 francs pour l’agencement et le mobilier, afin que l’installation fût parfaite.

Le 13 juin suivant, l’on pendit la crémaillère, à la suite du banquet qui était libre, c’est-à-dire composé de compagnons, d’aspirants et d’indépendants, tous ouvriers boulangers, lesquels mangèrent copieusement et burent encore mieux, le tout agrémenté de chants compagnonniques et autres par les compagnons.

Des aspirants et des indépendants ne sachant aucune chanson compagnonnique crurent bon de chanter des chansons de table (profanes), malgré cela fort honnêtes et correctes, l’exemple leur ayant été donné par les compagnons. Le rouleur Bigourdan la Justice, interrompit vivement le chanteur, en lui disant que chez la mère l’on ne chantait que des chansons compagnonniques. Les deux autres compagnons en place, le premier en ville et le second en ville, se rangèrent à son avis. Toute la galerie protesta contre cette manière d’agir. Ce que voyant, les trois compagnons en place appelèrent en chambre l’aspirant, le chanteur ou celui qui réclamait au nom du droit, et le rouèrent de coups de cannes. Aux cris de la victime, l’on monta et on le délivra des mains de ces trois furieux. Il y eut un brouhaha du diable occasionné par la conduite indigne de ces trois hommes, la mère fut grossièrement insultée par le rouleur, enfin le père Agenais Franc Cœur arriva, mit le holà tant bien que mal, fit cesser le désordre, et vu cette effervescence, remercia la société, ce qui ne devait se faire qu’en assemblée générale.

Le surlendemain, sans organiser d’assemblée, après avoir levé l’acquit de la société auprès du père, les hommes en place partirent en laissant leurs dettes particulières et firent le déménagement des affaires appartenant à la société, sans que le père ou d’ autres membres présents de la société s’y opposent, ce qui peut se comprendre. Ayant gardé quelques jours dans une chambre ces affaires, et ne trouvant pas d’asile, car une société de compagnons boulangers de trois ou cinq membres ne pouvait inspirer grande confiance, ils retournèrent chez la mère Mousseau, établissement qui laissait à désirer sur tous les rapports, d’où le changement de mère.

Ces perturbateurs avisèrent alors l’autorité supérieure de Bordeaux que le siège de la société était de nouveau dans cette maison. Ces têtes volcanisées, sachant qu’elles n’auraient pas pour adhérents la masse des compagnons et encore moins les aspirants, s’appuyèrent sur des hommes n’ayant jamais malheureusement brillé par leur désintéressement envers la société et dont quelques-uns sont d’une moralité très douteuse, car dans le nombre il y en a qui ont été expulsés de la société, faits renégats, chassés à vie, d’autres sont des brouillons et n’ aiment que la discorde, est-ce pour servir leurs intérêts privés, nous ne savons. Et ce qui paraît incroyable bien que réel cependant, c’est qu’il y en a un exerçant la même profession que Pécoup, lequel tient un établissement de traiteur en pleine prospérité, soit jalousie, soit haine, il fait cause commune avec ces hommes qu’il méprise peut-être au fond du cœur, et tout cela à cause du père Pécoup, dont ils verraient tant avec plaisir la déconfiture et la ruine.

Vingt compagnons boulangers sont signataires des courriers envoyés de chez la mère Mousseau, mais il est à douter que tous ces compagnons soient consentants, car toutes les signatures sont de la même main, ce qui est une preuve de leur peu d’autorité, il ne leur est donc accordé qu’une créance douteuse enfin jugée par la chambre directrice de Paris, que les plus fautifs sont les trois compagnons en place, et les anciens meneurs des dernières discordes qui ont cessé en 1856. (Discordes qui avaient abouti à la fondation d’une seconde cayenne, l’Union fraternelle.)

Les anciens compagnons retirés, soit établis, soit actifs, membres de la société en règle, émus des faits qui s’étaient passés, se réunirent plusieurs fois chez Pecoup, nommèrent une délégation de trois compagnons établis qui convoqua une assemblée générale, laquelle eut lieu le samedi 20 juillet. Les trois compagnons en place qui étaient chez Mousseau s’y rendirent, l’on ne put rien obtenir d’eux. Ils refusèrent catégoriquement de rendre les affaires appartenant à la société et, se retirant, dirent qu’ils savaient ce qu’ils avaient à faire, la prudence servant de guide à cette assemblée fit qu’il n’y eut aucun trouble. Alors les soixante-quatre compagnons présents à cette assemblée décidèrent de s’en remettre à la chambre administrative de Paris.»

La chambre administrative de Paris prit les décisions qui s’imposèrent :

« De notre côté, nous fîmes des démarches en conséquence et une enquête très sérieuse auprès de tiers, enfin par assemblée générale du 22 août dernier tenue en notre chambre, il fut décidé que l’on écrirait aux deux parties, ce qui eut lieu le 25 du dit, que si la 4e cayenne n’était pas rentrée dans l’ordre le 8 septembre, que la chambre de Bordeaux serait mise en sommeil en interdit, le 24 août. Les compagnons de chez Pécoup, désirant bien faire, avaient commandé les corps d’états et tous les compagnons à une assemblée générale pour le dit jour. Les compagnons de chez Mousseau ne s’y rendirent pas. Les corps d’états voulurent bien se rendre chez eux, mais ce fut en vain, ce dont nous les remercions sincèrement ainsi que de leurs bons offices. Il se commit à cette assemblée une faute excessivement grave, l’on fit renégats cinq compagnons du parti opposé, ce qui est contre le règlement, punition que nous annulons et déclarons non avenue, la loi étant violée, le règlement est textuel et positif a ce sujet : aucune cayenne ne peut chasser un compagnon à vie, la cause devant être portée et soumise à la chambre administrative (art. 21 du règlement général du tour de France).

Ainsi, chers frères, la majorité, les compagnons de chez Pécoup, n’ont pas voulu se mettre en contact avec les anciens sur lesquels les trois jeunes se sont appuyés, et faire mère commune chez Mousseau, quant aux anciens de chez Mousseau qui sont en partie d’un âge mûr, au lieu de donner de bons conseils à ces trois ou cinq jeunes gens en les faisant rentrer dans le Devoir, eux les anciens meneurs de la dernière discorde, ont manqué de pudeur et de tact en ne se tenant pas à l’écart, vu leur passé, et l’on dit même que les compagnons de chez Mousseau ont averti l’autorité qu’il se tenait des réunions illicites chez Pécoup, enfin l’on fait le mal pour le plaisir de le faire, tout en invoquant le beau Devoir, le saint Compagnonnage, ses immortels principes qu’ils fuient, qui ne commandent que le bien, que le beau, toujours la justice, l’honneur, toujours la sainte fraternité. Pourquoi Bordeaux n’agit-elle

pas comme ses sœurs les 22 cayennes ? Pourquoi la discorde est-elle à l’ordre du jour dans son sein ? Pourquoi le règlement est-il une lettre morte dans la 4e cayenne ? Pourquoi y est on jaloux, mesquin, petit ? La réponse est navrante, elle se trouve dans ce qui précède, car l’on permet à quelques compagnons de faire certains écarts, de se mettre au-dessus de la société, et de la troubler impunément. Avis au tour de France : ici nous faisons tous nos efforts pour nous créer des alliances, et eux faisant tout le contraire, se déchirent entre eux.

C’est la mort dans l’âme et avec une douleur poignante que nous accomplissons ce pénible Devoir. La cayenne administrative n’ayant jamais mis de chambre en sommeil, espère que c’est la première et dernière fois que pareille punition sera infligée, mais il faut couper le mal dans sa racine. Aux grands maux les grands remèdes, il faut cesser toutes relations avec ces compagnons de nom qui ne se montrent pas dignes du beau titre de frère, il faut les laisser dans l’isolement livrés à eux-mêmes tout en faisant des vœux pour que le maître les inspire. Espérons donc qu’ils reviendront à nous, animés de meilleurs sentiments, nous avons tant souffert de leur dernière division, qui a duré quelques années, il s’est dépensé tant d’argent inutilement qui aurait servi à soulager bon nombre de frères malheureux, qu’il est urgent d’en finir au plus tôt dans l’intérêt de la société et du beau Compagnonnage.»

Voici un extrait des différents articles du règlement général du tour de France violés en cette triste affaire de Bordeaux, depuis la sortie de chez la mère Mousseau :

1° Être sorti de chez la mère Mousseau sans faire signer l’acquit par trois corps d’état de notre reconnaissance (article 208) ;

2° N’avoir point passé de sous seings avec le père Pécoup, lesquels devaient être visés par les trois corps d’état de notre reconnaissance (article 207) ;

3° Manque de respect à la mère Pécoup par le rouleur Bigourdan la Justice (article 202) ;

4° Manque de respect envers la société et le père Pécoup par les trois compagnons en place (articles 202 et 312) ;

5° Voies de faits envers un aspirant par les trois compagnons en place (article 166) ;

6° Guet-apens contre un aspirant par les trois compagnons en place (article 312) ;

7° Comme compagnon, le père et frère Agenais Franc-coeur ne pouvait remercier, l’article 208 ayant été éludé ;

8° Déménagement des affaires de la société par les compagnons en place sans commander d’assemblée générale (article 199, qu’on peut reporter à l’article 312 et invoquer)

9° Rébellion ouverte des trois compagnons en place envers la société (assemblée générale du 20 juillet dernier, tenue à Bordeaux, en refu- sant de rendre les affaires appartenant à la société, suivant les vœux de la majorité, article 21 et 312 qu’on peut invoquer).»

L’affaire de Bordeaux, en 1867, fait état d’une situation qui ne fut pourtant pas la seule en son genre. Il y eut d’autres cas de change- ment de mère et de déménagement des archives, à la suite de la décision impulsive et rapide de deux ou trois compagnons incontrôlables. Cela laisse à penser qu’il régnait jadis une certaine anarchie dans les cayennes des compagnons boulangers du Devoir. Nous pouvons voir aussi que Bordeaux n’en était pas à sa première incartade, car il est question dans ce rapport très détaillé de la mise en place de deux cayennes de compagnons boulangers du Devoir dans cette ville, en 1856, suite à un désac- cord, sur lequel malheureusement je n’ai pas d’éléments plus précis.

Une fois de plus la 4e cayenne se faisait remarquer sur le tour de France… Ce n’était pas la première fois et ce ne sera pas la dernière, loin de là !

L’adoption des apprentis formés en C.F.A.

Depuis peu, une nouvelle règle a été mise en place : l’adoption des apprentis des C.F.A. des compagnons du Devoir (A.O.C.D.D.), in- ternes et externes, sans que ceux-ci passent par l’état d’itinérant stagiaire. C’est un changement très important. En effet, de 1948 à 2000, il était obligatoire de passer par l’état de stagiaire et de vivre au moins deux ou trois mois en communauté au sein d’une maison des compagnons du Devoir avant d’être adopté aspirant boulanger ou pâtissier du Devoir par les membres de cette même communauté. Une exception est faite pour les boulangers itinérants travaillant en campagne éloignée de leur cayenne la plus proche, et logés par leurs employeurs, mais il leur était cependant demandé d’être présents à un maximum de réunions mensuelles de la cayenne.

La nouvelle pratique d’adoption des apprentis de C.F.A. constitue un changement très important, car désormais un jeune apprenti, logeant dans son foyer familial, peut devenir membre à part entière de l’A.O.C.D.D. sans que celui-ci ait fait ses preuves professionnelles et morales au sein de la communauté qui l’adopte. Cette réforme a été mise en place pour pallier les difficultés de recrutement et pour combler le manque d’effectifs sur le tour de France.

En 2010, la cérémonie d’adoption est reformée et une partie est désormais ouverte aux parents, amis, et employeurs. La Société des compagnons boulangers et pâtissiers restés fidèles au Devoir ne formant pas d’apprenti, l’état de stagiaire appelé jeune reste antérieur à l’état d’aspirant.

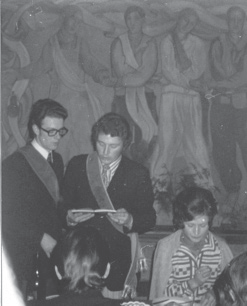

Pierre Jourdan, aspirant pâtissier du Devoir dit Lyonnais, chantant un chant compagnonique lors du banquet suivant son adoption à Strasbourg en 1974.

Extrait du livre « Le Pain des Compagnons » L’histoire des compagnons boulangers et pâtissiers

Laurent Bourcier, Picard la Fidélité, C.P.R.F.A.D.