DEUXIÈME PARTIE :

LE BOULANGER, ENTRE GALANTERIE ET DÉBAUCHE

LA TENUE INDÉCENTE DES OUVRIERS BOULANGERS

En 1863, Pierre Vinçard (1820-1882), consacrant au secteur de l’alimentation l’une de ses monographies de la série « Les ouvriers de Paris », décrit en ces termes la tenue du garçon boulanger :

« La nature du labeur de cet ouvrier, l’originalité de son caractère, l’excentricité de son costume, tout le distingue des nombreux types dont se compose la grande famille des travailleurs parisiens. (…) Son visage blême et souffreteux, son corps amaigri, ses jambes nues, les savates qu’il a aux pieds attirent tout d’abord l’attention. Il rappelle l’ancienne ordonnance de 1579 qui exigeait de chaque ouvrier boulanger qu’il fût continuellement en chemise, en caleçon, sans haut-de-chausses et en bonnet » pour se trouver « toujours en état de travailler » ; car ses vêtements de travail se composent encore aujourd’hui d’un mauvais pantalon, d’une jaquette blanchâtre et d’une calotte noire qui lui sert de coiffure. »

Ouvriers boulangers au début du XXe siècle : en savates, torse nu, avec une toile couvrant le bas du corps.

Vinçard ne décrivait là que la tenue de l’ouvrier boulanger sorti du fournil. Pour excentrique qu’elle fût, elle l’était bien plus encore dans le fournil puisque depuis le Moyen Age jusqu’au début du XXe siècle, voire plus tard encore, cette tenue était réduite à une sorte de pagne de toile ou de jupe grossièrement liée autour de la taille. C’était le vêtement le plus simple qui lui permettait de supporter la chaleur du four et qui préservait tout juste sa pudeur, laquelle ne craignait guère les regards féminins puisque seuls les hommes travaillaient au fournil ensemble. Au demeurant, jadis, d’autres métiers exposés à une vive chaleur ont connu une tenue analogue (l’Encyclopédie Diderot, au XVIIIe siècle, nous montre par exemple celle des hongroyeurs ou fabricants de cuir de Hongrie, qui plongeaient les cuirs dans des bains de suif en fusion).

Un boulanger au XVe siècle. Il ne porte qu’une chemise devant son four.

Nous verrons plus loin, à propos des lapsus, que cette semi-nudité a inspiré une historiette gauloise au conteur Béroalde de Verville, en 1616.

Elle a aussi donné l’occasion en 1910 au dessinateur Ricardo Florès de suggérer que la semi-nudité des ouvriers boulangers les incitait à se montrer empressés auprès de leur patronne pendant que son mari effectuait sa période d’exercices militaires…

Dessin de Ricardo Florès (1878-1918) publié dans L’Assiette au beurre du 1er mai 1910 consacré aux Mitrons : « LE PATRON FAIT SES 28 JOURS – Voyez-vous, la patronne, on a un petit costume qui ne permet guère de cacher nos sentiments. »

LA DÉBAUCHE DES OUVRIERS BOULANGERS

Reprenant les observations de Ramazzini (1) sur les maladies des artisans, le Dr Philibert Patissier publia en 1822 son Traité des maladies des artisans et de celles qui résultent de diverses professions. Il fit le constat, p. 195, que « la plupart des garçons boulangers sont pâles, maigres et d’une faible santé (…). Ils sont souvent atteints (…) de maladies vénériennes ». Quant aux pâtissiers, il relevait que « ces artisans sont moins débauchés que les boulangers ».

Des ouvriers débauchés et intempérants, tel est aussi le portrait qu’en dressent S. Furnari et A. Chevalier, collaborateurs du Dr Beaude qui publia en 1849 son Dictionnaire de médecine usuelle à l’usage des gens du monde :

« Ils sont presque tous pâles, maigres et d’une très faible santé, et tout cela par défaut de sommeil, par le travail forcé des nuits et toujours dans un air étouffant et malsain » (…) Et ils ajoutaient : « enfin, par les excès auxquels ils se livrent dans la journée, qu’ils devraient consacrer au repos ».

« Les ouvriers boulangers ne sont pas sobres ; ils ne suivent aucun régime, se nourrissent mal, bien qu’ils aient de bonne journées, parce qu’il faut qu’ils économisent pour gagner l’argent perdu, se livrant pour la plupart à la boisson, jouant toujours au billard et aux cartes, s’adonnant aux filles publiques et à tous les excès ; ils ne songent pas même à se vêtir, n’ayant généralement sur le corps que leur simple cotte de travail, encore elle est souvent à leurs maîtres, tout leur habillement consiste en de mauvaises savates qu’ils ont aux pieds »., précédant ce qu’en dira Vinçard une vingtaine d’années plus tard.

Déplorant cette situation, ils préconisaient, outre l’assainissement des fournils « que l’ouvrier boulanger se vêtit, se nourrît mieux qu’il le fait, qu’il fût moins intempérant, qu’il changeât son genre de vie dissolue ».

En termes poétiques, Charles Poncy (2) nous le dit aussi dans le troisième couplet de La chanson du boulanger (1850) :

Par le vin, l’amour et les chants

Mes forces sont accrues…

Je prends au jour la clef des champs…

C’est-à-dire des rues.

Me voilà lancé !…

Quand j’ai bien chassé

A la brune, à la blonde,

Je viens au pétrin

Me remettre en train

Pour nourrir tout le monde.

Voici un dernier écho sur le tempérament « coureur de jupons » de l’ouvrier boulanger au XIXe siècle, cette fois sous la plume du romancier Paul de Kock (1793-1871).

Dans un article intitulé « Paris de ma fenêtre », paru dans le Musée des familles de février 1836, et illustré par cette gravure de Gavarni, l’auteur évoque ainsi la scène : « La laitière donne un sourire à un assez beau garçon, en costume très léger, qui s’est arrêté devant elle. C’est le garçon boulanger qui vient de porter du pain aux pratiques de son bourgeois. Vous saurez que le garçon boulanger aime beaucoup à rire et qu’il a ordinairement un faible pour les laitières, qu’il se croit très séduisant, et qu’il fait des calembours (…). Mais l’heure avance : le garçon boulanger reprend son panier plein de pains, et qu’il a déposé près des cruches de la laitière. Il fait à la grosse marchande un de ses sourires les plus séducteurs ; elle lui répond avec gaieté, et puis ils se séparent ; lui, pour porter son pain, elle pour rassembler ses cruches vides. »

- Bernardino Ramazzini (1633-1714) publia en 1700 son Traité des maladies des artisans, considéré comme l’une des premières études sur les maladies professionnelles.

- Charles Poncy, né à Toulon en 1821, mort en 1891, était un ouvrier maçon qui fut célèbre de son temps pour ses poésies et chansons. Encouragé par George Sand, il publia notamment en 1850 La chanson de chaque métier.

LA NUIT TRAVAILLENT LES BOULANGERS… ET LES PROSTITUÉES

Cette propension à la débauche et à la sexualité est aussi rappelée par Steven Kaplan dans La France et son pain, histoire d’une passion ; entretiens avec Jean-Philippe de Tonnac (2010) : « Je vous offre ce couplet lubrique chanté par des générations de boulangers, qui nous rappelle que la panification est symboliquement un acte sexuel, que le pénible métier de boulanger ne laisse guère de temps aux formes canoniques de la sexualité et que le pétrin contient peut-être les vestiges d’autres éléments organiques (humains) que la sueur :

« C’était un garçon boulanger, ohé, ohé

Qui se masturbait dans la farine

Une belle dame vint à passer, ohé, ohé,

Et lui dit vot’ pain sent la pine »

La sexualité n’est pourtant pas sans conséquence pour la santé du boulanger, mais il ne s’agit plus de l’onanisme. Le travail d’un ouvrier était difficilement conciliable avec l’établissement d’une vie familiale. Notoirement, les garçons boulangers fréquentaient les prostituées et ils comptaient parmi les ouvriers les plus souvent sujets à des maladies vénériennes ».

Les boulangers vivent la nuit. Or, la nuit, c’est aussi le monde où sont transgressés les interdits, celui où ceux qui travaillent ont le sentiment d’être différents du reste de la population, avec tout ce que cela comporte de dédain envers elle et de volonté de s’affranchir du carcan des bonnes mœurs.

Il en résulte inévitablement des rencontres, pour le meilleur comme pour le pire…

Ainsi en est-il dans le roman de Francis Carco (1886-1958) : L’homme traqué (1922). Emmanuel Pollaud-Dulian (1), résumant ce roman, écrit qu’il « part de l’observation d’un fait de la vie quotidienne. Chaque nuit, vers quatre heures du matin, les tapineuses venaient jeter des pièces par le soupirail d’une boulangerie à l’angle de la rue Tholozé et de la rue des Abbesses, avant de faire descendre un sac au bout d’une ficelle, dans lequel le boulanger déposait un pain chaud. La première fournée mettait ainsi en contact le monde de la nuit et celui du travail. »

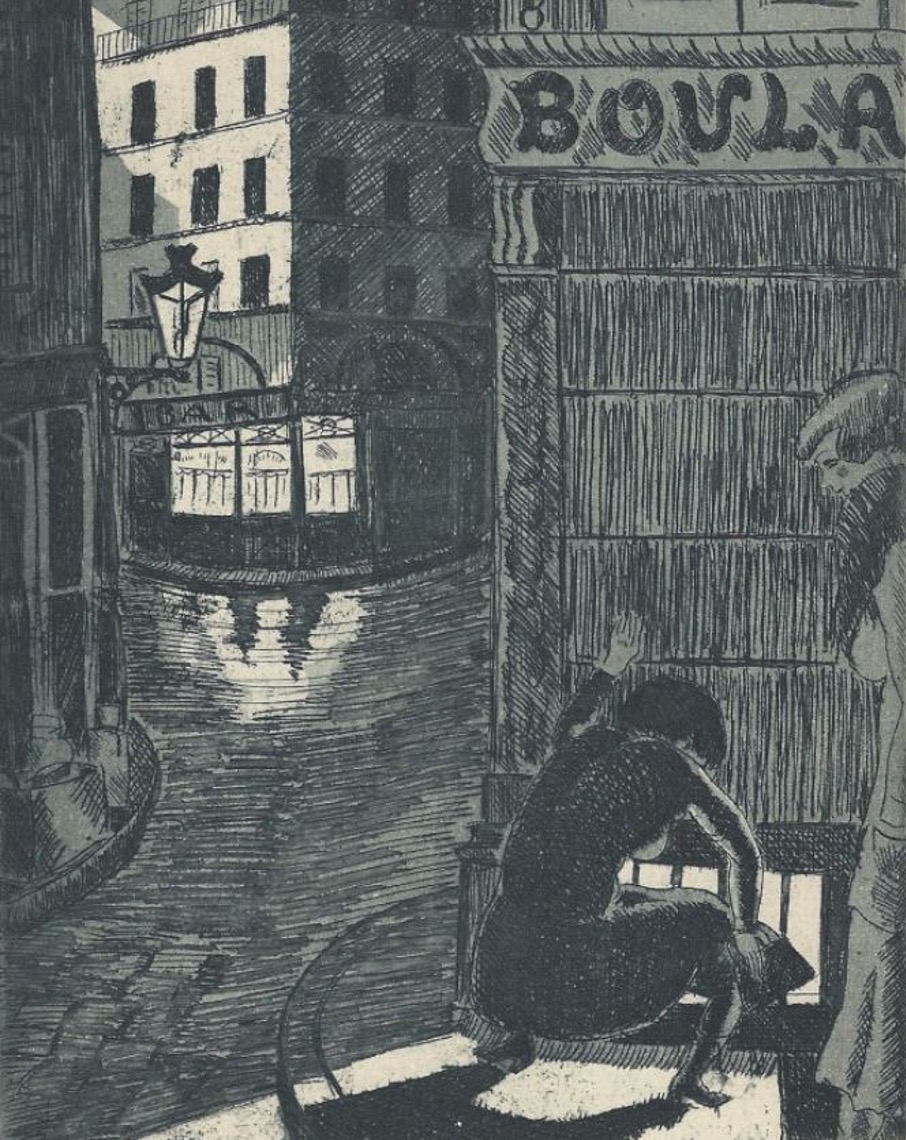

Les prostituées du quartier des Halles à Paris devant le soupirail du boulanger, dans l’attente du pain chaud. Eau-forte de Dignimont illustrant L’homme traqué, dans l’édition de 1925 par Les Arts et le Livre.

Le boulanger Lampieur n’aime pourtant pas les prostituées. Or, Léontine, petite putain des Halles, remarque qu’il n’est pas là. Elle fait ensuite le rapprochement avec l’assassinat d’une concierge. Lampieur l’a tuée pour la voler mais aussi pour « mesurer son audace et mériter de ne pas déchoir, du moins à ses propres yeux. » Lampieur et Léontine se rencontrent, deviennent amants, et une relation trouble s’installe entre eux. Le boulanger, inquiet et rongé par le remords, craint qu’elle ne le dénonce ; la prostituée l’admire autant qu’elle le craint. Il est finalement arrêté par la police.

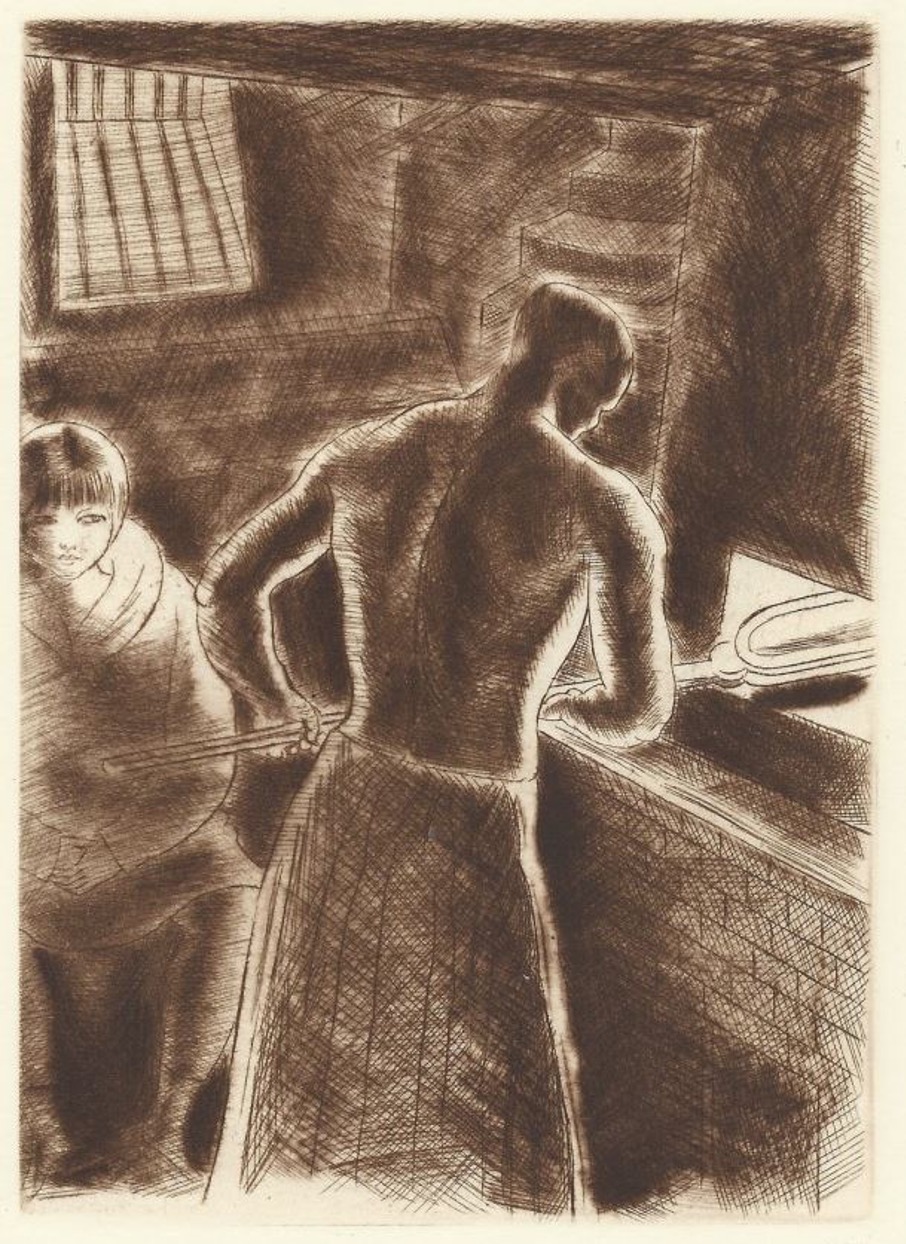

Léontine et Lampieur : eau-forte de Chas Laborde illustrant l’édition de 1929 de L’homme traqué parue à la Librairie des Champs-Elysées.

- Article d’Emmanuel Pollaud-Dulian « La fille des halles » du 9 août 2014 sur le site chaslaborde.com. Chas Laborde était un dessinateur, illustrateur, peintre et reporter (1886-1941).

LES AVENTURES GALANTES DE JEAN-BAPTISTE ÉDOUARD ARNAUD, LIBOURNE LE DÉCIDÉ

J.-B. Arnaud, Libourne le Décidé (1816-1864), a publié en 1859 ses Mémoires d’un Compagnon du Tour de France (1). Témoignage inestimable de la vie aventureuse d’un compagnon boulanger dans les années 1830-1840, son récit fait la part belle aux rencontres féminines.

Il nous explique au début de ses Mémoires, qu’étant à Tours en 1837, sa patronne voulut le marier. Il déclina la proposition : « Le mariage était alors pour moi un labyrinthe dans lequel je n’osais pas m’aventurer. Ce pays inconnu de l’hyménée ne me flattait que très médiocrement » et il ajoute : « La femme fut toujours pour moi l’objet d’une grande admiration ; mais, à l’âge que j’avais alors, il n’y en avait ni d’assez riche, ni d’assez aimable, ni d’assez belle, sur le Tour de France, pour captiver mon cœur et mon esprit d’une indépendance exceptionnelle. ». Il restera donc célibataire toute sa vie. En revanche, il ne se priva pas d’amourettes et d’aventures diverses, parfois avec la femme de ses patrons, souvent avec ses camarades de débauches. En voici trois exemples parmi d’autres.

En novembre 1837, quittant Tours pour Poitiers, il prend place dans une voiture.

« (Le conducteur) descendit de son siège, ouvrit la portière de l’intérieur, et j’allai tenir compagnie à un seul et unique voyageur, que je reconnus, au frôlement de sa robe, pour appartenir à l’ange et au démon. C’était une femme ! Etait-elle jeune ou vieille ; jolie ou laide ? c’est ce que je pus savoir à cause de l’obscurité. J’étais intrigué. Enfin, après quelques instants de silence, je hasardai la conversation d’usage sur la rigueur du temps. (…)

– Madame fait route pour Poitiers, lui demandais-je ?

– Oui, monsieur.

En ce cas, madame, j’aurai le plaisir de passer une partie de la journée avec vous ; car je vais à Poitiers moi aussi, et il sera tard quand nous arriverons.

– J’ai prévu la longueur du voyage, dit mon inconnue en me montrant un cabas rempli de provisions.

– Ah ! ah ! des vivres de campagne.

– C’est une précaution, dit-elle en souriant, que je n’oublie jamais en voyage.

Au son de cette voix un peu rauque, et à ces manières libres, je fus bientôt convaincu que le hasard venait de me faire tomber dans les bras d’une Lorette (2), qui eut le talent de me faire manger la plus grande partie de la faible somme que j’avais pour faire ma route. »

A Château-Renault, en 1839, Arnaud se lie d’amitié avec tous les garçons du bourg, dont un compagnon corroyeur, qui le conduit « au paradis de Mahomet », dans un village des alentours, chez la Mère Suche. C’était un lieu de rendez-vous. Il y rencontre l’amie du corroyeur ainsi qu’une de ses voisines dont il était épris en secret. « La table sur laquelle étaient quatre couverts fut bientôt prise d’assaut avec une joie d’enfant, le dîner était excellent et fut assaisonné de passionnés baisers. Julie était charmante, et Amélie, ainsi se nommait ma nouvelle conquête, fut d’une amabilité enchanteresse. Cette partie intime se passa aussi agréablement qu’on pouvait le désirer. »

« Le dîner était excellent et fut assaisonné de passionnés baisers ». Gravure de « La Noceuse » illustrant Paris en chansons (1855).

Plus tard, à Paris, Arnaud intègre le petit groupe des Enfants de la Jubilation, « c’est ainsi que la Société des Compagnons Boulangers appelait cinq ou six hommes de première force, du tournant de la Halle au Blé, qui ne travaillaient presque jamais, ne vivant que de bonnes fortunes que leur vie aventureuse et bohémienne leur procurait. » Il s’associe à « cette réunion de gais viveurs » et il correspond bien au portrait de l’ouvrier boulanger qu’en ont dressé les auteurs du Dictionnaire de médecine usuelle cité plus haut.

(1) En ligne sur le CREBESC.

(2) « Jeune femme élégante vivant de ses relations avec des hommes » selon le Larousse de 1873. On dirait aujourd’hui une call-girl ou une escort.

« AU BONHEUR DU PAIN »… ET DES DAMES AUSSI…

En 2000, Robert Griffon a publié Au Bonheur du pain, un bon roman inspiré de faits authentiques et de personnages réels, comme il l’avait fait en 1999 avec Le Dernier forgeron. L’auteur s’est visiblement bien documenté auprès des boulangers de sa région.

Il nous raconte la vie de Marcel et Germaine Langlois, un couple de boulangers installés dans un village du Cher, durant l’entre-deux-guerres. Durant les tournées de livraison du pain, les contacts avec les clientes, mariées ou veuves, constituaient autant de tentations (on en a dit autant des facteurs). R. Griffon évoque ainsi le « coup de canif dans le contrat » du boulanger qui livre à une jolie veuve de guerre :

« La voiture de Marcel passe alors devant la maison isolée de la veuve Charron. Comme les persiennes sont ouvertes, il fait stopper aussitôt sa carriole.

– Tiens, c’est bizarre, elle est donc revenue. Voilà des mois qu’elle était partie. Je vais voir si elle n’a besoin de rien.

Cette grande femme en noir venait de temps en temps à la boutique, mais elle a demandé récemment qu’on la serve lors des tournées. Il descend, ouvre la grille du jardinet, s’approche de la maison et frappe à la fenêtre. Il entend :

– Boulanger, apportez-moi donc un pain de cinq livres et un kilo de farine, je cherche ma coche.

Le boulanger fait le nécessaire et trouve la porte entrouverte. Il entre, pose le pain et le pochon sur la table. Il attend, et rien ne bouge. Comme il n’aperçoit pas sa cliente, il se permet de faire quelques pas. Il s’enhardit, traverse la pièce, attiré par le bruit léger de vêtements froissés et les fragrances d’un parfum capiteux. Il continue de se rapprocher, arrive sur l’entrée d’une chambre, et qu’est-ce qu’il découvre ? madame en train de se changer. Catherine Charron, à moitié nue, joue l’offusquée tout en le toisant d’un air assez provocant. (…) Il sent bien qu’il ne se contrôle plus, émoustillé par la beauté de cette jole créature qu’il ne soupçonnait pas aussi bien faite, sous ses vêtements de deuil sans coquetterie. Il continue de progresser machinalement et oublie complétement les conseils de son dernier patron, homme d’expérience :

– Surtout pas de contact avec les clientes. Tu es foutu et tu ne seras jamais payé (…).

Il ne prononce pas un mot, s’approche d’elle, qui, après une seconde d’hésitation, lui tend les bras, lèvres offertes, tout en s’effondrant lourdement sur le lit, après avoir enlevé – car c’est une personne soigneuse – le macramé en dentelles.

Marcel a donné son premier coup de canif dans le contrat, mais pas dans la coche. Ce sera le premier et le dernier. »

Son frère Octave, boulanger à Saint-Amand-Montrond, donnait plutôt, lui, des coups de couteau répétés dans son contrat. Le voici emmenant son neveu Paul en tournée :

« Octave s’arrêta devant une longue maison sans voisinage, à dix mètres de la route, après avoir prévenu Paul :

– Ne bouge pas d’ici, ne t’inquiète pas. J’en ai pour cinq minutes à peine.

Mais l’attente dépassa largement le quart d’heure et Paul commençait à se faire du mauvais sang, quand il vit revenir Octave, les oreilles écarlates et les cheveux en bataille.

– Si ta tante t’interrogeait, j’aimerais mieux que tu ne lui parles pas de cet arrêt. Ça ne la regarde pas. Tu es maintenant un homme, je compte sur toi. »

Ailleurs dans le roman, il est aussi question des coucheries de l’ouvrier boulanger surnommé Fil-de-Fer avec Mimi, la bonne de la maison.

Tout cela n’est pas imaginaire. Les ouvriers boulangers étaient logés sur place, dans une petite chambre aménagée sobrement. La tentation était grande pour ces jeunes célibataires de flirter avec la bonne ou la patronne, et, si elle était veuve, l’épouser leur assurait une promotion sociale inespérée en devenant patrons.

La tournée du boulanger, prétexte aux tentations…

Carte-photo non localisée, vers 1930.

(A suivre…)